おやつ論文|イヤホンの音量

新型コロナウイルスが流行し,画面を見る時間が長くなったという人が増えた。(引用めんどいので省略)

その影響かブルーライトカット眼鏡や目薬のようなアイケア製品の売り上げが上がっているらしい。

確かに目のケアは重要だ。

でもそれだけで大丈夫?

最近では耳の健康にも注目しようという動きがある。例えばオーディオメーカーも「セーフリスニング」機能を搭載したイヤホン・ヘッドホンを出し始めていて,少しずつ世間に広がり始めている(SONY,YAMAHA)。

今回は,「イヤホンの音量上げすぎは難聴になるから,予防するのにどうしたらいいかを考えてみました。」という論文。

果たして行動理論を用いて難聴を防ぐいい案は見つかるのだろうか。

論文のタイトルは,

「Assessment of Safe Listening Intentional Behavior Toward Personal Listening Devices in Young Adults」

音量が大きいとどうなる?

大きな音や音楽にさらされると,耳鳴り,一時性閾値変化(temporary threshold shifts: TTS)として示される一時的な難聴,永続性閾値変化(permanent threshold shift: PTS)として示される永久難聴,聴覚過敏,などの聴覚症状の一つまたは複数を引き起こすことが示されている(e.g. Figueired et al., 2011; Le Prell et al., 2012; Jiang et al., 2016)。

娯楽による騒音性難聴(Recreational noise-induced hearing loss: RNIHL,日本語訳が分からない…)は予防可能であるにもかかわらず,10~20歳代の若者によくみられる疾患である。WHOによれば世界で11億人の若者が難聴のリスクのある聴き方をしていると報告されている(WHO)。

そこで,本研究では音楽プレーヤー(論文中ではPersonal listening device: PLD)の使い方について,

①大音量音楽の聴取強度を下げる

②大音量音楽の聴取時間を短くする

に対する若年成人の意識,社会規範,行動制御を明らかにすることを目的とした。

どんな症状が出ているか

調査はwebアンケートで行い,分析対象となったのは92名の大学生だった。

音楽プレーヤーを使ったときに感じる症状に関する調査では,

1位 耳鳴り 33%

2位 耳痛 28%

3位 集中力の低下 22%

という結果だった。

音量を下げる行動を行動理論から考える

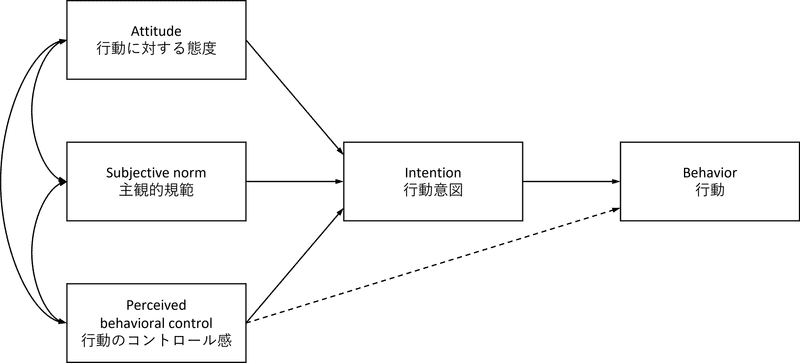

この研究では,計画的行動理論というものを用いた。計画的行動理論をざっくり説明すると,ある行動に対する態度,主観的規範,行動のコントロール感これらが行動しようという意識(行動意図)を形成する要因として考える理論である。

図にするとこんな感じ。

今回の調査では,

行動意図① 大音量音楽の聴取強度を下げる

行動意図② 大音量音楽の聴取時間を短くする

に対して,左の3つがどう影響しているか分析した。

①大音量音楽の聴取強度を下げる

態度 (B =0.57*) は行動意図に対して有意に影響していたが,主観的規範 (B = .10) とコントロール感 (B = .18) は有意に影響していなかった。

②大音量音楽の聴取時間を短くする

態度 (B =0.56*) は行動意図に対して有意に影響していたが,主観的規範 (B = .08) とコントロール感 (B = -.04) は有意に影響していなかった。

以降分析続きますが長いので省略。

まとめ

音量下げ行動意図にも,聴取時間短縮行動意図にも行動の態度が関わっていることが明らかになった。

先行研究では,健康管理に関する情報と知識を与えることで,行動に対する態度を改善できることが示されている(Dumitrescu et al., 2011 ; Widén, 2013)。ソーシャルメディアなどを通して,聴覚の健康に関する十分な知識を提供することで,音楽の大音量リスニングに対する態度を変えられるかもしれない。

余談だが,音楽の大音量リスニングは本当に気をつけた方がいい。以前コショウのミルを回しながら頭を振ってノリノリで音楽を聴いていたら,ミルの回転部分を引きちぎりキッチンをコショウまみれにしたことがある。

大音量リスニングに関するどうでもいい情報を提供したところで,今回はおわり。

< 紹介論文 >

Gopal, K. V., Champlin, S., & Phillips, B. (2019). Assessment of Safe Listening Intentional Behavior Toward Personal Listening Devices in Young Adults. International journal of environmental research and public health, 16(17), 3180. https://doi.org/10.3390/ijerph16173180

< 文献 >

Dumitrescu, A. L., Wagle, M., Dogaru, B. C., & Manolescu, B. (2011). Modeling the theory of planned behavior for intention to improve oral health behaviors: the impact of attitudes, knowledge, and current behavior. Journal of oral science, 53(3), 369–377. https://doi.org/10.2334/josnusd.53.369

Figueiredo, R. R., Azevedo, A. A., Oliveira, P. M., Amorim, S. P., Rios, A. G., & Baptista, V. (2011). Incidence of tinnitus in mp3 player users. Brazilian journal of otorhinolaryngology, 77(3), 293–298. https://doi.org/10.1590/s1808-86942011000300004

Jiang, W., Zhao, F., Guderley, N., & Manchaiah, V. (2016). Daily music exposure dose and hearing problems using personal listening devices in adolescents and young adults: A systematic review. International journal of audiology, 55(4), 197–205. https://doi.org/10.3109/14992027.2015.1122237

Le Prell, C. G., Dell, S., Hensley, B., Hall, J. W., 3rd, Campbell, K. C., Antonelli, P. J., Green, G. E., Miller, J. M., & Guire, K. (2012). Digital music exposure reliably induces temporary threshold shift in normal-hearing human subjects. Ear and hearing, 33(6), e44–e58. https://doi.org/10.1097/AUD.0b013e31825f9d89

World Health Organization. 1.1 Billion people at risk of hearing Loss: WHO highlights serious threat posed by exposure to recreational noise. World Health Organization. Retrieved February 26, 2023, from https://apps.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/index.html

Widén S. E. (2013). A suggested model for decision-making regarding hearing conservation: towards a systems theory approach. International journal of audiology, 52(1), 57–64. https://doi.org/10.3109/14992027.2012.728724

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?