【映画紹介】「お前の幸せはお前が決めろ〜『素晴らしき放浪者』/『牝犬』〜【ネタバレあり】

はじめに

幸せってなんだ?と問われたら、なんと答えるだろうか?お金がたくさんあること、有名になること、夢を叶えること、好きな人と一緒にいること、美味しいものを食べること、ゲームをすること、趣味に没頭すること、色々とあるだろうが、結局答えは出ないと思われる。なぜなら、幸せなんて人に決められることではなく、自分がどう感じるかでしかないからだ。友達いないけど毎日楽しいよ、という人もいれば、金は腐るほどあるのになんか毎日つまらない、と思う人だっているかもしれない。

現代の厄介なところは、SNSやインターネットなどの普及で”幸せ”や”普通”の水準が上がってきていることだと思う。世間にとっての”当たり前”や”最高水準”が明るみになったことで、どうしても人と自分を比べてしまいがちになり、自分て劣っているのかな…とか考えなくていいことを考えるようになっているのではないか。当たり前のことを当たり前にできない、あるいは人並みに働いているのに人並みの生活を送れない。不幸の種は探そうと思えばいくらでも探せるが、幸せの種は見つけにくい。しかし、上には上がいるのはそれこそ当たり前の話で、自分と人を比べたって仕方ないだろう。要は外野がどうこう言おうと、自分がどう感じるかなのだ。「俺は俺だ、お前のことなんか知ったこっちゃねぇんだ!消え失せろ!」という意思があれば、まぁ多くの人を敵に回すだろうが、善人悪人、賢者愚者問わずに案外幸せに暮らせるかもしれない。

今回紹介する『素晴らしき放浪者』と『牝犬』は同じジャン・ルノワール監督作品でありながら、主人公の性質が真逆なので取り上げさせていただいた。主人公は正反対だが、ルノワール特有のおおらかな視点は変わらず、人物たちをあたたかく見守っているように思える。根底に流れるテーマは共通していてタイトルにもある通り、「お前の幸せはお前が決めろ」ということだと思う。以下、あらすじ。

『素晴らしき放浪者』:一流の放浪者の生き様

まずはあらすじから↓

主人公のブーデュは浮浪者で、自分が世話をしていた黒犬がいなくなったことに気がつき、人生に絶望してセーヌ河へと身投げする。彼は書店主のレスタンゴワに命を救われる。人のいいレスタンゴワは責任を感じ、自分の家に彼を居候させる。しかしブーデュは助けてもらった恩義など露ほども感じずに傍若無人な振る舞いをし、レスタンゴワの奥さんや女中のアンリから毛嫌いされるが、どこ吹く風だ。彼の横柄さは徐々にエスカレートしていき、奥さんを寝取り、同時にアンリにも唾をつけようとする。耐えかねたレスタンゴワは彼を追い出そうとするが…。以上。

レスタンゴワは良心からブーデュを居候させるが、

天性の社会不適応者・ブーデュはやりたい放題して周囲の人間に疎まれる。

主人公の浮浪者・ブーデュは、人間があるがままに生きるとこうなるという見本のような男だ。助けてもらった恩人に「(溺死するつもりだったのに)余計なことしやがって!」と毒づき、手掴みで飯を食い、女にちょっかいを出し、何も学ばず、何も覚えない、腹が減ったら飯を持ってこいと叫び、ワインが酸っぱいと言ってただの水を要求する。子供のまま大人になったと言えばそれまでだが、レスタンゴワが親切心から彼のサスペンダーを新しいのに替えてやろうとすると、「いいから俺のを持ってこい!」と言い、自分のボロボロのやつをひったくり、「俺のを盗もうとするとは何て奴だ」とぶつぶつ言ったりする。損得勘定や所有欲がある分、子供よりタチが悪い。

そんなブーデュなので、およそ誰でもできることを、何一つまともにすることができない。書店の店番をすれば客を追い返し、レスタンゴワの大切な本に唾を吐き(床に唾を吐くなと言われて本に吐いた)、手を洗おうとするだけでそこらじゅうを滅茶苦茶にする。食器の回収すらまともにすることができない。

もちろん自分では片付けないし、片付けをする人間のことなど全く気にかけていない。

しかも肝心の靴すら磨けていないという体たらく。一時が万事こんな調子なのだ。

ブーデュの凄いところは、それでも全く気にしていないことなのだ。へっちゃらである。理性を持つ人間というより、人間という動物のような風情がある。決してなりたいとは思わない人物像だが、彼にもいいところがある。それは素直なことだ。彼は本心でものを言っている。暗黙の了解とか常識とか、そんなこと彼には関係ないし、興味もないのだ。気に入らないことは気に入らないと言い、嬉しいことがあれば喜び、好きな人には好きと言う。劇中で、女中のアンリが彼に問う「キスしたことあるの?」と。ブーデュは恥ずかしげもなく、ニコニコしながら「犬とならあるよ」と応えるのだ。何て素直なんだろうか。

中盤以降、ブーデュは歯に衣着せぬ物言いと、横柄な態度が災いして登場人物たちからロクデナシ扱いされるが、彼を馬鹿にする者たちこそ、実は偽善者だったりする。

レスタンゴワは女中のアンリと浮気しているし、奥さんは奥さんでブーデュといい仲になり、それまで追い出せ追い出せと一辺倒だったのが豹変する。彼女は女としての喜びを思い出させてくれるブーデュを手放したくないのだ。アンリはアンリでブーデュが宝くじで10万フラン当てて大金持ちになったと知るや、レスタンゴワから鞍替えする。ブーデュは本心しか言わないが、周りは本心を隠しながら生きているのだ。

最終的に宝くじで大当たりしたブーデュは大金持ちになり、念願のアンリと結婚する。二人は河辺で挙式をあげ、レスタンゴワや神父などと一緒に小舟に乗って式場を後にする。と、ここでブーデュが水面に浮かぶ水草かなんかを取ろうとして手を伸ばし、バランスを崩してそのまま小舟ごと横転させる。一同は大慌てで岸辺へ向かうが、ブーデュは特に慌てる様子もなく、流されるがままになっている。このシーンの構成は秀逸で、序盤で川に身投げし、レスタンゴワらと出会ったブーデュが、再び河に流されることで今度はレスタンゴワたちから離れていく、という対比、河から始まり河で終わる円環をなす構成になっているのだ。

また、特に美しいショットがあって、それは流されるブーデュが森林に囲まれた広い場所に出るところだ。その広い空間をブーデュはただ流れていく。その様が筆者には胎盤を漂う胎児のように見えたのだった。つまり、溺死から救われて一般社会を生きることになったブーデュから、しがらみを捨てて放浪者に戻るブーデュ、その生まれ変わりを表現した河流れだと感じたのだった。川とか水は本来、死を連想させる不吉な印象だが、生まれ変わりのような演出方法もあるのかと脱帽した次第なのだった(似たようなことができる演出に”雨”があると思うのだが、いかがだろうか?)。

彼はただ河をぷかぷかと浮かんで漂い、流れに身を任せている。

母親の胎内で運命に身を委ねるしかない胎児のように。

全てを失った(捨てた)ブーデュは、再び浮浪者に戻る。岸に上がった後、結婚式用の上等だが窮屈なスーツを脱ぎ捨て、カカシに着せられていたボロを盗んでまとい、ピクニック中の男女から食い物を無心し、適当な原っぱに寝っ転がり、もらった食い物を食べながら口笛かなんかを吹いている。レスタンゴワたちの元に戻れば富豪としてアンリとの華やかな生活が待っているだろうが、ブーデュはそうしない。

何故なら市民としての生活は、彼の性に合わないからだ。堅っ苦しい決まり事や、覚えなければいけないことが多すぎる。食器を片付けたり、暑苦しいベッドで寝たり、出かける前に靴を磨いたり、生活のための手順が多すぎる。鬱陶しいったらありゃしない。好きな時に好きな場所に唾も吐けないのだ。それなら浮浪者として自由気ままな浮き草暮らしをした方が彼にとっては幸せなのだった。金を失ったとか、女と別れたことなど彼は一片も気にしない。河に流されている時、或いは岸に上がった時、全ての雑念を捨てている。自分がいなくなって女房がどうなろうが知ったことか。…金?あんな紙切れがなくなろうがどうでもいい。人には人の天分がある。この映画はそんな”素晴らしき放浪者”であり、劇中のレスタンゴワの言葉を借りれば「一流の浮浪者」であるブーデュの話なのだった。

『牝犬』:我々のような小市民の物語

主人公のモーリス・ルグランは善良な小市民だが、幸せではなかった。メリヤス株式会社で出納係を勤める彼は、金をちょろまかすこともせずミスもせず、生真面目な仕事ぶりで知られている。しかし、同僚は彼の四角四面な性格をからかい、密かにバカにしている。ルグランには信頼できる同僚はいないし、家に帰れば妻のアデルがガミガミとうるさい。彼は恐妻家なのだ。誰一人気のおける人間がいないルグランにとって、唯一の癒しは絵を描くことであった。基本的にルグランは妻に服従しているが、絵を描くことなんて無駄遣いだからやめろ、と言われても頑なに拒否する。

会社では馬鹿にされ、家に帰れば妻に小言を言われる。

人生の辛酸を舐めまくっている男なのだ。

映画はメリヤス株式会社の宴会から始まる。社長をはじめ、社員たちは盛り上がっているが、ルグランだけは仏頂面をしている。生真面目な彼は宴会が楽しくない。社員たちは2次会に行くが、ルグランだけはそそくさとその場を後にする。帰途につきながら、彼は男女の痴話喧嘩を目撃する。女が男に張り飛ばされるのを見て、思わず助けに入ったルグラン。その後、ルグランは女を送り届けるが一目惚れしてしまい、再会の約束を取り付ける。

女はリュリュ、男はデデという名前だった。リュリュはデデにぞっこん惚れ込んでいるが、デデはそうではない。彼はヒモでありジゴロであり、リュリュに貢がせてはその金をポーカーで溶かすような男なのだ。デデは、自分を押し飛ばした男(ルグラン)がリュリュに惚れていることを察知して、できるだけ金をせしめるようリュリュに指示する。リュリュはデデの言いなりなので、別に好きではないルグランと過ごし、会話をし、愛人のような関係を結ぶ。

恋は盲目、ルグランはリュリュに金を貢ぎ、欲しいものを買い与え、部屋まで用意する。ここら辺は黒澤明監督の『生きる』に近い感覚で見れる。冴えない中年、生きるために生きているような枯れた男が、若い女が放つ眩いばかりの生のエネルギーに触れ、自らの人生を問い直す、と言う構成は『生きる』にも『牝犬』にも共通しているように思える。ただし、『生きる』の主人公がヒロインの持つ無邪気な性質に自身の生の疑問符に対する解答、生きる指標を見出したのに対し、『牝犬』のルグランはリュリュ自体に生きる意味を見出している。若い時に遊ばないと年経てから遊ぶようになると言うが、彼は失われた青春を取り戻そうと無謀な尽力をする。歯止めが効かなくなり、自分の描いた趣味の油絵を叩き売って金を作り、吝嗇な妻の目を盗んでタンス貯金をちょろまかし、挙句に会社の金を横領してまで彼女に尽くすようになる。こうなったらもう人生の下り坂を転げ落ちていくしかない。

デデはリュリュに貢がせ、リュリュはルグランに貢がせる。

そしてデデがギャンブルでその金を溶かすという負のスパイラル。

最終的に、ルグランはリュリュを殺す。恐妻から逃れ、愛するリュリュの元へ行く彼だったが、彼女はデデと逢引きしていた。がっくり肩を落とす彼はその場を後にするが、一晩頭を冷やし、彼女はヒモ男に騙されているか、弱みを握られていると解釈するに至る。悲しいことに、彼は自分が愛されていると思い込んでいるのだ。いや、そう信じるしかなかったのかもしれない。いずれにせよ一夜明け、ルグランは再びリュリュの元へと赴き、「あの男から君を守るよ」とか「女性とは哀れなものなんだな」とか素っ頓狂なことを述べる。世間知らずなしつこい中年にうんざりした彼女は、「あんたとの関係は金のためよ」と全て暴露した上で、ルグランを罵るのだった。「相思相愛だと思った?鏡を見たら?」と。しかしルグランはもう引くに引けないところまで来ている。「頼むからあんな男を愛してるなんて言わないでくれ」「一緒に旅へ出よう。遠くに行くんだよ」と哀れっぽく彼女に懇願する。不器量な中年の無様、醜態を見て、可笑しくなったリュリュは悪魔のような高笑いをする。カッとなったルグランはリュリュの首を刺して殺してしまう。

恋愛は惚れた方が負けるのだ。

リュリュの死体は大家によって発見され、警察が捜査を開始する。真っ先に容疑者として浮上したのはデデだった。ルグランも尋問を受けるが、人徳なのか何なのか見逃される。デデの方はふてぶてしい性格や、いかにもジゴロのような風体が災いし、また第一発見者である大家から嫌われていたこともあって、不利な証言をされて有罪を喰らってしまう。判決は死刑であった。裁判を傍聴していたルグランは、死刑の判決が出た直後にショックで気絶する。

それから年月が経ち、ルグランは浮浪者に身をやつしている。ある日の昼下がり、街路にて知り合いの元軍曹と出会う。この軍曹も落ちぶれて浮浪者になっており、彼らは昔話に花を咲かす。ルグランは「あれから辛い目にあってな…何でもやったよ。古着屋をはじめに…一番すごいのは殺しだ」と言う。元軍曹は冗談だと思ったのかケタケタ笑って取り合わない。二人は絵画個展の前に立って絵を眺める。個展から金持ちの旦那が出て、車に絵を積ませ、去っていく。その絵は、かつてルグランが描いた自画像だった。しかし、ルグランはその絵に気づくことはない。なぜなら彼と軍曹は、金持ち旦那が放ったチップを拾おうと躍起になっているからだ。遠くに運ばれていくルグランの絵を尻目に、実際のルグランは目を丸くする。「20フランだ!」と。彼は軍曹の肩を叩いて続ける。「これでたらふく食えるぞ!」。こうしてルグランと軍曹が意気揚々と歩き去っていくところで映画は終わる。

人生何が起こるか分からないのだ。

この映画を観ていて思うことは、勤め人として真っ当な社会生活を送っていた頃よりも、浮浪者に転落してからの方がルグランが幸せに見えるということだ。少なくともありのままの自分を受け入れているように感じる。市民生活を送っていた頃のルグランは、とにかく窮屈そうだった。仕事仲間からはバカにされ、家に帰れば奥さんから邪険にされ、アンリとの恋愛も全然上手くいかない。芸術家肌だが芸術で食っていけるほどではなく、チャレンジしてみる勇気もない。感受性と繊細な心を持て余し気味だった。彼が束の間の安らぎを得るのは、仕事終わりに描く絵だった。

結局のところ、今も昔も無能で世間知らずで、臆病な良い奴というのは体よく利用され続け、誰かのはけ口にされるということかもしれない。仕事が特別できるわけじゃないからバカにしても問題ない、世間知らずだから情報でマウントを取れる、臆病だから何をされても刃向かわない、良い奴だから何を言っても言い争いにならない、ルグランのような人間は何を言われても、何をされても、心の臨界点を越えるまではグッと我慢するだけである。さらにタチの悪いことに、良い奴というのは自分にとっても良い奴である場合が多いので克己心がない。要は自分の苦手な能力が向上しないのだ。他人も自分も甘やかす。従って上記の嫌な構造は永久に改善されないだろう。仕事や、何か自分にしかできないことで見返そうというガッツも反骨心もないのだ。

ただし『牝犬』という映画のポイントは、鑑賞中は終始ロクでもない目に遭い続けるルグランを見て、「あーあー可哀想だなぁ」とか「いい歳してどうしようもねぇなぁ」とか思うのだが、観終わってふと考えてみると、決してルグランのことを見下せない自分がいることなのだ。

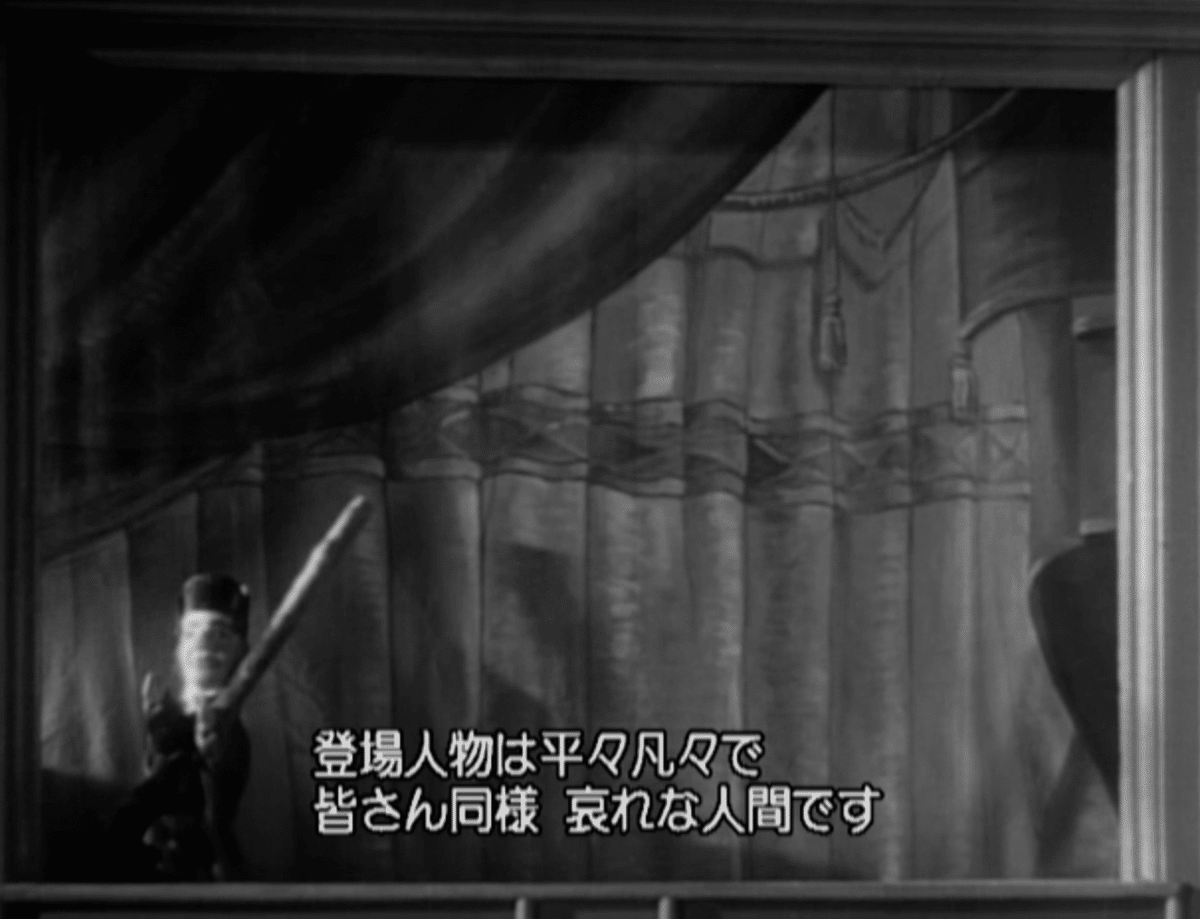

映画冒頭で「これは悲劇でも喜劇でもない、道徳を謳うつもりもない、ごく普通の”我々の”物語です」という旨の前口上があるが、これがてきめんに当たっていて、要するにこれは筆者ら一般市民の普遍的な物語なのだ。概して筆者のような日銭を稼がなければ生きていけない小市民というのは、いつも何かに縛られている。通勤時間や休憩時間、交通ルール、法律、校則、世間体、挙げればキリがない。そして不思議なことに、自分を縛るものを必死になって守ろうとする。この縛りは集団生活には不可欠であり、縛りを解放してしまうと、人類文明が一気に原始人レベルまで落ちてしまうことを本能的に知っているからだ。我々は気に食わない知り合いや嫌いな上司がいても、それが何か致命的なほど自分に影響しない限りはグッと我慢するだろう。自分の意思ではなく電車の時間に合わせて身支度をし、仕事や学校の都合で帰る時間を遅らせる。集団生活とそれに伴う多少の不自由や理不尽は飲み込んでしまう習性がもう出来上がっている。

家に帰れば誰かがいることは喜ばしいが、しかし確実に一人になる時間だって必要だと思う。寝る前にyoutubeを見たり、ゲームをしたり、ささやかな晩酌をすることが一番の楽しみだ、という人は意外と多いんじゃないかなと感じる。これは結局、1日の終わりの束の間に、窮屈な集団の営みから脱して、本来の自分を少しだけ解放する行為に他ならない。ルグランはそれを絵に求めただけであり、ある時点までは我々と変わらない等身大の人物なのだ。

『牝犬』とは我々観客の物語なのだ。

ただしこれは映画なので、ただの一市民の話では終わらない(しかも勧善懲悪なアメリカ映画ではなく、バッドエンド好きなフランス映画)。小人閑居して不善をなすというが、ルグランの場合は暇でもないのに不善(不倫)をなしたというところで、より辛い境遇に追い込まれる。ルグランみたいな善良な小市民が追い込まれるとどうなるのか。全部一人で背負い込もうとする。良い人は他人に頼れない。迷惑をかけたくないし、相談する勇気もない。一人で背負いこむが、しかし到底背負いきれないため、彼という人間の器から負の事象が漏れる。漏れた分は誰かにかかって、不幸へと導いていく。彼は会社の金を横領し、アンリを刺し殺す。そして人殺しとなったルグランの罪はデデが背負わされる。

ろくでなしには違いないが、流石に死刑は可哀想なのだ。

ルグラン自体も堕ちるところまで堕ちるわけだが、浮浪者となった彼は存外イキイキしている。自分の駄賃を横取りしようとした元軍曹に対して「おいお前!横取りするつもりか!」と怒鳴り散らしたり、たった20フランもらっただけで有頂天になったりして、自分の心の機微に忠実になっている。勤め人時代の取り繕った感じがなくなっている。

ラスト、ルグランがかつて描いた自画像と、落ちぶれた現在の彼との対比は見事だ。絵の中の彼はスーツに身を包み、憂いを帯びた目をしている。そこには無情な社会からの冷遇に懸命に耐える、繊細で生真面目な男が描かれている。対して現在のルグランはどうか。ボロをまとって街をふらつき、金持ち旦那のチップを頼りにその日暮らしをしている。社会の無情さを感じているのは今も昔も変わらないだろうが、誰に気を使う必要もない分、気ままな生活とも言える。自画像のルグランは、現在のルグランを見てどう思うのか。私事で申し訳ないが、筆者は自分が20代の頃にはもう戻りたくないと感じているクチの人間だ。その筆者から見て、今のルグランにかつての生活に戻りたいか?と聞いたら、ノーと答えるんじゃないかと思う。まさか乞食にまで堕ちるとは思っていなかっただろうが、人殺しではある訳だし、まぁこんなもんか、と感じているのではないか。

過去のルグランはどこかへ行き、

現在のルグランは必死になって地べたのチップを拾っている。

少なくとも、今のルグランは幸せなのか不幸せなのか自分で決めるだろう。映画を通して彼は全て失った訳だが、裏を返せば社会的な枷から解放されたということでもある。失うものがない人間は強いとも言う。

全て失って最後に何が残るのか、それは自分である。剥き出しの人間性だけが残る。自分をただの糞をひり出す肉袋と捉えるのか、知性を持った動物と捉えるのか、意思を持った一人の人間だと捉えるのか、自立した社会人だと捉えるのか、帰る場所を持たない自由人だと捉えるのか、全てルグランの判断に委ねられている。

全てを捨てて、ようやく彼は自分のことは自分で決める、自らの主人となったと言えるのではないだろうか。

終わりに

ジャン・ルノワール監督の父は、ピエール=オーギュスト・ルノワールという名前で印象派を代表する画家、というのは有名な話だ。オーギュスト・ルノワールは長い下積み時代を過ごしたが、自分の苦境にめげず、「絵は楽しく美しいものでなくてはならない」という主義を持って絵を描いたらしい。「幸福の画家」との異名も持つ。印象派を代表する画家として大成したが、晩年は慢性的な関節リュウマチを患い、苦しめられたようだ。しかしそれでも、動かない手に鉛筆を縛りつけてまで描いたというから凄まじい(死ぬ直前まで絵は描き続けた)。

絵筆は一度手に縛り付けてしまうと制作中は外せないため、

絵の具を変えるたびに一回一回洗っていたという。

何とも凄まじい画家なのだ。

こんな偉大な父親を持つ息子は何を感じ、どう育ったのか、ジャン・ルノワールは成長して映画監督になったわけだが、父親の主義は受け継がれているように感じる。ルノワールが登場人物たちに注ぐ視線は非常に穏やかで、慈しみに満ちている。勤め人だろうが、人殺しだろうが、乞食だろうが、美女だろうが、書店主だろうが、ジゴロだろうが、悪人だろうが、善人だろうが、分け隔てない視線を注ぐ。転落していく者の哀しさ、可笑しさ。傍若無人な自由人を観察することへの好奇心。人には人の人生があり、それが決して型にはまったものではないことをルノワールは熟知している。悲しみ方も人それぞれ、怒り方も千差万別、人の不幸が自分の幸せになることだってある。逆もまた然りだ。何がどう転ぶかなんて誰にも分かりゃしない。だったら小さな喜びでも構わないから、あなたの幸せはあなたが決めなさい、と言っているかのようだ。今回はそんな暖かい眼差しを持つルノワールの人間劇場より『素晴らしき放浪者』と『牝犬』を紹介させていただいた。

以上、駄文失礼致しました。

(ちなみに余談だが、『素晴らしき放浪者』と『牝犬』は、両作品ともにミシェル・シモンという方が主演俳優を務めている。舞台からキャリアをスタートさせ、無声映画、そしてトーキーへと推移してきた経緯がある(彼の生まれ年は1895年で、これはリュミエール兄弟が世界初の映画『工場の出口』を公開した年でもある)。1920年頃から本格的に俳優としてのキャリアをスタートさせ、1931年にはもう『牝犬』に主演として抜擢されているため、天才肌の俳優さんだったのかもしれない。『素晴らしき放浪者』では不羈奔放な浮浪者、『牝犬』では自分の器を超える事態に直面し、落ちぶれていく小市民を見事に演じ分けている)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?