一冊の本との出会いが、モヤモヤを解決したハナシ。

最初に

ICT教育、デジタルリテラシー、デジタルスキル、デジタルコンピタンス、ITリテラシー、ICTリテラシーなどいろいろな言葉で表現されています。厳密な定義もあるにはあるのだけれど、要はデジタル技術を使いこなして業務を効率よく、日々の生活を便利に過ごせるようになりましょうね、くらいに理解してください。メディアリテラシー、情報リテラシーなどもこの分野に含まれます。独立して存在しているわけではありません。この記事ではデジタルリテラシーを統一用語として使います。

日本のデジタルリテラシー

日本だと、デジタルリテラシーといえば先ず挙げられるのがITパスポートです。

iパスは、ITを利活用するすべての社会人・これから社会人となる学生が備えておくべき、ITに関する基礎的な知識が証明できる国家試験です。

https://www3.jitec.ipa.go.jp/JitesCbt/html/about/about.html

シラバスと同じ文言を使っているこちらのほうがより公式なのでしょう。上で紹介した定義が微妙にずれているのが気になりますが。

職業人が共通に備えておくべき情報技術に関する基礎的な知識をもち、情報技術に携わる業務に就くか、担当業務に対して情報技術を活用していこうとする者

https://www.jitec.ipa.go.jp/1_11seido/ip.html

出題範囲は「試験要綱Ver.4.9」の18ページに記載があります。

他国のデジタルリテラシー

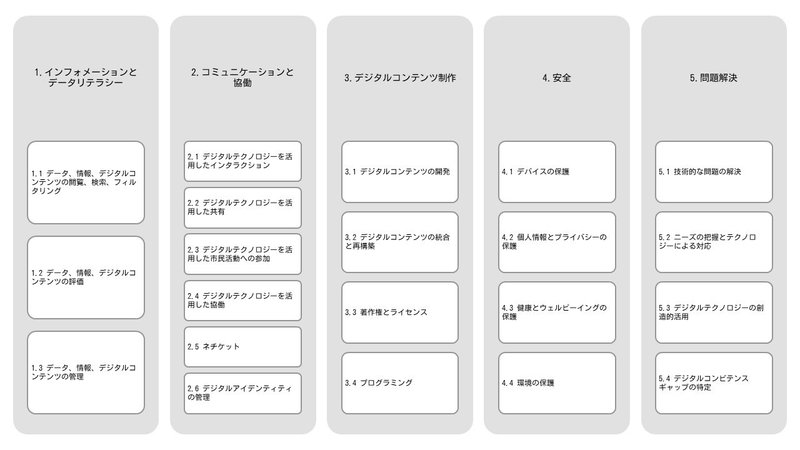

一方、他国(日本を除く国々)ではデジタルリテラシーといえば、万人が身に付けておかねばならない技術と知識・態度として、DigComp で表現されているような分野を指しているのです。

万人が身に付けておかねばならないとするデジタルリテラシーの定義が日本と他国では随分違いますよね。この違いがどこから来るのかずっと疑問に思っていました。

一冊の本

そんなときTwitterで

日課です。

— Kiki IT語るマン (@kikikiruha) May 26, 2022

文系社会人に最適なITスキルアップの道筋をまとめています。

・Unlimited

・10分くらいで読めます

・IT苦手な方ほど効果大です

今でなくて良いので、ITに挫折したら思い出してください。

※エンジニアには不適な本です#ITパスポート https://t.co/fRAzxPIohm

がなぜか気になって読んでみたところ、表題にある「モヤモヤが晴れた」のです。

原因は目線の違い

詳細は本を読んでもらうこととして、このモヤモヤの原因は目線の違いにあったのです。日本のデジタルリテラシーは技術者目線で語られ、他国のデジタルリテラシーは非技術者目線で語られているのでズレが生じていたのです。私は、非技術者目線でデジタルリテラシーを見ているし、その目線でIPAの試験区分を見ていたので違和感しか無かったのです。

対立するものではない

だからといって、非技術者目線 v.s. 技術者目線 の対立構造になるのは不毛な戦いです。きのこたけのこ戦争みたいな。目線が違うだけで目指しているところは一緒ですから。非技術者としてデジタルにふれるのであれば、非技術者目線で立ち回れば良いし、技術者として立ち回りたいのであれば、技術者目線のデジタルリテラシー(とその上位区分)を学べば良いのです。

日本のデジタルリテラシーに関する政策は、技術者養成一辺倒なので

で紹介した調査ペーパーに、日本のデジタルリテラシーの枠組みの数は「0」と記載されている(英語化されていないのもあるけれど)のも原因の一つではないかと思い直した次第です。