記事一覧

アメリカ先住民の大自然に生きる哲学 『リトル・トリー』書評

芥川賞、直木賞、本屋大賞――文学において○○賞と名のつくものは多い。

しかし大体の場合において文学はその賞を冠した瞬間が最も繁栄を極め、あとは先細って古本屋の角にでも押しやられるというのが通例となっている。次に注目されるのはそれを書いた作家が死ぬ時だ。全く現金なものである。

だからどんな高名な賞を受賞した作品でも、古本屋ではついぞ売れなくて廃棄となったり、図書館でただその背表紙をいたずらに褪色

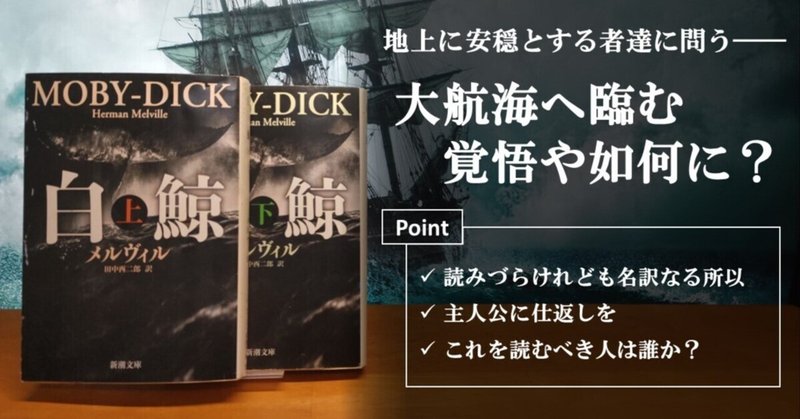

読みにくさとの闘争の果てにあったもの 『白鯨』書評

無知とは恐ろしいものだと思う。

私の選書の仕方の一つには、既に読んだ本の中に登場した書物――ないしはその本に影響を及ぼしたであろう書物のうち、面白そうなもの選ぶというのがある。

しかし大抵の場合、そういった本というのは本文中では援用的に引き合いに出される程度が常なので、当然その本に関する詳細な情報はほとんど得られない。

つまり、私が『白鯨』を手に取ったのもそういう背景があった。

1980年

現実に疲れたあなたへ贈る一休み 『西の魔女が死んだ』書評

読書をする人には意外と「何度も読み返した」と口にする本のある人が多いらしい。

しかし時間を無駄にしたくないという貧乏性のせいからでもあるのだろうが、どうも私にはそういう本が無いようだ。そしてこれを自覚する度に私の脳裏にはこんな言葉がちらつくのである。

私は自身を「読書家」として認知してほしいなどとはちっとも思わないのだが、そんな風に開き直ってもこの指摘の本質からは逃れられないように思う。

も

意外と知られていないSFの多様性 『新しい世界を生きるための14のSF』書評

アンソロジーというのはどうも読み終えるのが遅くなってしまっていけない。

一つ一つが独立した短編であるため手に取りやすいという利点はもちろんある。しかし、一つ一つが独立しているがゆえに連続して手に取る必要がないというのもまた事実だ。すると、元来読書好きとは言えない私の心には隙有りとばかりにオブローモフ気質が入り込んで、これをしばしば中断させてしまうようである。まったく困ったものだ。

私の記憶が正

クライムサスペンスの皮を被った読書論 『半暮刻』書評

読後感という言葉がある。

これはいわば本の〝後味〟とも呼べるようなもので、これが良いものほど後の記憶には残りやすい。

基本的に世の人は刺激の強いものを好む。しかし大抵の場合、それは〝味〟に関する刺激であって、〝後味〟に関するものではない。そして〝味〟が刺激的なものというのは、およそ感想を聞いても「美味かった」「甘かった」「辛かった」と通り一遍の返答に堕しがちだ。

例えば(少し古い話題で恐縮だ