データ利活用、修行の成果

こんにちは。とくひさです。

本日は、今年度山口県内の行政職員を対象としたデータ利活用研修「山口データアカデミー」の成果報告会の様子について、レポートいたします。

報告会の概要

令和4年3月22日(火曜日)、やまぐちDX推進拠点「Y-BASE」において、令和3年度山口データアカデミーにかかる成果報告会が開催。

報告会には、受講者のみなさまの他、県内外から多くの自治体職員の方が参加され、「データ分析」「サービス立案」それぞれのアカデミー受講者からの成果報告が発表されました。

なお、データ分析・サービス立案それぞれの概要については以下をご覧ください。

「データ分析型」受講者成果報告

第一グループは「中山間地域の移住・定住課題の解決」というテーマ。

”誇りをもって住み続けられる中山間地域”を実現するための課題事項やそれを検証するために必要なデータの候補、それらの分析から見えてきた気づきなどがしっかりと整理されていて、とても説得力のある発表内容でした。

発表者からは、アカデミーでの取り組みを通じて「近視眼的・自己満足の施策になっていないか」などを振り返る良い機会となったこと、実際の住民行動を分析した上での施策立案の重要性についての再認識の機会となったことなどが報告されました。

第二グループは「地域における稼げる農業の実現」というテーマです。

”農業者が持続して働けている状態”を如何に作り上げるか、そのために障害となっている課題項目が何か、ということについて、GISによる分析や販売単価の検証などを用いて様々な仮説をデータから検証しながら施策アイデアに落とし込まれている様子が伝わる報告でした。

こちらの発表では、アカデミーでの学びとして「背景知識がないと仮説が的外れになる」という点が強調されており、机上の空論ではなく、実際に現場での気づきに基づいた仮説立案をすることの重要性を再認識する良い機会となりました。

データ分析型最後の第三グループは「いちじくの町を目指す(所得を向上させて豊かな生活を実現)」というテーマです。

”移住してきた若い人が将来の不安なく暮らしていけるまち”の実現を目標に、人口を増やすより住んでいる人の所得を上げるために、自分たちの地域が持つ”どこにも負けない強み”が何なのかということを、しっかりと掘り下げて分析・発表されていました。

このグループで注目すべきは、分析の結果着目した品種の栽培が、本当にこの地域で実現できるものか、職員自らが実際に栽培にチャレンジするという行動に移されている点です。

生産方法が難しそうだからそれであきらめるのではなく、どう難しいのか実際に自らが試してみるという行動に至った点は講師からも驚きと評価を得ていました。すごい。

「サービス立案型」受講者成果報告

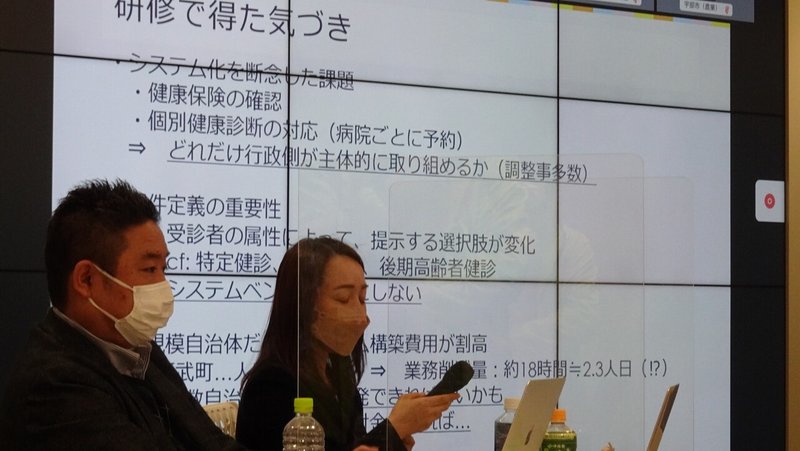

こちらの第一グループは「検診等予約サービス」の検討です。

業務フローやプロトタイプの概要など、研修を通じて実施した一連のプロセスについてご説明頂いたうえで、行政がどれだけ主体的に取り組むことができるかの重要性について強調されていました。確かにですね。

また、費用対効果を考慮すると、しっかりと仕様を標準化することで、複数自治体が共同で開発できる可能性がある点なども気づきとして共有されました。そうしたやり方が広がっていくと、住む地域がちょっと変わっても同様のサービスが受けられて便利かもしれませんね。

第二グループは「行政から住民への情報発信サービス」の検討です。

このグループでは、”情報発信により住民に実際に行動してもらう”ことを目標に、現在の業務で何が課題となっているのかをユーザー目線でしっかりと掘り下げた報告がなされました。

また加えて、標準的なケースだけでなく、様々なイレギュラーケースまで想定しておかないと業務が回らないという気づきなど、複数の部署や組織が集まって考えた結果、今回の研修で組成した組織横断チームだからこそ、広く深く検討ができたことも補足。確かにいつもと違う人たちと意見交換をすることで見えてくることって結構ありますもんね。

参考になります。

そして、最後の第三グループは「学校給食情報の親への提供サービス」の検討チーム。

工夫を凝らした熱いプレゼンテーションの中では、「しっかりと仕事の棚卸を行う」ことの大切さや、「人に寄り添ってデザインする」ことの重要性について、研修を通じて体感されたことが報告されました。

今回のプロジェクトではアプリケーションのプロトタイプを作成して検証を行ったのですが、プロトタイプを簡単に作成するツールがあるということを知ってるか知らないかが、実はサービスの品質向上に大きな差がついてしまうということを、身をもって体験された様子がよく伝わってきました。

確かに、思いついたものを試しに作ってみて、実際に使用感がどうなのか使って確認できると、机上でうんうん唸るより素早く改善ができますもんね。

講師講演、対談

受講者の報告が終了した後、第二部として、アカデミー講師である市川博之氏より、データ利活用特別講演が行われました。

講演では「データの重要性」について、今やどんな業務でもデータ利活用なしには成り立たないことが強調されるとともに、政策立案や業務改革、行政の透明性の確保などの観点から、様々な気づきやノウハウの提供を頂きました。

また、継続的なEBPMにはデータマネジメントが非常に重要であることも提示され、行政職員としてデータを「理解・分析・解釈」する力を身に付ける必要がある点について受講者に呼び掛けられました。

講演後はオープンデータ伝道師である牛島清豪氏、講師である徳永美沙氏とオープンデータやデータ利活用に関する意見交換。

受講者の皆様からの発表が非常に充実したことも有り、こちらの意見交換は時間を延長しての開催となりましたが、地域におけるデータの利活用について、様々な示唆を得ることができました。

グラレコによる振り返り

全カリキュラムの締めくくりはグラレコ(グラフィックレコーディング)による振り返りです。

報告会と並行してリアルタイムで作成されたグラレコで振り返りを行うことで、発表や議論のポイントが整理され、参加者で認識共有を行えました。

やっぱりグラレコ、便利ですね。

最後に

データ分析型とサービス立案型、それぞれ受講者の方は3か月にわたって講義やワークを実施頂き、苦労もされながら分析をされた様子がよく伝わる報告会となりました。

分析すべきデータが不足していたり、実際に分析すると仮説と真逆の結果が出てきたり、色んな苦労をかみしめながら、データ利活用の必要性について感じることができたのではないかと思います。

今後、地域におけるデータの充実と、利活用の促進がどんどん加速していくことが期待できますね。

受講者の皆様、本当にお疲れ様でした。

これからも皆さんと一緒にデータ利活用について学んでいきたいと思います。