アジアの未来は、他と比べて格段に明るい!

非接触決済。アジアの生産性向上にはデジタル化が不可欠。

IMF(International Monetary Fund/国際通貨基金)が定期的に公開している「IMF Blog」は2023年01月09日に、アジアの生産性向上にはデジタル技術の導入が必要。

世界的に成長が鈍化する中、技術採用を促進し、デジタル・デバイドを解消することは、この地域の総生産性と経済生産高を高めるのに役立つと報告した。

アントワネット・M・セイエ(Antoinette M. Sayeh)、エラ・ダーブラ・ノリス(Era Dabla-Norris)、ティディアーン・キンダ(Tidiane Kinda)による報告では、金融環境の引き締め、輸出需要の減少、中国の急激かつ異例な減速により、パンデミックからのアジア経済の力強い回復が勢いを失いつつある。

より広い意味では、パンデミックとそれ以前の生産性の伸び悩みによる深い傷跡が、この地域の長期的な成長見通しに重くのしかかっている。

しかし、こうした課題にもかかわらず、アジアの生産性を向上させる有望な道筋として、IMFは、アジアがこれまでリーダーシップをとってきた分野であるデジタル化を挙げることができると述べている。

デジタル技術は、公共部門と民間部門の効率を高め、金融包摂を拡大し、教育へのアクセスを改善し、企業が遠方の顧客にサービスを提供することによって新しい市場を開拓することができる。例えば、パンデミックの際には、デジタル化によって医療や社会福祉のための貴重な資源の配分が改善され、公共支出の漏れを抑えながら迅速な救済を行うことができた。デジタル化は、パンデミック時のレジリエンス(resilience/弾力性)を支え、大規模な財政支援と相まって、リモートワークやオンライン販売によって、労働者や学生、企業を守ることができた。

デジタル大国としてのアジアが確立され始めている。

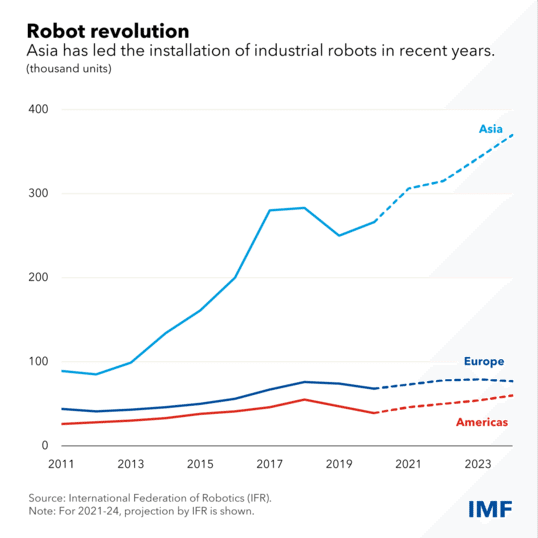

製造業の自動化からeコマース・プラットフォーム、さらにはデジタル決済に至るまで、アジアのデジタル環境は近年大きく変化している。デジタル技術やコンピュータ技術の特許は、20年前の40%から、パンデミック直前には60%を占めるようになった。製造業の大国である中国は、産業用ロボットの導入においても世界を大きくリードしている。中国は。膨大な人口を抱えているにもかかわらず、最大のロボットユーザーであり、市場の約30%を占めている。

そこには、格差というジレンマが隠されている。

日本の楽天(Rakuten)、中国のアリババグループ(Alibaba Group)、インドネシアのGoToグループは、アマゾン(Amazon)やウォルマート(Walmart)に匹敵する売上高を誇るeコマースの主要企業である。インドはスタック(stacks)と呼ばれるデジタルインフラを先駆的に導入しており、デジタル決済と本人確認を結びつけて金融へのアクセスを拡大した代表的な例となっている。バングラデシュ(Bangladesh)、インドネシア(Indonesia)、ベトナム(Vietnam)では、成長する若者の人口が急速に新しい技術を取り入れ、デジタル経済の相当な潜在顧客層になっている。

とくに、楽天のフルバーチャル・ネットワークに対しては、ドイツ、イギリスから物凄い期待が広がっている

パンデミックはこの地域のデジタル化傾向を加速させた。リモートワークや電子商取引技術に関する特許出願の割合は、電子商取引への支出同様、パンデミック時に急増し、現在では世界のオンライン小売売上高の60%近くをアジアが占めている。

2020年には、ベトナム、インドネシア、インドで電子商取引の売上が40〜50%増加し、世界のほとんどの地域を上回っている。

この急激な増加は、現金決済からの移行と、それに伴うデジタル代替手段、特に電子財布やプリペイドカードのブームによって拍車がかかった。

成功にもかかわらず、この地域のデジタル・デバイド(digital divides/情報格差)は生産性の伸びを阻害している。最先端のデジタル技術へのアクセスは、国内でも、企業間でも、非常に不均一である。

中小企業は、デジタル技術へのアクセスや利用において大きな障壁に直面している。IMFの新しい論文によると、新興および開発途上アジアの中小企業の約半数、大企業の約3分の1が、テクノロジー導入の主な障壁として資金調達の難しさを報告しています。デジタル化のレベルが低く、新しいテクノロジーへのアクセスや導入が困難なため、これらの企業はパンデミックの中でテレワークやオンライン販売を行うことが困難になっている。

また、先進企業と後発企業の間で技術の普及が遅れていることも、技術格差の根底にある。

デジタルに精通した人材の不足、デジタルインフラへの不平等なアクセス、データ保護や知的財産権に関する適切な法律の欠如などの法的環境の弱さといった制約が、情報共有や技術導入への信頼を妨げている。

また、デジタル・ギャップは、労働者が新しい経済に参加することで得られる報酬を十分に享受し、潜在能力を最大限に発揮することを妨げている。例えば、全人口の4分の1しかインターネットを利用していないインドネシアは、東南アジアで最も低いインターネット普及率の国の一つである。また、ベトナムやバングラデシュでは、アクセスは手頃ですが、インターネット接続はしばしば低速である。

政策への道筋として、デジタル・リテラシー(digital literacyをさらに向上させ、企業、産業、労働者間のデジタル・デバイドを縮小することが、生産性格差の解消につながる。

IMFの新しい論文は、アジアにおける総生産性と成長を高めるために、広範なイノベーションとデジタル化を促進するために必要な改革に焦点を当てている。

優先すべき改革は以下の通りである。

各国のデジタル・インフラを強化し、情報やテクノロジーへのアクセスを向上させる。

デジタルリテラシーを向上させ、多くの国で若い労働力を雇用者の需要に見合うようにスキルアップさせる。

中小企業が直面する資金調達の制約を緩和し、新技術の導入を支援する。資金へのアクセスが拡大すれば、イノベーターが新製品を導入しやすくなる。

進化するデジタル産業に合わせて規制を合理化し、データと知的財産権の保護を含む法的環境を強化し、デジタル取引を促進することによって、新技術の採用を促進する。

アジアはデジタル技術の革新をリードし続ける態勢を整えている。

企業、産業、労働者の間でテクノロジーへの平等なアクセスを促進することは、この地域がデジタル化によってもたらされる経済成長の恩恵を十分に受けることを可能にする。

アジアの未来は明るい!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?