電気で鉄を焼く仕事 ~高周波誘導加熱のしくみ~

こんにちは!電気興業公式noteです。

わたしたちは、電気(高周波誘導加熱)で鉄を焼く装置・システムをつくっているのですが、

タイトルを見て、

「鉄を焼く仕事?鍛冶屋さん?」

「電気で鉄を焼くってどういうこと?」

と思われる方もいるかもしれませんね。

ということで今日は、鉄を焼いてどうするのか、わたしたちが扱う高周波誘導加熱がいったいどんなものなのか、分かりやすく説明していきます。

1.鉄を焼くということ

そもそも鉄を焼くということば自体、あまり聞きなじみがないと思うので、分かりやすいように、刀鍛冶を例に用いて説明しますね。

「焼入」とは?

彼らの作業風景を想像してみてください。

鉄のかたまりを火で熱して、やわらかくして、カンカン叩いて、形を整えたら、水に突っ込んで、ジュ~って冷やしてますよね?

あれ、ただただ冷ますためだけに水に入れていると思ってません?

実はこれ「焼入」という、すっごく重要な工程なんです!

この「焼入」は今に始まった技術ではなく、紀元前からあるんですよ。

では、なぜこんなことをするのか?

それは、鉄を硬くするためです。

鉄を高温にし、急速に冷やすことで、組織構造が変化してとっても硬くなるんです。

「焼戻」とは?

とはいえ、鉄は硬ければいいってものではなく、

焼入だけだと、大きな衝撃を受けた場合、簡単に壊れてしまうという難点があります。

簡単に言うと、引っ張ったりグッと圧力をかけても変形しにくくなるけど、ハンマーで叩いたら簡単に割れちゃうって感じです。

そこで必要なのが「焼戻」という工程です。

焼戻も、鉄を高温にして冷やすという工程ですが、焼入よりも低い温度で熱することで、ある程度の柔らかさを鉄に与えてあげることができます。

柔らかいというと語弊がありそうですが、別にフニャフニャにするわけではなく、衝撃に対して柔軟に対応できるようにすることだと思ってください。

この硬さと柔軟さというのは、文字通り、相反する性質ですので、一度に鉄に与えてあげることはできません。

ですので、焼入・焼戻はセットで行うのが一般的です。

これら二つの工程を経て、強くて頑丈な刀が作り上げられるわけです。

侍B)笑止。

なぜ鉄には、焼入・焼戻が必要なのかご理解いただけたところで...

じゃあ電気興業はというと、刀鍛冶のように火を起こして焼いているわけではないですよ。

冒頭にもお話ししたように、電気を使っています。

具体的にどんな技術が使われているのか、次の章でご説明します。

2.誘導加熱はどんな技術?

電気で鉄を焼くために必要な技術が、「誘導加熱」です。

誘導加熱を英語にすると、

頭文字をとって、「IH」と呼ぶこともあります。

・・・「IH」?

と聞いて思い浮かんだものがありますよね?

そうです、IHクッキングヒーターです。

IHクッキングヒーターにも、同じ誘導加熱の技術が使われています。

電磁誘導とは?

誘導加熱には、「電磁誘導」という原理が使われています。

またまた難しい言葉が出てきましたね。

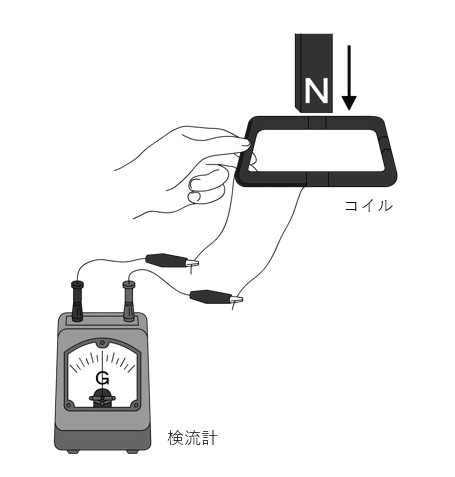

みなさん、中学生の時にこんな実験しませんでした?

磁石を近づけると、電源がないのに検流計の針が振れるってやつです。

これは、コイル(らせん状に巻かれた導線)の中に磁石を通すと、磁石の持つ磁気によって、コイルの中の磁界が変化するため、コイルに電流が流れるのです。

(磁気を持たないただの金属棒を通しても電流は流れません)

この現象が電磁誘導です。

電磁誘導 = 磁界の変化によって電流が流れる現象

なぜ電流が流れるのかは、話がややこしくなるので、ここでは詳しく説明しませんが...

「へ~、磁界を変化させると電流が流れるんだ」くらいに思ってください。

電磁誘導をどう使っているの?

ということはですよ?

「磁界を変化させると電流が流れる」のであれば、

「電流を流すと磁界が発生し、その場の磁界を変化させることができる」とも言えるわけです。

(なぜなら電磁気学においては、電流と磁界は相互関係にあるためです)

ちなみに、皆さんの身の回りにある電気製品も、電源を入れるとその周囲には磁界が発生しますよ。

で、これを利用したのが、誘導加熱なんです。

下の図をご覧ください。

① まずはコイルに電流を流します

② すると、コイルの中に強い磁界が発生します

③ 発生した磁界はコイル内の磁界を変化させます

④ 磁界の変化によって、コイル内に通した金属の表面に電流が流れます

このとき金属に流れる電流を「渦電流」といい、金属の表面をぐるぐる回るように流れます。

ただ、金属が電気を通しやすい物質とはいえ、少なからず電気抵抗は存在します。

電気抵抗とは、電気を通さないようにしようとする働きのことです。

なので、仮に10の渦電流が金属を流れようとしても、金属は5の電流しか流してくれないんですね。

では残りの5の渦電流たちはどうなるのでしょうか?

渦電流の立場になって考えてみてください。

通りたい道を理由もなくふさがれたら不満が募りますよね。

それと同じで、電流として流れることができない渦電流も、怒って熱を帯び、(熱エネルギーとして)金属内部に留まります。

(このときの渦電流が変換された熱エネルギーをジュール熱といいます)

つまり、この熱で金属は高温に熱せられるのです。

これが電気で鉄を焼く仕組みです。

高周波電流を使う理由

誘導加熱で使う電流は、周波数が高いので、「高周波誘導加熱」と呼んでいます。

なぜ周波数の高い電流を使うのかというと、こんな理由からです。

効率よく金属を焼くことができる

一瞬で金属を焼くことができる

一瞬だから金属の酸化が少ない

また、周波数の違いは、金属の焼き入れ深さに関わってきます。

低い周波数だと、金属の内部深くまで焼き入れることができますし、反対に高い周波数の電流を流すと、金属の表面近くだけを焼くことができます。

電気興業は、この電流の周波数を自在に操る技術を持っているので、モノの素材・形状に合わせて、どの部分をどれくらい強くしたいか、すっごく細かく調整することができるんです✨

そんな電気興業は何を焼いている?

もちろん、電気興業は刀を作っているわけではないですよ。

わたしたちは、主に自動車やオートバイ、工作機械などに使われる部品を

高周波誘導加熱を使って焼入・焼戻するための装置・システムを作っています。

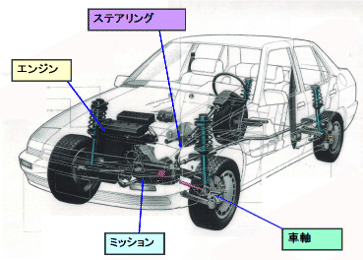

例えば自動車。

自動車には、およそ2~3万個もの部品が使われています。

そのうち、エンジンや足回り部品には、ものすごい負荷がかかるため、

焼入・焼戻が欠かせないのです。

では、実際に鉄が一瞬で真っ赤になる様子を見てみましょう!(0:51~)

(動画が一番わかりやすいですよね…スイマセン)

3.こんなものにも応用しています

電気興業では鉄を焼く以外に、この高周波誘導加熱を使って、

「過熱水蒸気」を生成しています。

英語だと「Superheated Steam」必殺技?

そうなんです、100℃以上の水蒸気ってものがあるんですよ。

水蒸気を常圧のまま高温に加熱していくと、過熱水蒸気ができあがります。

ただの空気と比べて過熱水蒸気は、とってもとっても効率よく熱を伝えることができる性質を持っています。

なので、想像できないかもしれませんが、過熱水蒸気を使えば、水蒸気でモノを乾燥させることができてしまうんです!

過熱水蒸気については、また別の記事でご紹介しますが、先に詳しく知りたい方はこちらのサイトをご覧くださいませ!

↓ ↓ ↓ ↓ ↓

※「D-Rapid」は電気興業の超高温過熱水蒸気システムの登録商標です

今回は、電気興業の主要事業のひとつ「高周波焼入」についてのお話しでした。

実はこういうところで中学校での勉強が生きていたり、

IHクッキングヒーターと同じ仕組みが使われていたり、

みなさんが乗っている自動車に電気興業の製品が使われていたり、

この記事を読んでいただいた方に、少しでも身近に、電気興業を感じていただけたらと思います。

次回の記事も楽しみにしていてくださいね!