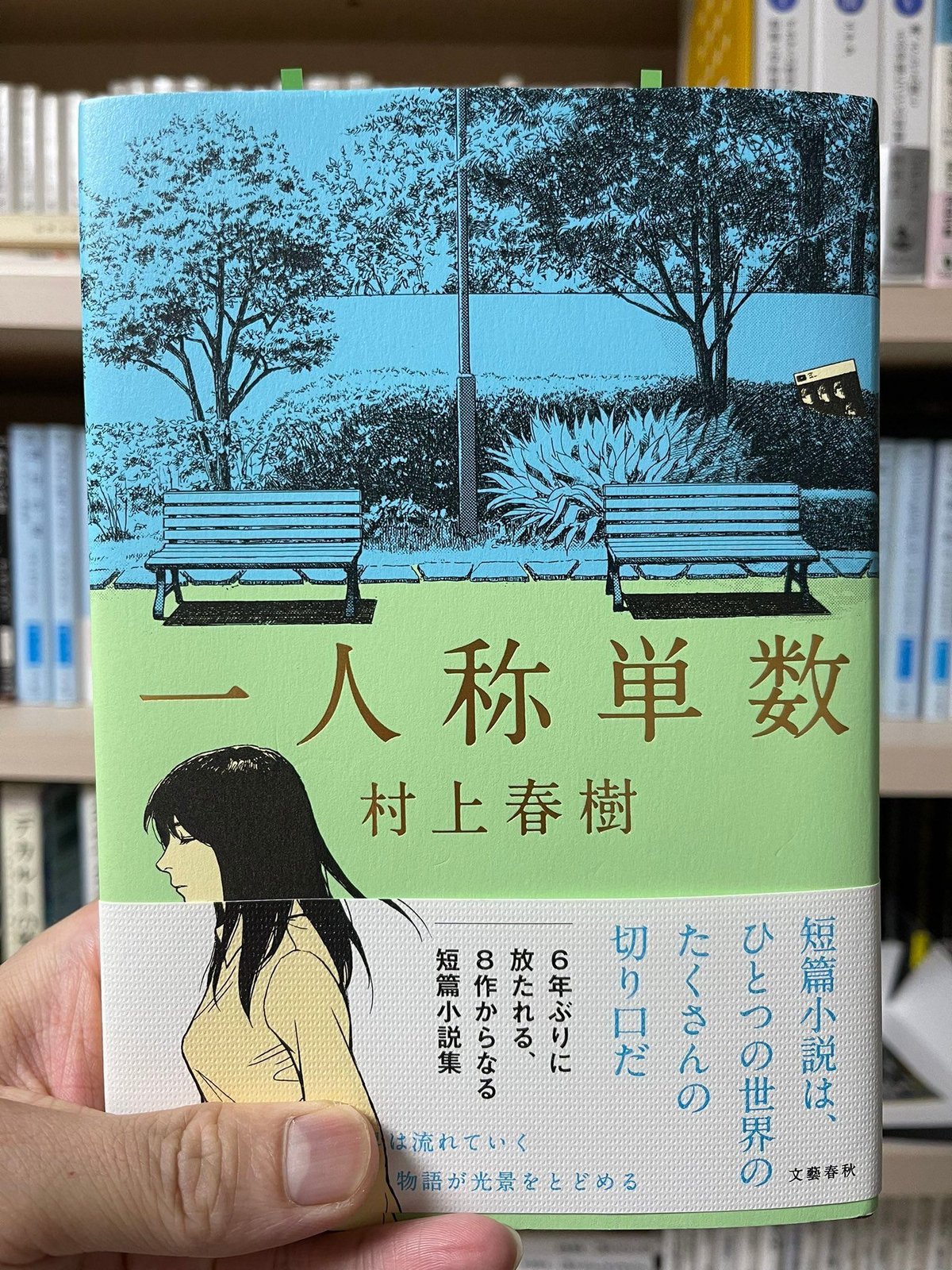

デレラの読書録:村上春樹『一人称単数』

村上春樹,2020年,文藝春秋

表題作含む8作の短編集。

「小説における描写は、単に描写なのであって、テーマや教訓などは無く、ましてや象徴的な意味はない」ということを、村上春樹はこの作品のなかで少なくとも二度書いている(p.97,p.209)。

しかし、本当にそうだろうか。

小説家という存在は(特に村上春樹は)、そんな単純な生き物では無いとわたしは信じている(実際は分からない、わたしがそう信じているだけだ)。

そう書かれているからと言って、必ずしもそうでは無い。

むしろ、そうで無いからこそ、敢えて書くのだ。

言いたいことをズラして書く。

それが小説家だろう。

そう、つまりは「ズレ」なのだ。

どういうことか。ズレというのは、言い換えれば違和感である。

「違和感そのものが、そこにある二人のヴォイスのずれこそが、比類なく美しい音楽を作り出す原動力となっている」

こんなことを書きながら、村上は象徴的な意味などないかも知れないと書くのだ。

この短編集は「ズレ」に満ち満ちている。

別の男の名を呼びながら果てる女、中心がいくつもありながら外周を持たない円。

発売されていないレコード、ガールフレンドの兄、球場で売られる黒ビール、魅力的な醜女、喋る猿、そして、一人称単数である。

最も象徴的なのは、表題作でもある一人称単数だろう。

一人称単数とは何か。

シンプルに言えば「わたし」である。

あなたでも彼でも彼女でも誰かでもなく、「わたし」という一人称は、「このわたし」であるという点で「単数」である。

わたしは、わたしでしか無い。

我は我である。

この単数性が、掛け替えのなさや、体験や、孤独のようなものを生み出す。

普通であれば、わたしの単数性は「揺るがない」のであるが、村上春樹はそれを揺るがすのである。

わたしの単数性がズレる。

増えるのでも分裂するのでも無い、ズレるのだ。

わたしがわたしのまま、全く別のわたしに成る。

胡蝶の夢の如くだ。

それは勘違いや白昼夢や偶然的な出会いなどによって生じる。

「それはたぶん、私が先刻から感じ続けている漠然とした違和感のせいであるようだった。そこには微妙なずれの意識があった。自分というコンテントが、今ある容れ物にうまく合っていない、あるいはそこにあるべき整合性が、どこかの時点で損なわれてしまったという感覚だ」

そういうズレを看取したとき、わたしたちはどうしたら良いのだろうか。

おそらく何も出来まい。

受け容れて、流れに身を任せてみるしか無い。

さらに言えば、すでに今この「わたし」は、別のわたしがズレて横滑りしてきたものかも知れない。

受け容れるもなにも、すでにそう生きているかも知れないのだ。

村上春樹は、そういう一人称単数のズレについて書いているのではないか。

そう感じた。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?