【やりたいこと見つけるには?】 諦められること探そう

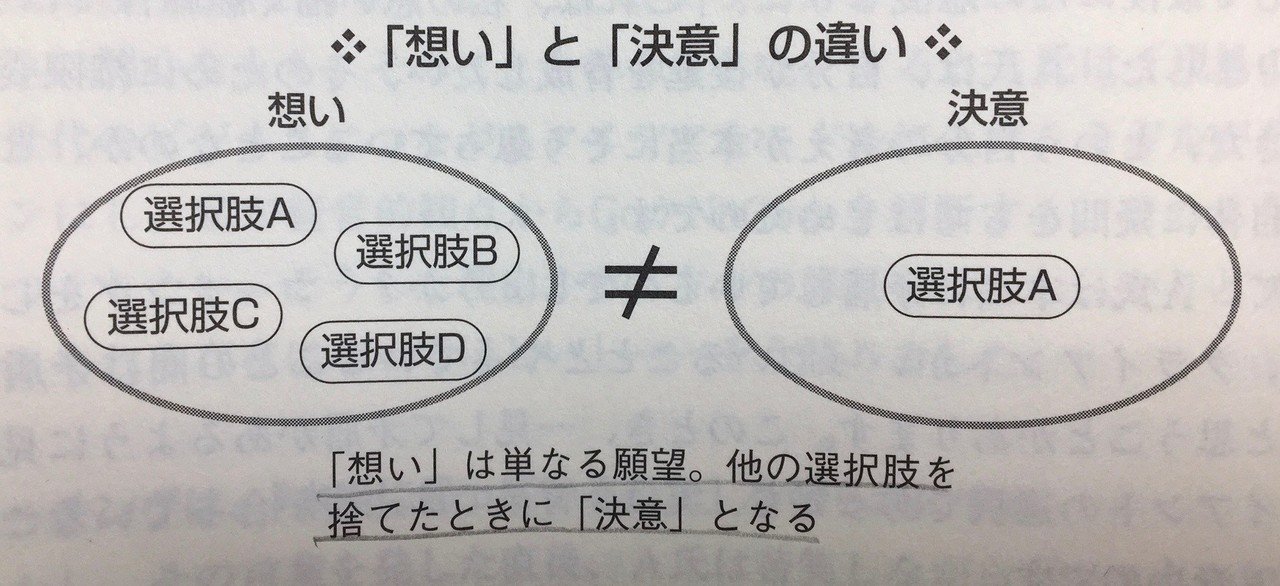

「想い」と「決意」はどう違うのだろうか。コーチングの本を読んでいると、その違いについて説明するイラストが目に止まった。

選択肢が多いほど不安に

「想い」というのはたくさんの選択肢がある状態で、それを「決意」に変えるには、選択肢を1つに絞り込むことだという。多くの選択肢を、1つ以外は捨てるということが肝心なのだそうだ。コーチの役割は、対話を通じて「想い」を「決意」に変えることなのだという。

私はこの説明に深く考えさせられた。自分は数ヶ月前までこの選択肢がたくさんある「想い」の状態におぼれている状態だったからだ。選択肢を減らすことができず、むしろ選択肢を多く残しておくことが夢を持つことだと思い、一つのことに決意ができないままずるずると長い時間を過ごしてきた。

たくさんの想いを持つということは、一見「夢がたくさんあっていいね」と言われることかもしれない。しかしたぶんそれは、自分の経験からすれば苦しいことのようにも思う。1つのことに集中できないからだ。何をやっても気はそぞろで、これをやっていいんだろうか、という不安がつきまとう。さっぱりした明るい気持ちにはならないだろう。

「想い」を「決意」に変えるにはどうすればいいか。最近考えるのは「諦める」ということの大切さだ。日本ではこの「諦める」という言葉はネガティブなイメージが強いように思う。ただ、諦めないというのは、言い方を変えれば執着を続けるという意味でもある。現状にしがみつくという意味もある。執着を手放し、諦めるからこそ、前に進むことができるのではないか。

「諦め」の語源は「明らめ」

「諦める」の言葉の元をたどると、明らかにするという意味だと聞いた。本当にそうなのか、自分でも手持ちの辞典で調べられるだけ調べてみた。

語源辞典では次のように書かれている。

【諦める】 断念する。「あきら」は、「明らか」の「あきら」と同じで、明るくなる意の動詞「あかる(明)」とも同源。「あきらか」が、曇りがなくはっきりとよく見える、暗い部分がないさまを表したように、「あきらめる」は、古くは、明るくする、目で見てはっきりさせる、などの意であった。また、事情や理由をはっきりさせるという意にもなり、はっきり見定めた結果、断念するという意に転じていった。 (新明解語源辞典)

古語辞典ではそもそも「明らめ」という言葉で出ている。

【明らめ】 ①(心の)曇りを無くさせる ②明瞭にこまかい所までよく見る③はっきり認識する。判別する・・・⑥【諦め】断念する(岩波古語辞典)

「諦」という漢字にもプラスの意味が並ぶ。

【諦】①明らかにする。つまびらかにする。あきらか ②真理。さとり。まこと。(新明解 現代漢和辞典)

【諦】①あきらか、あきらかにする ②つまびらか、つまびらかにする ③まこと (字通)

これらから見ると、やはり「諦め」というのは何かを明らかにするということがもともとの意味だということがわかる。仏教などで「執着から逃れることが幸せになることですよ」ということを聞くが、そんなイメージがする。

私たちが普段使っている「諦める」という言葉のニュアンスは、これとは違う。「諦めなければ夢は叶う」とか「諦めなければ、失敗とは言えない」などといったことを、マスコミが取り上げる成功者の発言で聞く。「諦めること=悪いこと。だらしがないこと」といった意味合いだ。

確かに、何かひとつのことを成し遂げるためには諦めないことは肝心だと思う。ただ、大事なことは、何に対して諦めないのかということではないだろうか。

「選択と集中」の間には「諦め」

よく企業や行政の世界で「選択と集中」という言葉を聞く。なんだかカッコイイ響きだけど、どこかツルツルした印象を感じて、何を言っているのか、いまいちよくわからない。自分なりに解釈すると「選択と<諦め>と集中」なのだと思う。いろいろなものがあるうち、何に集中するかを選択して、残りのものは諦めるという説明が丁寧なのではと思う。

どうして普段使う「諦める」という言葉には、ネガティブさが前面に出ているのだろう。いくつか理由があるように思う。例えばメディアが垂れ流す軽薄な青春ストーリー「諦めなければ夢は叶う」的な発想が幅を利かせているようにも思う。また個人的な印象だけれども、慣習や古いしきたりを重視する、日本の内向きな発想も影響しているのではないかと思う。諦めれば、しきたりは途絶えるからだ。

日本人では好きな言葉に「継続は力なり」という言葉をあげる人が多い。これは一言で言えば「諦めない」ということだろう。自分も何かを続けることは好きなので、この言葉を否定するつもりはない。ただ、自分が大事だと思うのは、何を継続するかではないかと思う。ただやみくもに「続ける」のなら苦しくなるだけだ。「続ける」ことに意味を感じられなければ、時機を見て「諦める」ことが次に進むために必要なのではないか。

何をやりたいかよりも、何は諦められるか

元陸上選手の為末大さんは、国際的な舞台の経験を元に、諦めることには前向きな意味があると説く。

僕は「やめる」「諦める」という言葉を、まったく違う言葉で言い換えられないかと思っている。例えば「選び直す」「修正する」といった前向きな言葉だ。日本では「やめる」「諦める」という行動の背後に、自分の能力が足りなかったという負い目や後ろめたさや敗北感を強く持ちすぎるような気がする。(諦める力)

やりたいことがはっきりしている人は、その道を諦めずに突っ走ればいいと思う。ただやりたいことがわからず悶々としている人は、何をやりたいかと考えることよりも、むしろ何だったら諦められるのかということを考えてみてもいいと思う。諦めることがはっきりすれば、それは同時にやりたいことが明らかになる道だと思うからだ。

意志ある諦めの道へ

自分の大好きな詩の一つに茨木のり子さんの「落ちこぼれ」がある。この詩にも「諦める」ことの積極的な意味が感じられる。最後の部分を紹介したい。

落ちこぼれ 結果ではなく

落ちこぼれ 華々しい意志であれ

この詩の「落ちこぼれ」に、私は「意志ある諦め」を感じ取る。なんとしても自分の人生を生きるのだという、人の心の切実な叫びを感じる。

誰かによって敷かれた既存の道をあえて拒むことは、勇気がいることだ。だけれど、それこそ限りある人生をめいいっぱい自分らしく生きるということなのではないか。その人生には、人が人として生きる潔さや清々しさがある。「意志ある諦め」に導くこともコーチの大事な役割なのだろう。私自身も華々しい意志ある落ちこぼれとして生きていきたい。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?