絵画歴史のイノベーション その9抽象絵画の最高峰「ゲルハルト・リヒター」

ゲルハルト・リヒターの作品がオークションに出ると、すごい値段で落札されます。例えば、Abstraktes Bild (809-4)という作品が2012年当時史上最高額の約27億円で落札されました。また、2020年にはAbstraktes Bild (649-2)をポーラ美術館が約30億円で落札しました。

パッと見、いや、じっくり見てもよく分からない、また、子供でも書けそうな絵ですよね(笑)仮に子供が同じような絵画を描けたとしても、その絵画には高値で売買されません。なぜでしょうか。

現代アートは、絵画のみを売買しているのではないからです。もちろん、絵画自体に魅力を感じ、売買されている場合もありますが、数十億円の値段はつきません。

現代アートは、絵画を描いたアーティストの考え方(コンセプト)を購入していると言っても過言ではありません。すなわち、そのアーティストの考え方、これまでの作品の変遷、生い立ちなども作品の一部となっているのです。

従って、ゲルハルト・リヒターの絵画が高値で売買されている理由を知るには、ゲルハルト・リヒターという人物を知る必要があるのです。

ゲルハルト・リヒターとは何者か?

ゲルハルト・リヒターは1932年のドイツ・ブレスデンに生まれたアーティストで、現在92歳(2024年時点)でかなり高齢になっています。ちなみに私が初めてコレクションした笠井誠一先生も1932年で今も現役でアート活動をされていますので、アートに年齢は不問ですね。

ドイツ、戦後はブリスデンは東ドイツとなり、社会主義国家となったわけですが、その影響も大きかったと思います。戦前はナチスによって迫害されていた作家に興味を持ち、それらの作品も読み、自身も14歳のときに作詞しています。合わせて、当時から絵画にも興味を持ち、戦後、図書館で画集を見ながらデッサンもしています。

商業学校を1948年に卒業し、広告会社に勤め、看板職人となりますが、半年で辞めてしまい、ツィッタウの市立劇場で舞台美術の見習いとして採用されます。しかし、公演後に自分で描いた舞台美術の壁にペンキを塗るように言われますが、自分の作品であると思ったリヒターは拒否して解雇されてしまいます。

その後、リヒターは芸術家として活動するために、1950年にドイツ広告宣伝協会の専属画家となり、1951年春にドレスデン芸術大学に入学し、芸術家としての活動をスタートさせました。

大学では壁画を学び、国家機関で壁画職人として給与をもらいつつ、自宅のアトリエでも作品作りをしていきます。リヒターは東ドイツの社会主義リアリズムに不快感を持っていました。

そのうち、リヒターは西側(民主主義)の作品写真などに興味を持ち始めます。1957年にはエマと結婚し、その後も東ドイツで壁画を描き続けました。壁画作成を通じて、リヒターは空間をデザインする喜びを見つけ出すのです。

1959年にリヒターは西ドイツのカッセルに向かいます。そこでは、『抽象絵画こと新しい「芸術の世界言語」である』と主張されていたのです。また、カッセルは『抑圧的な社会主義リアリズムに向けて、西側民主主義の政治的自由の表現として抽象絵画を対置するための場所』だったのです。

リヒターはジャクソン・ポロックの作品(ポロックについてはこちら)をみて、強い衝撃を受け、「彼らの恥知らずなほどの自由!それに私は魅了され、強く揺さぶられた。彼ら作品こそが、東ドイツを離れた本当の理由だったと言ってもいいくらいだ。私のそれまでの考え方と調和しないなにかがそこに存在することに気が付いたんだ」と回顧しています。

1961年にリヒターは妻エマと共に西ドイツに移り、芸術家の活動をするのです。その後、数多くのコンセプチャルなアート作品を生み出していくのです。

ゲルハルト・リヒターの作品

ゲルハルト・リヒターの代表作品は、これまで紹介してきた「アブストラクト・ペインティング」シリーズとなりますが、他でも「フォト・ペインティング」シリーズがあります。

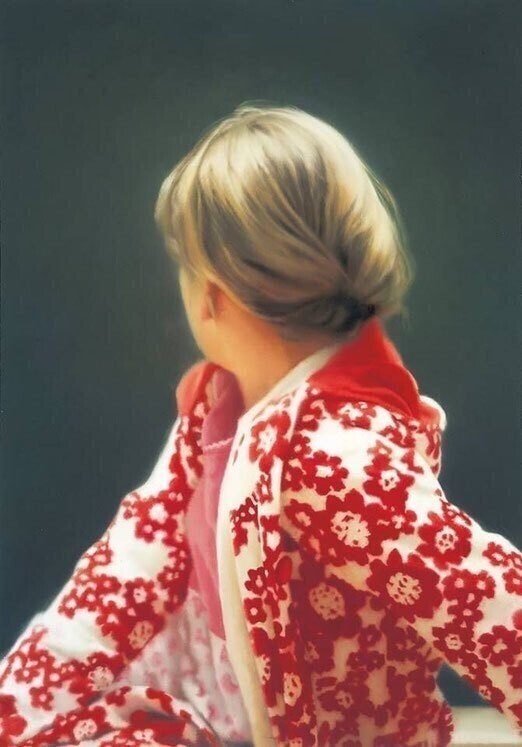

「フォト・ペインティング」はスナップ写真をキャンパスに投影し、油絵で描くのですが、輪郭をわざとぼかすのです。それは「あまりに鮮明に写しだす本物の写真を椰楡している」「現実を忠実に写しとるという役割を写真機に奪われてしまった、現代の美術の状況を表現している」「ピントが合っていないからこそ、真実を映し出している」などの評論があります。いずれにせよ、これまでになかった表現方法だと思います。

「カラーチャート」シリーズは、画材店で見かけた色見本帳をもとに、絵画として構成している作品です。こちらのシリーズではカラーチャートのみで新しい表現ができる可能性を示し、いかなる感情表現も持たない非具象絵画を誕生させたのです。リヒターは「デュシャン以来、作られるものはレディメイドだけである」、「デュシャンが登場して絵画は死んだ」と語っており、市販の色見本帳と絵具からつくられたカラーチャートシリーズには、マルセル・デュシャンの「レディメイド(既製品)」の概念と通じるものがあるのです。(デュシャンについてはこちら)

「グレイ・ペインティング」シリーズは見たまんまの画面です。グレー一色。これはリヒターの伝統的な絵画表現に対する拒絶を意味しています。また、先ほどのカラーチャートの対局と言えるでしょう。

アメリカを代表する現代音楽家ジョン・ケージは、「私にはなにも言うことはない。だからそのことを言う。」という言葉とともに、自分を超越する「無」の概念を提唱し、無音の楽曲(4分33秒)などを発表しましたが、ケージにインスピレーションを受けたリヒターにとって、グレイという色は無を表すものだったのでしょう。

「オーバーペインテッド・フォト」シリーズは、写真そのもののに抽象絵画を描く作品で、写真と抽象絵画を融合させたような作品です。写真が本来持つ客観性と真正性に、抽象絵画が持つ抽象性のバランスを考えたのではないかと思います。こちらもこれまでになかった技法ですね。

「ミラー・ペイティング」シリーズは、ガラスパネルを組み合わせた作品です。リヒターはアーティストとして早くから写真という素材と抽象絵画という技法などによって「現実と仮像」というテーマを扱ってきました。リヒターは「何をどう見るか?にこそ意味がある」と述べ、ガラスパネルを重ね合わせた作品に、映し出された景色が絵画のようにも見え、何をどう見るか?を鑑賞者にゆだねるというリヒターの姿勢を表しているようにも思えます。

他の関連作品をいくつか紹介しておきます。

ゲルハルト・リヒターのすごさ

リヒターは、これまで絵画や音楽の世界でイノベーションをもたらしてきたマルセル・デュシャン、ジョン・ケージ、ジャクソン・ポロックなどと同様のイノベーションを独自の技法で新たに世間に訴えてきたことが分かります。2014年にはビルケナウ=アウシュビッツを発表しましたが、彼の集大成の作品ではないかと思います。幼少期にナチスに嫌悪感を示し、戦後は社会主義国となり、自ら民主主義国家に飛び立ったそれらのリヒターの人生の集大成ですね。

生い立ちだけでもすごくストーリー性があるのですが、世間に問う多くのシリーズ作品を生み出していることが分かります。

一番初めのオークションの対象作品は確かに誰でも描けそうな絵画ではあるのですが、フォト・ペインティングなどを見れば分かるように、リヒター自身はちゃんとした画力があります。リヒターは今世紀最高の画家で、しばらくはリヒターを超える画家は現れないのではないかと思います。

次回イノベーションシリーズで取り上げるのは画家ではないのですが、アートの世界のイノベーションと感じたので、チームラボの猪子寿之さんを取り上げました。こちらからどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?