絵画歴史のイノベーション その1印象派の誕生

これまでラスコー壁画から絵画の歴史をざっくりと振り返ってきましたが、ここからはそこから絵画の世界にどのような革新(イノベーション)があったのかを紹介したいと思います。自分もアーティストとして活動するために、そのような視点で作品作りに取り組みたいと考えています。

ラスコー壁画からルネサンスまでは「絵画の歴史 その1」をご覧ください。

ルネサンスから写真の誕生までは「絵画の歴史 その2」をご覧ください。

絵画の歴史で振返った通り、19世紀後半(1888年にコダック社がカメラ発売)から写真が普及し始めたと紹介しましたが、これまでは写真などのような映像を残す手段がなく、絵画が肖像画、風景画や静物画などで目の前の映像をキャンバスに記録することが目的でした。

しかし、写真の誕生によって、その必要性が薄れてきます。実際、写真の誕生で多くの画家が失業したとも言われています。

印象派の誕生

多くの画家がその存在意義を問うなかで生まれたのが印象派です。日本人は印象派絵画が好きと言われていますが、当時は非常に異端だったようです。

まず、印象派の誕生について振り返ってみましょう。先ほど、説明した通り、写真が誕生するまでは目の前の映像をそのまま描くのが基本でした。つまり、作家の考えや思いは不要で、いかに映像を再現するのかです。

その際、筆のタッチやマチエール(作品表面の風合)などは求められておらず、映像のままです。例えば、筆跡などがあってはいけません。写真に筆跡などはありませんよね(笑)

要は写真誕生までは、筆跡などがなく、光沢感がある理想的な美を描くこと、再現することが重要視されていたのです。

一方、印象派は見た映像(風景)を自分のなかに一度取込み、そのなかで受けた印象で作品を描きます。印象派の由来となったモネの「日の出」は以下ですが、上記の「ヴィーナスの誕生」とは全く違うことが分かるかと思います。モネらは印象派を立ち上げるということではなく、モネらの展覧会を見たパリの地元記者が、「この絵画は印象でしかない。」と皮肉をいったことから印象派とされたそうで、その印象派が今後のアートの中心となるので、二重の意味でも皮肉なもんですね・・・

アカデミーから否定された印象派

もう少し違う視点で印象派の誕生を見ると、写真誕生までの15~18世紀まではフランスの絵画業界は、芸術アカデミー(フランスの芸大のような組織)がこれは良い絵、悪い絵などの規範を示していました。後に印象派をリードするピサロ、モネやルノワールらは当時アカデミーが評価していた歴史画や肖像画よりも風景画に興味を持ち、作品作りをしますが、アカデミーでの展示会では落選します。

そこで自ら作品を展示するための展覧会を開催し、冒頭の「印象でしかない」という評価を受けます。当時の評価は芳しくありませんでしたが、第1回印象派展は1874年に開催し、作家らは思うがままに、色彩表現を行い続けます。印象派展は1886年まで8回開催されました。ちなみに印象派を評価したのは、ロンドンやニューヨークで活動していたフランスの画商ポール・デュラン=リュエルだそうで、印象派は海外で評価されることになります。

このようなイノベーティブなことを評価するのは大概、本流派ではなく外野(傍流)であることはいつの時代でも一緒のことですね(笑)

浮世絵の影響を受けた印象派

日本人が印象派が好きな理由としては、印象派が浮世絵の影響を受けていることもあるのではないかと思います。モネやマネらがどのようにして浮世絵の影響を受けた、つまり、浮世絵を見る機会があったのかと言えば、1867年に開催されたパリ万博に日本が初めて出展したことによります。万博では葛飾北斎らの浮世絵や銀象牙細工の小道具、青銅器・磁器、水晶細工などが出展されたそうです。そこで、画商らを通じて、作家にも広がったようです。

浮世絵の特徴を上げるとすれば、以下のようなものでしょうか。

①写実的な表現ではなくデフォルメ(一部を省略し強調)された表現

②遠近感がなく全体的に平面での表現

③対象を日常生活や役者などの庶民とした表現

フランスの当時の絵画文化からすれば全く異なる物でしたので、すごい衝撃を与えたことは間違いないと思います。我々日本人の美的センスもなかなかですね。ある意味、浮世絵の方が印象派よりもすごいイノベーションだと思います。葛飾北斎「冨嶽三十六景」などはクールベの波の表現よりも非常に大胆だと思いますし、いやいや、浮世絵はすごいです。

モネが浮世絵の影響を受けて描いた絵画「ラ・ジャポネーズ」(1876年)は第2回印象派展に出展されて大変評価されました。ちなみにモネは喜多川歌麿、葛飾北斎、歌川広重などの浮世絵を231点も所有していたそうです。

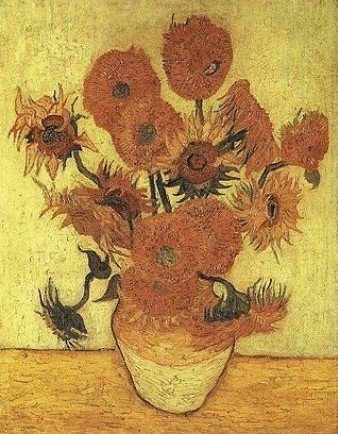

印象派によるイノベーションはここまでとして、後期印象派として、日本でも人気があるセザンヌ、ゴーギャン、ゴッホらがいます。点描で有名はスーラ、シニャックらは新印象派とも言われています。

まあ、ここらは印象派らの一連の流れと見て良いでしょう。その後の大きなイノベーションと言えば、ピカソに代表されるキュビズムでしょう。

印象派と言っても、風景を描いているとか、その何となくのイメージは分かりますし、ピンボケした写真と言えば通じると思いますが、ピカソのキュビズムはそういったジャンルとは全く違いますからね。あと、色彩のすごさで言えば、マティス(フォーヴィズム)ですかね。

次は、「絵画歴史のイノベーション その2キュビズムの誕生」を紹介します。

ほうほうと思うところや共感して頂けるところなどあれば、スキ(ハートマーク)をクリックして頂ければ幸いです~

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?