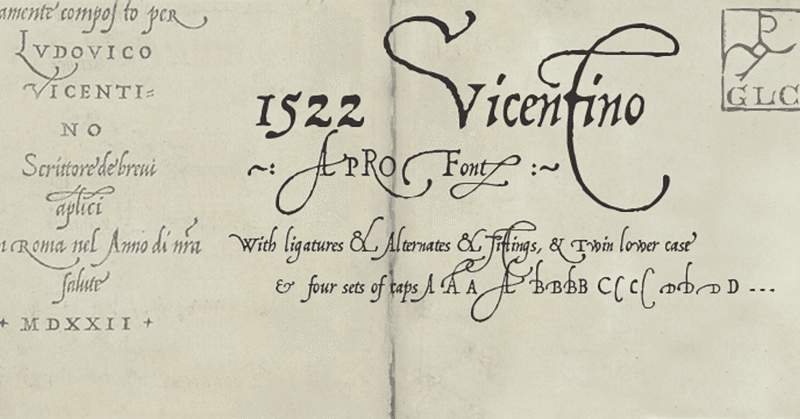

フランチェスカ・ビアゼットン「美しい痕跡 手書きへの讃歌」みすず書房

著者はカリグラフィーの第一人者。ジュゼッペ・トルナトーレ監督『海の上のピアニスト』(1998)の題字、2006年トリノ冬季オリンピックのテーマ文字などを担当したこともある「手書き」の達人だ。

「手で書く」ことを生業にして生きてきた人のことだけあって、言葉の一つ一つが深く、重みと味わいがある。とても思いつかない表現の連続だ。デジタル化の中で忘れ去られようとしている「手書き」の価値を再発見させられた。

「手書き」の重要性を感じ、2Bの鉛筆と色鉛筆を使ってモレスキンノートを綴り始めて12年になったが、この本は改めて新鮮な気づきを与えてくれた一冊だった。

彼の言葉をそのまま残しておこうと思う。

<メモ ビアゼットンの言葉>

・私たちは、手で書くことをやめられると誤って思い込んでしまった。それが人間性の一部を放棄することを意味するということに、私たちは少しずつ気づき始めている。

・壁は、承知の通り、書かれることを希求する。壁という媒体には、書くことへのエネルギーが秘められているのかもしれない。書くのは壁で、その書かれたものが私のことを見ている。書かれた壁ほど「のぞき」の天才はいない。(中略)みんな壁に書かれたものを読んでいる。だからこそ壁というもの、象徴的なことに、現代のエクリチュールにとって重要な空間なのである。広い空間に書いたり、大きな文字の線を引くことは、踊ることに似ている。手にマーカー(あるいはスプレー缶や筆)をもち、記号を書き上げるために大きく腕を動かす・・・。

※ここで今、俺の脳裏にはバンクシーがずっと浮かんでいる・・・。

・言うまでもなく、手で書く時間は考える時間だ。いま、これを書きながら、考える時間は緩やかに流れている。緩やかであればあるほどいい。手で書く時間は、考える時間を尊重する。むしろ手で書いていると考える時間が与えられ、そこから表現が生まれる。

・手書きの文字は、紛れもなく身体性を前提とし、そして内包している。つまり文字自体が身振りの視覚的な形跡なのだ。手は書くための道具を握り、空間の中や媒体の上を動く。接触は摩擦を生み、音を出す。カサカサという音。キッキッというマジックの音、カツカツというチョークの音。文字を書く時、私たちはひとつの空間、つまり紙の空間を構造化しようとし、紙の大きさ、余白、天地、表裏で定められた範囲内の視覚的記憶を得る。私たちはその表面の上で方向を決めて動き、ページを繰る・・・。

・手で書かれたものは手が動いた跡であり、手が筆記具を介して媒体に痕跡を残す。何世紀ものあいだ、人間はさまざまな道具や文字、媒体を使い、書くことで考えや知識を記録してきた。(中略)私たちは今、速さという誘惑に身を任せ、質や唯一性、物語といったものを犠牲にしている。結婚式の招待状をメールで出したい人がいるだろうか?(中略)ある時、しかも思ってもみない時に届く手書きの文章は、驚きであり、時間をかけた旅である。手紙やカードを書くには、感情を豊かに表現する言葉を掘り起こさなければならない。

・私たちを自由にするテクノロジーが、私たちを奴隷にしている。時間を節約すると思われていたものが、一分たりとも自由な時間を与えない状況を作りだしているのである。

・鉛筆の木材や紙の繊維といった生きたものに直に触れ、感じなければ、手先の器用さを養うことはできない。手の感覚や動かし方を知り、いきいきとした文字が書けないなら、思考を洗練させるのはむずかしい。

・カリグラフィーは、ダンサーや音楽家がそうしているのと同じように、日々の練習の積み重ねの中で鍛錬されていく技巧である。全身を使ってカリグラフィーを体験し、知らなればならない。そうすることで、手先の感覚の幅を広げ、意のままに文字の線を引けるようになり、空間の中にすべての要素を合わせて形を視覚化することができるようになる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?