【第13章】「両利きの経営」の実践には戦略、組織、人材の見直しが必要

※「世界標準の経営理論」で学んだことのメモ一覧はこちら

前章において「日本でイノベーションが求められているのは、多くの企業が知の深化に偏ってしまっているから」と説明をした。そのため、本章ではどうすれば知の探索を促し、両利きのバランスを取り戻すことが出来るか、を戦略レベル、組織レベル、個人レベルに分けて解説している。

戦略レベル:スタートアップ企業への投資を通じて認知を広げる

まず戦略レベルとして必要なのは、コーポレート・ベンチャー・キャピタル(以下CVC)投資だ。日本でも最近浸透してきているが、これまでの既に実証研究で「事業会社がCVC投資を行うことは、その後のイノベーションの成果にプラス」という結果も得られている。

欧米では既に多くの企業がCVCに取り組んでおり、シスコシステムズ、マイクロソフトなどがその筆頭だ。日本でも楽天やDeNAに加えて、近年ではKDDI、オムロンなど多くの大手企業が取り組む動きがある。これらは戦略的な「知の探索」と捉えられる。

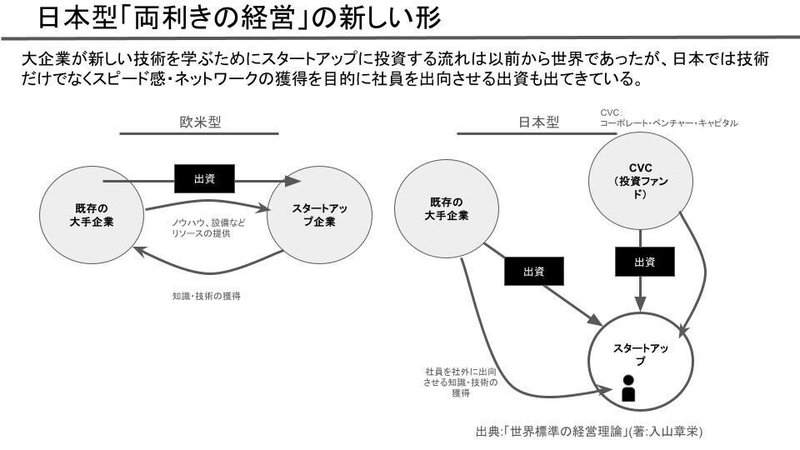

ここまでCVC投資の話に加え、日本独自のCVCの動きも本書では紹介されている。通常のCVC投資は、スタートアップに出資し、経営リソースを提供する代わりに、スタートアップの持つ知識・技術を学ぶことを主たる目的としている。しかし、日本では新たな動きとして大手企業の人材をスタートアップに出向させ、スタートアップ業界のもつスピード感・ネットワークを繋ぎ合わせて、知の探索を加速させる狙いなのだ。

ここについて、スタートアップで働いていた時、某大手自動車メーカーの方が出向で来られたことがある。出向されてきた方は大手企業で蓄積されたノウハウを活用し、会社の混沌とした状況を整理して会社の効率化を推進していくいただくと同時に、原籍会社にはスピード感やカルチャーも持ち帰って伝え活かされていたので実施することの意義があると実感値としても感じる。

組織レベル:出島組織には異なるルールを

組織レベルで重要な施策は「知の深化部門」と「知の探索部門」の組織を分けることだ。具体的には以下の2つが重要と書かれている。

①新しい部署に必要な機能(例えば開発・生産・営業)を全て持たせて、独立性を保たせること

②一方、トップレベル(担当役員レベル)では、その新規部署が既存のう部署から孤立しないように、両者が互いの知見や資源を活用しあえるように交流を促すこと

特に評価軸については、知の探索では失敗も多いため、「単にその期の成功・失敗」として失敗を恐れることが起きないように評価制度の見直しを検討する必要が出てくる。

また組織レベルでもう1つの重要なのは間違いなく人材の多様化(ダイバーシティ)だ。組織内に多様な人がいれば、新しい組み合わせが多く起こり、新しい知が生まれる可能性が高まるはずだ。

これは、組織に限ったことではなく「一人の人間が多様な幅広い知見や経験を持っている」のなら、その人の中で離れた知と知の組み合わせが進み、新しい知が創造できるのだ。このことを経営学では「イントラパーソナル・ダイバーシティ」と呼んでいるそうだ。

「いま革新的なことをしている人は、ことごとくイントラパーソナル・ダイバーシティが高い」というのが筆者の実感でもあると書かれている。

個人レベル:知の探索を行う「適切な幅」

最後に個人レベルの話になるが、「知の探索はどこまでするのが良いのか」

と考えた時、「あまりにも自分が持つ知とかけ離れたところでまで探索しても、それは離れ過ぎる意味がないのではないか」という疑問が生まれてくる。それに対する答えとして、トロント大学のスター研究者サラ・カプランらが発表した実証研究が紹介されている。この論文で書かれているのは、イノベーション(知の探索)には2種類の成果があるということだ。

【2種類のイノベーション(知の探索)】

1.極めて技術的なブレイクスルーなアイディア

(当該分野で革新的な技術を生み出す)

2.経済的な価値を生み出すアイディア

2つとも必要なものだが、生み出された技術がいかに画期的なものでもそれが「価値」に変わらなければビジネス的には意味がない、という点で後者の方より重要と言える。

この研究から、全社の技術的なアイディアを探索するなら知の幅を広い必要はなく、「技術を価値に変える」には可能な限り、広く、遠くまで探索する必要があると言えるかもしれない。

広範な知の探索に関わる事例として、ゴーゴーカレーの創業社長・宮森宏和氏は座右の銘として「創造性は移動距離に比例する」と掲げており、実際に世界を飛び回って米ニューヨークにもチャンスを見出して出店しているのは具体的で自身を振れ幅を考える上で参考になる。

いかにイノベーションを生み出していくのか、について、ある大企業と外資系コンサルティングファームが共同出資のジョイントベンチャーを立ち上げ、社内でなかなか進まないDX推進をそこに移管し、DXを推進している事例が凄く繋がった。実際、既存の組織とは切り離して行動し評価することでDX推進は順調に進んでいる状況にあり、やるなら中途半端ではなく振り切ってやる必要がある、という参考になった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?