ヨハクタウン

ーヨハクタウン暮らしの3箇条ー

・何でも自分で作ってみる。できなかったら、周りに頼ろう。

・できたことは周りに伝え、広げてみよう。

・街のこと、社会のことを自分たちの暮らしとつなげよう。

ヨハクタウンを考えたきっかけ

私は研究の関係で、山あいの地域にたびたびお邪魔しています。その折に、様々な問題に気がつくことがよくあります。

先日、滋賀県の山のふもとの集落に調査に行った際に、

今年のおかしな天気であっこの田んぼが全部だめになっとる

というお話を聞きました。とても深刻な状況のようです。

さらにお話を聞いていくとオクラや他の作物の一部も全滅したとのこと。

農業の他にも、数十年かけて育ってきた木が、台風によって一面なぎ倒され、放置されている光景を目にしました。

それもそのはずで、酷暑に冷夏に、豪雨。頻発する台風。

”天気がおかしくなってきた”という言葉をよく耳にするようになりました。

ニュースを見れば、日本でも、世界でも、豪雨、台風、干ばつ、熱波と荒々しい天気が毎年自然を襲い、その実りを根こそぎ奪い去っています。

まさに「いつ被害が発生するかわからない」不安が、農林水産業に関わる全ての地方に覆いかぶさっている状態です。

この不安を、街(都市)に暮らす人と関係ないものとして考えるのは、

なんだか寂しい気がします。

街に暮らすということ

おかしな天気に対する不安

この不安に関しては、街と農林水産業に関わる地方の温度差が確実に存在します。

それもそのはず、街の暮らしは、まさに天気に対する不安が生まれにくい環境です。

街では毎日、気温・光・時間が管理されたオフィスや家で目まぐるしい時間を過ごします。私もまさにそうです。

そうすると、外の様子も気になりませんし、世界中で農作物や森林がどんな被害に遭おうとも、忙しい生活は変わらず続いていきます。

おかしく感じるところがないんですね。

それでは、この街と地方の温度差を解消するカギは、なんでしょうか。

私は、”問題点を正しく伝えること”ではないような気がしています。

というのも、"二酸化炭素の排出量増加”や”異常気象”といった正しい言葉は、すでに溢れているから。

足りないのは”リアル”な経験だと思います。

料理を作ってみる、薪を割ってみる、風が吹く中でぼーっとしてみる、。

”抽象的な”数字や成果に追われる”街”での生活で、”抽象的な”正しい説得をされても、リアルなイメージは沸かないはずです。

実際に、街に暮らす人は、休日はキャンプに行ったり、DIYをしたり、ぼーっと公園を歩いたりと、”手を使って、体を動かして、物思いにふける”、そんなリアルを求めています。

リアルな”モノ”に向かって、手と体、頭を使う。

キャンプをするようになってから、山のことが好きになって移住した人

野菜を作るようになって、買うものにこだわりを持つようになった人はたくさんいるはずです。

私自身も、抽象的なものを抽象的なもののまま、理解し、共感することはできなくて、リアルな何かを感じて初めて動きたい!と思えます。

だからこそ、”リアルな”機会に溢れた街があれば、地球を取り巻く不安が、前向きな行動を生むチャンスになる気がします。

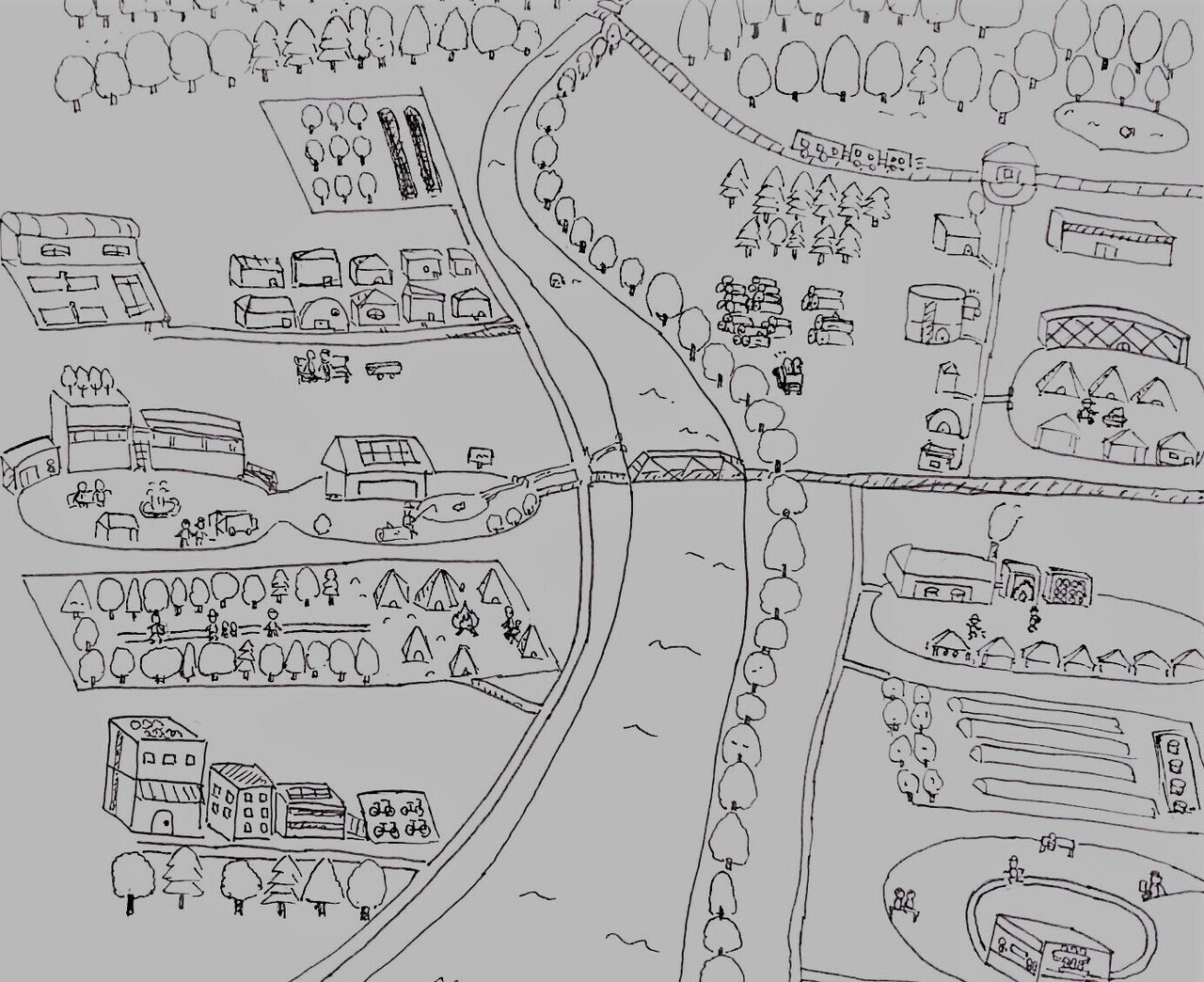

ヨハクタウンーリアルをつくる街

それでは、街の中で体験できる”リアル”ってなんだろう。

外で料理ーバーベキュー、燻製

薪割りー斧で割ってみる

街路樹の剪定ー自分で切った分は持って帰って焚き火用の薪にする

手作りベンチー街路樹材を活用

小さな農園ー採れたて野菜のマルシェをたまに開く

みなさんもそれぞれ、日常の中にあったらいいなと思うリアルがあるのではないかと思います。

こういった”リアル”を実践するには空間が必要です。

そこで私は、

住民が”リアル”を体験するための”余白”のある街を作れたらいいな!

と思いました!

薪の香り、野菜の収穫、外遊び、採れたて食材の料理、街の掃除。

目と耳と鼻で、様々な余白が色づく様子を感じ取れる街。

そんな街があれば、暮らしを通じてと街とのつながり、ひいては社会とのつながりが実感でき、新たなチャンスが生まれていくのではないでしょうか!

終わりに

一次産業の問題意識から、ヨハクタウンの構想は始まりました。

しかしこれはあくまで1つの問題意識。

当然、日本社会は一次産業以外にも、多くの問題に直面しています。

現在の日本社会は少子高齢社会です。

インフラの維持、公共サービスの維持、自然資源の管理等の多くの問題を抱えています。

これまで通りのやり方では、街を取り巻く様々なシステムは機能不全に陥ります。

そこで、住民、団体、企業も含めた双方向型のまちづくりが必要になるはずです。

ヨハクタウンが、そんなまちづくりの発想の一助になれば幸いです!

いつもありがとうございます!! ただいま日本の100名山めぐり中なので、そちらの活動費に充てさせていただきます! 登山で学んだことを、note発信やサービス開発に活用させていただきます!!