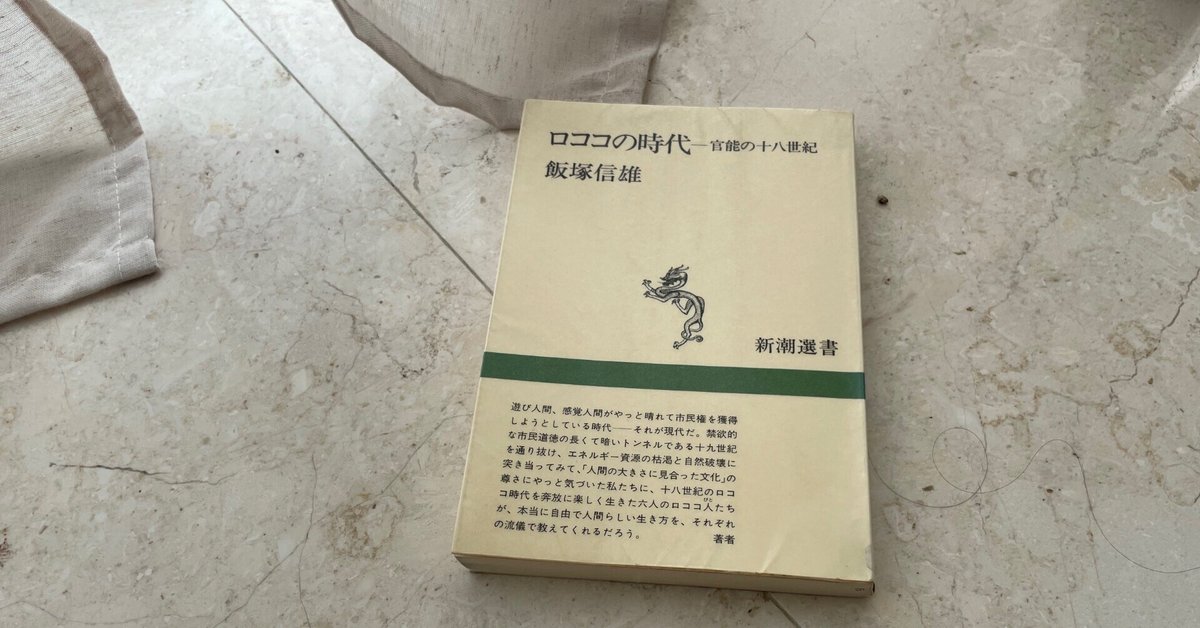

7/3〜9 ロココの時代-官能の18世紀

売ってなかったっぽいので国会図書館のものを貼ります。わたしは図書館でぶらぶらしてて偶然見つけた。

1986年出版でロココ時代の代表的な文化の担い手(その中の1人がブーシェ)をピックアップしロココとはなんだったのか、ということを捉え直している本です。

どうしても印象に残ったことを書き残しておきたいので、ピックアップするのは申し訳ないんですが、書きます!!

官能性の解放が人間の大きさに見合った社会の中で、人間が人間らしく、楽して生きるための基本だ、と言うことだった。

と同時に、人間の本来持っている弱点にも、存在の場を与えることが、人間の大きさを尊重するロココから見れば、どうしても必要になってくる。偏狭な19世紀の市民道徳によって、人間の弱点と弱者を社会から切り離し、隔離することで、自分の所属している社会の品を保とうするような所には、人間の人間らしい幸福はない。

それにしても、ロココの可能性を、装飾性を、遊びを無用のものとして、あるいは道徳に反するものとして、切り捨て、機能性尊重と言う思い込みから、人間の大きさを離れていった新古典主義が、18世紀後半から19世紀初めにかけて、図らずしも、別の装飾性づいてしまった、と言う歴史のプロセスは、20世紀における建築のモダニズムの展開と自滅の道行になんとなく似ていることであろうか。

ここのピックアップだけを読んでわかったような気になってほしくなくて、細部に神は宿るといいますか、その他の紹介されている具体的な作品や、その人の作家の人生とひいてはロココの本質を知るためは本を読んでほしいですが!!

これを読んで、何か心にひっかかったような気持ちになるのは、この文自体がロココから新古典主義へ移行したことに関する批判だけにとどまらず、新古典主義から一続きになってきている私たちの生きる現代にも批判がもちろん及んでいるからからなのだろう。

臭いものに蓋、つまり、自分の生きる本当にミニマルな世界だけ綺麗にしたって、楽にはならないのだ。

この前のルーヴル展は、あれでよかったのかも。意味なんてなくても綺麗で素敵な絵があるだけで。

そうか????

そうかなあ。。。

本の内容はかなりメモしたので、作品リストと睨めっこするぞ!オー!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?