日本企業はなぜ「横串」が難しかったのか?【第0話】

SDGs、感性とつづき、今回からは「場の共有性」がテーマです。

「横串」という言葉は、おそらく日本独特の表現でしょう。横串にちかい英語は、“cross-functional”ですが、これは「横断」と訳すべきもので、横串とはニュアンスが違うように思います。

横串とは、日本の組織が構造的に抱える課題である“縦割”を前提としています。まさに串でブスッと刺さないと、意志疎通や情報共有すら難しく、部門間では協力どころか足の引っ張り合い、社外との提携など夢のまた夢…という切なさがつたわる表現です。日本社会では、組織の横断や連携は、串刺しによる痛みを伴う行為というわけです。

今年度のノーベル物理学賞を受賞した真鍋淑郎博士が記者会見で明らかにした、日本の“調和主義”に馴染めずに米国へ渡った事実を、日本の構造的課題として捉える人は多いと思います(※1)。

(※1)「日本は他人に迷惑をかけることを嫌がり、調和のとれた関係を築いている」。読売新聞2021年10月6日報道。

https://www.yomiuri.co.jp/science/20211006-OYT1T50093/

調和を重んじる日本社会がなぜ“縦割”の組織構造をつくり、横連携を困難にし、組織内で足の引っ張り合いとドングリの背比べに終始してしまうのか。実は、そのような社会構造の原理は、半世紀以上も前に明らかにされています。

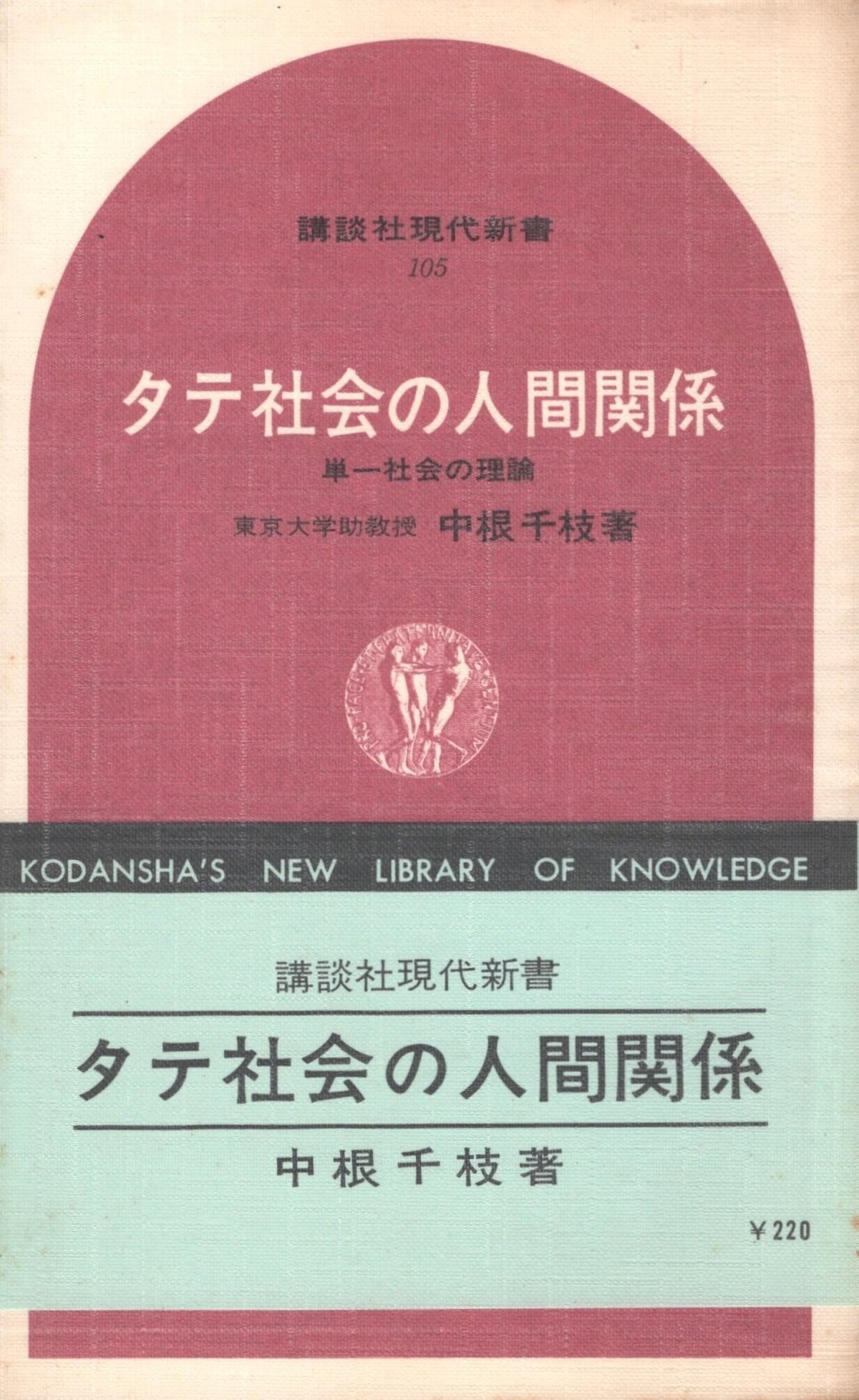

社会人類学者の中根千枝博士は、1967年に『タテ社会の人間関係』を発表しました。人間社会における集団構成原理を「資格の共通性」と「場の共有性」の定義で分類し、後者の「場の共有性」で成立する日本社会の組織構造は原理的にタテになることをあきらかにしました。この論説は当時非常に大きな反響を呼びました。

日本で集団が構成される基軸単位は、かつてが「イエ」で、今日は「会社」です(でした)。それゆえに、中根博士の理論的解釈は、日本企業が抱える宿痾を、おもしろいほど明快に分析することが可能です。なぜ横串とまで言われるほどに強固な縦割ができるのか?前述の真鍋博士が忌み嫌った“調和主義”を形作るものの正体はなにか?これらの問いに、タテ社会の理論が解答を出してくれます。

ところが、今日の経営学では、タテ社会の理論は、あまり重視されていないようです。これはおそらく、

①もともと我が国の経営学の関心が海外指向であったこと。

②社会人類学という異なる学問分野からの(しかも女性による)指摘であったこと。

③中根博士の所論が経営学で求められる事例研究の積み重ねではなく理論的考察だったこと。

にあると思います。もともと中根博士の関心と専門は日本社会ではなくインド・チベットでした。ご本人にとっては片手間とまでは言いませんが、タテ社会の所論は仕事の一部に過ぎず、事例研究の積み重ねまでする必要性は(理論的な強度が十分だったという点でも)なかったのだと思います。

わたしは中根博士が喝破した日本社会に対する構造的理解は超一流であると思います。実際に、他の学問領域(社会心理学)のエビデンスによる補強もありますし、なにより経営学でケーススタディに適用すると、おもしろいほどにピッタリと考察ができるのです。

ところで、近年のインターネットの普及と在宅リモートの普及は、急速に従来からある“日本的なるもの”を薄めてきているように感じます。あえてタイトルを「日本企業はなぜ「横串」が難しかったのか?」と過去形にしたのは、このような近年の潮流を念頭においたからです。

仮にわたしの感覚が正しければ、日本社会は今後「資格の共通性」へ比重が移っていくでしょうし、逆にグローバルな視点で見ると、世界は「場の共有性」に比重を移す方向に進んでいるように思います。そして、「資格」と「場」の内実も、急速に変化しつつあるように感じます。「資格」は従来の血縁・社会階級・技能といったものから価値観に、「場」は地理的条件が薄まりオンラインベースへと、移り変わっているように感じています。

いずれにせよ、現在、わたしたちが漠然と感じている変化がなにをもたらすのか、それはなぜ起きているのかを知るには、“日本的なるもの”の原理への理解なしには困難であると考えます。その分析手法として中根博士のタテ社会の理論は今なおその輝きを失っていないと考えます。

次回からは、わたしなりの理解で中根博士のタテ社会の理論を、日本企業のケーススタディも交えながらご紹介いたします。一連の論考を通じて、“日本的なるもの”の原理を探り、タイトルの「なぜ」を解き明かしてみましょう。

(第1話につづく)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?