【応用情報技術者試験(1)】合格戦略・問題演習:令和4年春期(1~20問)

はじめに

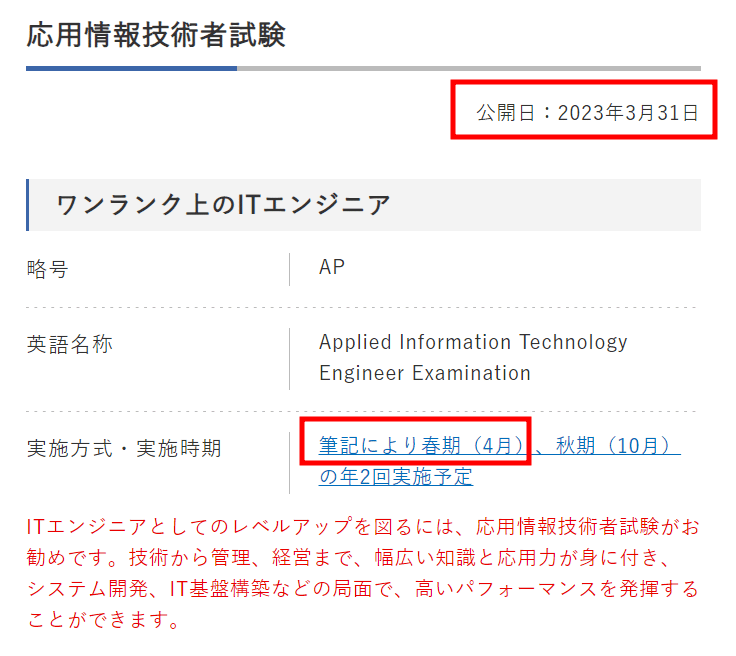

こんにちは、今日は「応用情報技術者試験」の学習について書きます。私は、韓国にいた時、「情報処理技師」という試験に受かりました。この試験は日本の「応用情報技術者試験」と相互認証された資格です。

しかし、「郷に入っては郷に従え」ということわざみたいに、その国のIT業界で自分の言語の壁を超えて、努力を証明する手段として、資格に受かるほど良いことはないと思います。それと、いままで勉強したことも、総合的にまとめるためにも、応用情報技術者試験に挑戦してみたいです!資格合格も重要ですが、勉強する内容、そのものも重要だと思います!

10月はもう申請が終わったので、

目標は令和6年4月に受かることです!

勉強方式

「03:12」の部分によると、過去問から入ったそうだ。

まさに、韓国の情報技術者試験も同じだった。

基本は過去問道場で勉強します。

最近の10回の試験問題が選択されます。

次の試験まで、半年ぐらい時間があります。

で、毎週、1回ぐらいが適当だと思います。

1が月で4回で、試験まで、

各回次の過去問を少なくとも2回以上復習でしそうです。

午前は4肢択ー、

午後は午後は記述式です。

一目では、午後の試験がもっと難しそうですね…

わからない部分は下記の本で補足します。

まず、できる問題から、すぐに取り掛かります!!

問題演習:令和4年春期(1~10問)

問4 AIにおける過学習の説明として,最も適切なものはどれか。

学習に使った訓練データに対しては精度が高い結果となる一方で,未知のデータに対しては精度が下がる。

過学習(オーバフィッティング)とは、機械学習においてコンピュータに訓練データを学習させすぎてしまった結果、訓練データ範囲の傾向に過剰に適合してしまうことです。モデルが過学習に陥ると、未知のデータに対する予測精度が低くなってしまいます(汎用性がなくなる)。

問7 XMLにおいて,XML宣言中で符号化宣言を省略できる文字コードはどれか。

符号化宣言を省略できる文字コードは「UTF-16」です。

問8 ディープラーニングの学習にGPUを用いる利点として,適切なものはどれか。

行列演算ユニットを用いて,行列演算を高速に実行できる。

GPU(Graphics Processing Unit)は、コンピュータにおいて画像処理を専門に担当するハードウェア部品です。動画再生や3DCGのレンダリングなどの定型的かつ大量の演算が要求される処理において、CPUの補助演算装置として機能します。最近では、膨大な計算を必要とする科学シミュレーションや機械学習の分野でもGPUを利用することが増えてきています。

ディープラーニングでは、システムに学習をさせるときに行列演算を含む大量の並列演算が必要なので、同じ種類の計算を大量に行うことに特化したGPUが活用されています。

問9 キャッシュメモリのライトスルーの説明として,適切なものはどれか。

CPUがメモリに書込み動作をするとき,キャッシュメモリと主記憶の両方に同時にデータを書き込む。

問10 L1,L2と2段のキャッシュをもつプロセッサにおいて,あるプログラムを実行したとき,L1キャッシュのヒット率が0.95,L2キャッシュのヒット率が0.6であった。このキャッシュシステムのヒット率は幾らか。ここでL1キャッシュにあるデータは全てL2キャッシュにもあるものとする。

0.98

キャッシュメモリが多段構成になっている場合、CPUは近い方から順にアクセスします。キャッシュメモリはCPUに近いほど容量が小さくなるので、本問ではL1キャッシュが1次キャッシュ、L2キャッシュが2次キャッシュということになります。

L1キャッシュでヒットする確率が0.95、L1キャッシュでヒットしなかった場合(1-0.95=0.05)でもL2キャッシュに0.6の確率でヒットするので、キャッシュシステム全体としてのヒット率は、

0.95+0.05×0.6

=0.95+0.03=0.98

問題演習:令和4年春期(11~20問)

問11 電気泳動型電子ペーパーの説明として,適切なものはどれか。

電圧を印加した電極に,着色した帯電粒子を集めて表示する。

電気泳動型電子ペーパーは、電子ペーパー(ディスプレイ上に紙のように表示されるメディア)の代表的な方式で、マイクロカプセル内の白色と黒色の帯電粒子を、電圧を印加した電極により移動させて白黒の画面を表示させるものです。省電力かつ高い視認性を誇るため、Amazon Kindleなどの電子書籍リーダやディジタルサイネージに使われています。

問12 コンテナ型仮想化の説明として,適切なものはどれか。

物理サーバのホストOSと仮想化ソフトウェアによって,プログラムの実行環境を仮想化するので,仮想サーバに個別のゲストOSをもたない。

参考として、私が実装してみたドッカー(Docker)はコンテナ型仮想化技術に属します。コンテナはアプリケーションを実行するために必要なすべてのものを含み、ホストシステムとは隔離されています。DockerはLinuxコンテナをベースにした仮想化技術で、アプリケーションとその依存関係を含む環境を簡単にパッケージ化し、配布することができます。

ハイパーバイザー型仮想化は仮想マシン(VM)全体を作成し、各VMは独立したオペレーティングシステムを実行します。ホストOS型仮想化は、ホストオペレーティングシステムの上で別のオペレーティングシステムを実行する方式で、全仮想化と半仮想化に分けられます。しかし、Dockerはこれとは異なり、軽量コンテナ技術を使用してアプリケーションを隔離された環境で実行させます。

問13 システムの信頼性設計に関する記述のうち,適切なものはどれか。

フォールトアボイダンスとは,システム構成要素の個々の品質を高めて故障が発生しないようにする概念である。

フォールトアボイダンスは、システムを構成する要素を稼働率が高いものなど信頼性の高いものに取り換えることで、故障の発生確率自体を低下させ、システム全体の信頼性を向上させようという考え方です。

問14 あるシステムにおいて,MTBFとMTTRがともに1.5倍になったとき,アベイラビリティ(稼働率)は何倍になるか。

変わらない

1.5*MTBF / 1.5*MTBF + 1.5*MTTR

= MTBF / (MTBF + MTTR)

稼働率は、ある期間中にシステムが稼働していた時間の割合であり、MTBF / (MTBF+MTTR) で求めることができます。

MTBF(Mean Time Between Failures)

システムが修理され正常に稼働し始めてから、次回故障するまでの平均故障間隔のこと

MTTR(Mean Time To Repair)

システムの故障を修理するために要した平均修復時間のこと

問15 あるクライアントサーバシステムにおいて,クライアントから要求された1件の検索を処理するために,サーバで平均100万命令が実行される。1件の検索につき,ネットワーク内で転送されるデータは平均 2×10^5 バイトである。このサーバの性能は100MIPSであり,ネットワークの転送速度は 8×10^7 ビット/秒である。このシステムにおいて,1秒間に処理できる検索要求は何件か。ここで,処理できる件数は,サーバとネットワークの処理能力だけで決まるものとする。また,1バイトは8ビットとする。

100×10^5÷2×10%^5 = 50件/秒

1) ネットワークの転送速度

8×10^7 ビット => 10^7 バイト

2) 転送されるデータ

2×10^5 バイト

3) 1秒間に処理できる検索要求?

ネットワークの転送速度 / 転送されるデータ

10^7 / 2×10^5 = 50

問16 二つのタスクが共用する二つの資源を排他的に使用するとき,デッドロックが発生するおそれがある。このデッドロックの発生を防ぐ方法はどれか。

資源獲得の順序を両方のタスクで同じにする

デッドロックの発生を防ぐには共有資源の使用順序を同じにします。例えば、タスクAがX→Y→Zという順で資源の獲得をするなら、タスクBも同じくX→Y→Zで資源を獲得するようにします。

デッドロックは、共有資源を使用する2つ以上のプロセスが、互いに相手プロセスが必要とする資源を排他的に使用していて、互いのプロセスが相手の使用している資源の解放を待っている状態です。デッドロックが発生すると双方のプロセスが永遠に待ち状態になってしまい、処理の続行ができなくなってしまいます。

問17

ほとんどのプログラムの大きさがページサイズの半分以下のシステムにおいて,ページサイズを半分にしたときに予想されるものはどれか。ここで,このシステムは主記憶が不足しがちで,多重度やスループットなどはシステム性能の限界で運用しているものとする。

ページ内の無駄な空き領域が減少するので,主記憶不足が緩和される。

ページ内の空き領域が減るので、主記憶の利用率が向上して主記憶不足が緩和されます。

問18

優先度に基づくプリエンプティブなスケジューリングを行うリアルタイムOSにおける割込み処理の説明のうち,適切なものはどれか。ここで,割込み禁止状態は考慮しないものとし,割込み処理を行うプログラムを割込み処理ルーチン,割込み処理以外のプログラムをタスクと呼ぶ。

割込み処理ルーチンは,最も優先度の高いタスクよりも優先して実行される。

問19

LANに接続された3台のプリンターA~Cがある。印刷時間が分単位で4,6,3,2,5,3,4,3,1の9個の印刷データがこの順で存在する場合,プリンターCが印刷に要する時間は何分か。ここで,プリンターは,複数台空いていれば,A,B,Cの順で割り当て,1台も空いていなければ,どれかが空くまで待ちになる。また,初期状態では3台とも空いている。

11

設問の条件に従って3台のプリンタに印刷データを割り当てていくと以下のようになります。

開始時

Aに4分の印刷データを割り当てる(終了は4分時点)。

Bに6分の印刷データを割り当てる(終了は6分時点)。

Cに3分の印刷データを割り当てる(終了は3分時点)。

3分後

Cの印刷が終了するので、Cに2分の印刷データを割り当てる(終了は5分時点)。

4分後

Aの印刷が終了するので、Aに5分の印刷データを割り当てる(終了は9分時点)。

5分後

Cの印刷が終了するので、Cに3分の印刷データを割り当てる(終了は8分時点)。

6分後

Bの印刷が終了するので、Bに4分の印刷データを割り当てる(終了は10分時点)。

8分後

Cの印刷が終了するので、Cに3分の印刷データを割り当てる(終了は11分時点)。

9分後

Aの印刷が終了するので、Aに1分の印刷データを割り当てる(終了は10分時点)。

10分後

AとBの印刷が終了

11分後

Cの印刷が終了したがって、プリンターCの印刷時間は「11分」となります。

問20

アクチュエーターの機能として,適切なものはどれか。

コンピュータが出力した電気信号を力学的な運動に変える。

終わりに

今日は応用情報技術者試験の勉強計画と実際に過去問で練習してみました。もう、勉強したコンテナ仮想化も出てきて、嬉しかったです!

補足しないといけない部分は、まさに、離散数学・応用数学ですね。暗記だけでは、できないです!それで、これから、できるだけ毎日少しずつ(20問ぐらい…)練習してみます!

【参考】

エンジニアファーストの会社 株式会社CRE-CO

ソンさん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?