【応用情報技術者試験(4)】問題演習:令和4年春期(61~80問)

はじめに

こんにちは、今日は前回に続いて、「応用情報技術者試験」の令和4年春期(61~80問)について練習します。61~80番目までは「ストラテジ系」の問題です。

問題演習:令和4年春期(61~70問)

問61

BCPの説明はどれか。

BCP(Business Continuity Plan,事業継続計画)は、予期せぬ重大災害が発生した場合に、必要最低限の事業を継続しつつ、業務を早期に復旧・再開できるようにするための行動計画です。

問62

経済産業省が取りまとめた"デジタル経営改革のための評価指標(DX推進指標)"によれば,DXを実現する上で基盤となるITシステムの構築に関する指標において,"ITシステムに求められる要素"について経営者が確認すべき事項はどれか。

環境変化に迅速に対応し,求められるデリバリースピードに対応できるITシステムとなっているか。

環境変化に迅速に対応し、求められるデリバリースピードに対応できるITシステムとなっているかどうかが評価指標となっています。

問63

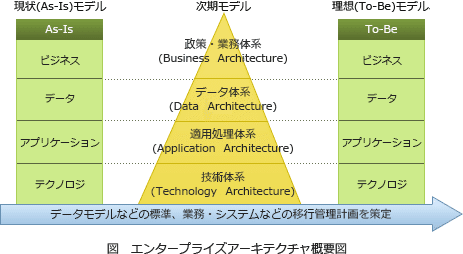

エンタープライズアーキテクチャ(EA)を説明したものはどれか。

各業務と情報システムを,ビジネスアーキテクチャ,データアーキテクチャ,アプリケーションアーキテクチャ,テクノロジアーキテクチャの四つの体系で分析し,全体最適化の観点から見直すものである。

エンタープライズアーキテクチャ(EA:Enterprise Architecture)は、社会環境や情報技術の変化に素早く対応できるよう 「全体最適」の観点から業務やシステムを改善するフレームワークです。エンタープライズアーキテクチャでは、モデリングにより業務とシステムの現状(As-Is)とあるべき姿 (To-Be)を整理し、あるべき姿(To-Be)の実現を目指して業務およびシステムの改善を図ります。

問64

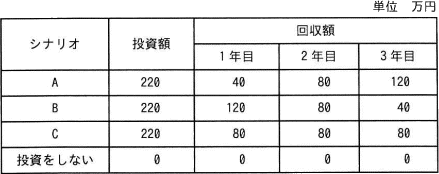

投資効果を正味現在価値法で評価するとき,最も投資効果が大きい(又は損失が小さい)シナリオはどれか。ここで,期間は3年間,割引率は5%とし,各シナリオのキャッシュフローは表のとおりとする。

//実際に計算してみると各シナリオの現在価値は以下の額になりました。

var x = 1.05;

//A

40/x+80/(x*x)+120/(x*x*x)=214.3181081956592

//B

120/x+80/(x*x)+40/(x*x*x)=221.4015765036173

//C

80/x+80/(x*x)+80/(x*x*x)=217.85984234963826正味現在価値法(NPV法)は、将来投資対象から得られる収益の現在価値と投資額の現在価値を比較して、投資判断を行う手法です。

問65

組込み機器のハードウェアの製造を外部に委託する場合のコンティンジェンシープランの記述として,適切なものはどれか。

部品調達のリスクが顕在化したときに備えて,対処するための計画を策定する。

コンティンジェンシープランは、事故や災害など予期せぬリスクが現実化した場合に、自社が被る損害を最小限にとどめて、速やかに事態の克服を図るための緊急事態対応計画です。

したがって、リスクが顕在化したときの計画を策定している「」がコンティンジェンシープラン

問66

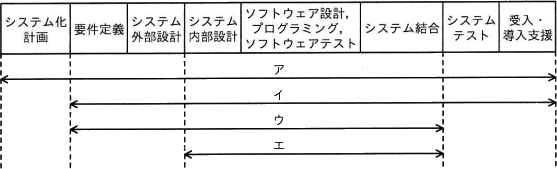

"情報システム・モデル取引・契約書<第二版>"によれば,ウォーターフォールモデルによるシステム開発において,ユーザ(取得者)とベンダ(供給者)間で請負型の契約が適切であるとされるフェーズはどれか。

情報システム・モデル取引・契約書は、ユーザとベンダのあるべき理想的なモデルを提示し、情報システムのライフサイクルプロセスの中で、ユーザとベンダの間でどのようなことを決定し、どのようなことを情報共有すればよいかについての指針となることを目指して策定されたガイドラインです。

問67

M&Aの際に,買収対象企業の経営実態,資産や負債,期待収益性といった企業価値などを買手が詳細に調査する行為はどれか。

デューデリジェンス

デューデリジェンス(Due diligence)は、ビジネスの実態、財務状況、取引先、所有する不動産、リスク、知的財産権、従業員との関係など、買収対象企業のあらゆる事項について入念に詳細な調査を行うことです。

問68

ターゲットリターン価格設定の説明はどれか。

ターゲットリターン価格とは、コスト志向型の価格設定法で、目標とする投資収益率(ROI)を達成するために得るべき金額を計算し、それを原価に加えて販売価格とする方法です。目標収益法ともいいます。

コンジョイント分析は、顧客が商品を構成する要素(価格・デザイン・機能など)のうち、どの要素をどのくらい重視しているかを定量的に明らかにする分析手法です。最適な商品コンセプトを知るために使われます。

**パレート分析: 顧客ごとの売上高,利益額などを高い順に並べ,自社のビジネスの中心をなしている顧客を分析する手法。

問70

APIエコノミーの事例として,適切なものはどれか。

ホテル事業者が,他社が公開しているタクシー配車アプリのAPIを自社のアプリに組み込み,サービスを提供した。

APIエコノミー(API経済圏)は、これらの他社から提供されるWeb APIを連携・活用してサービスや価値を創出する経済の仕組みのことです。APIの利用側としては自社で同じ機能を開発をすることなく利用できるメリットがあり、APIを公開する側にはサービス使用に伴う課金で収益を得るほか、単純に自社サービスの広まりによりユーザ数が増加することがメリットとなります。

問題演習:令和4年春期(71~80問)

問71

ファブレスの特徴を説明したものはどれか。

生産設備である工場をもたないので,固定費を圧縮することができ,需給変動などにも迅速に対応可能であり,企画・開発に注力することができる。

正しい。ファブレスの説明です。

fab(fabrication facility)がない工場という意味でファブレス(fabless) です。

問72

構成表の製品Aを300個出荷しようとするとき,部品bの正味所要量は何個か。ここで,A,a,b,c の在庫量は在庫表のとおりとする。また,他の仕掛残,注文残,引当残などはないものとする。

製品Aの在庫は100個なので、300個出荷するには残り200個を製造しなければなりません。

製品Aを1個作るためには部品aが3個、部品bが2個必要なので、200個製造するには、部品aが600個、部品bが400個必要となります。

さらに部品aを1つ製造するためには、部品bが1個、部品cが2個必要です。600個のうち100個は在庫を使用するので残りの500個を製造するためには、部品bが500個、部品cが1,000個必要となります。

ここまでに必要になった部品bの数量は、

400+500=900個

ここから部品bの在庫300個を引くと、

900-300=600個

問73

サイバーフィジカルシステム(CPS)の説明として,適切なものはどれか。

現実世界のデータを収集し,仮想世界で分析・加工して,現実世界側にリアルタイムにフィードバックすることによって,付加価値を創造する仕組み

サイバーフィジカルシステムは、サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムです。フィジカル空間をセンサで捉えた情報をサイバー空間に集積し、サイバー空間に配置されたAI等で処理された結果をフィジカル空間にフィードバックすることにより、これまでにはできなかった新たな価値を産業や社会にもたらすことが期待されています。

問74

ハーシィ及びブランチャードが提唱したSL理論の説明はどれか。

教示的,説得的,参加的,委任的の四つに,部下の成熟度レベルによって,リーダーシップスタイルを分類した理論

SL = Situational Leadership

SL理論(状況対応リーダーシップ理論)は、いかなる状況にも効果的な唯一万能のリーダー行動は存在しないという主張の下、リーダーシップの有効性を状況との関係で捉え、状況要素のうち最も重要である部下や集団(フォロワー)の能力及び意欲の水準(レディネス)ごとに、有効性が高いリーダーシップのスタイルを示したモデルです。

問75

予測手法の一つであるデルファイ法の説明はどれか。

デルファイ法は、技術開発戦略の立案に必要となる将来の技術動向の予測などに用いられる技法であり、①複数の専門家からの意見収集、②得られた意見の統計的集約、③集約された意見のフィードバックという三手順を繰り返して回答を収束し、最終的な意見を得るものです。

問76

引き出された多くの事実やアイディアを,類似するものでグルーピングしていく収束技法はどれか。

親和図法(KJ法)は、あるテーマに基づいて集めたデータを相互の関連によってグループ化することで、項目を整理する手法です。複雑に絡み合った問題やまとまっていない意見、出されたアイディアなどを整理したりまとめたりするために用いられます。

問77

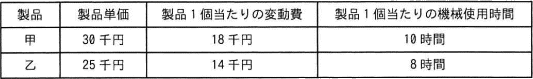

表の製品甲と乙とを製造販売するとき,年間の最大営業利益は何千円か。ここで,甲と乙の製造には同一の機械が必要であり,機械の年間使用可能時間は延べ10,000時間,年間の固定費総額は10,000千円とする。また,甲と乙の製造に関して,機械の使用時間以外の制約条件はないものとする。

甲 … (30千円-18千円)÷10時間=1.2千円

乙 … (25千円-14千円)÷8時間=1.375千円

乙を優先的に製造販売したほうが効率よく利益を上げられることになります。

10,000時間÷8時間=1,250個

乙を1,250個販売したときの利益は、(25千円-14千円)×1,250個=13,750千円

粗利益から固定費を差し引いた額が営業利益

13,750千円-10,000千円=3,750千円

問78

A社は顧客管理システムの開発を,情報システム子会社であるB社に委託し,B社は要件定義を行った上で,ソフトウェア設計・プログラミング・ソフトウェアテストまでを,協力会社であるC社に委託した。C社では自社の社員Dにその作業を担当させた。このとき,開発したプログラムの著作権はどこに帰属するか。ここで,関係者の間には,著作権の帰属に関する特段の取決めはないものとする。

A社がB社にシステム開発を委託し、さらにB社からC社にプログラム開発を委託しているので、A社とB社の間、B社とC社の間には請負契約が成立していると考えることができます。

著作権法の原則では、著作権は著作物を創作した者に与えられますから、請負契約では、原則として実際に開発を行う請負業者がその成果物の著作権を得ることになります。また、法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物に関する著作権は、個人ではなく法人に帰属します。

設問ではプログラム開発を担当したのはC社のD社員ですから、プログラムの著作権はD社員が在籍している「C社」に帰属することとなります。

問79

発注者と受注者の間でソフトウェア開発における請負契約を締結した。ただし,発注者の事業所で作業を実施することになっている。この場合,指揮命令権と雇用契約に関して,適切なものはどれか。

指揮命令権は発注者になく,受注者に所属する作業者は,新たな雇用契約を発注者と結ぶことなく,発注者の事業所で作業を実施する。指揮命令権と雇用契約のいずれも作業者と受注者の間にあります。

問80

ソフトウェアやデータに欠陥がある場合に,製造物責任法の対象となるものはどれか。

製造物責任法(PL法)は、製造物の安全性上の欠陥により人の生命、身体、財産に被害が生じた場合に、消費者が製造業者に対して損害賠償を請求できることを定めた法律です。

製造物責任法では製造物を「製造又は加工された動産」と定義しています。したがって、サービス、不動産、未加工のものは、この定義上の製造物には含まれず欠陥による被害が生じた場合でも製造物責任法の対象外となります。同じくコンピュータプログラムのような無体物も動産ではないため対象外となりますが、欠陥があるプログラムを組み込んだハードウェア(製造物)の使用によって損害が生じた場合は、その動産であるハードウェアに欠陥があるものとして製造物責任法の対象となります。

終わりに

今日は応用情報技術者試験の過去問61~80番まで練習しました。印象的な問題はエンタープライズアーキテクチャに関する61番問題でした。「情報システムを,ビジネスアーキテクチャ,データアーキテクチャ,アプリケーションアーキテクチャ,テクノロジアーキテクチャの四つの体系で分析し,全体最適化の観点」という概念でした。

混乱しやすい問題は著作権の帰属先の78番問でした。著作権法の原則では、著作権は著作物を創作した者に与えられますから、請負契約では、原則として実際に開発を行う請負業者がその成果物の著作権を得ることになります。

これで午前問題に対する多肢選択式問題が終わりました。次回の過去問練習は「午後問題」です。これからは、記述式問題もありますので、もっと頑張らないといけないですね!

エンジニアファーストの会社 株式会社CRE-CO

ソンさん

【参考】

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?