エピソード 5 愛の徳性(4370文字)

本日は『愛の徳性』についてお話しよう。『徳性』の徳とは、人間の持つ気質や能力に、社会性や道徳性が発揮されたものであるとされる。人が持つ善き特質の卓越性と有能性を指し、それが人間に備わり初めて徳となる。

徳性については、note マガジン『品の正体』第六講「品の徳性」から第八講「品の美徳」で配信したが、『愛の美学』に絡めて、もう一度『徳』について考察していく。

1)徳とは『精神の在り方』

人間にとって徳とは、均整のとれた精神の在り方を指すもので、これは天分、社会的経験や道徳的訓練により獲得するものであり、善き人間の特質とされる。

そもそも、徳とは公に根差す心根ではあるが、その基となるものは、私的な精神に生きづいている。そして私的な精神は、もともとの生来的な気質やその土地の慣習風紀に基づいたものであり、社会の在り方によって変化する。立体的に『徳』を把握すると、徳分はこのように円環状に巡っていることが分かる。

ただし、いつの時代も基本的な『徳性』の方向性は示されている。それをこれから『愛の美学』に沿ってご紹介していこう。

徳を備えた人間は、他の人間からの信頼や尊敬を獲得する。そして人間関係の構築や組織の運営を進めることができる。徳は人間性を構成する多様な精神要素から成り立っている。一般的には、気品、意志、温情、理性、忠誠、勇気、名誉、誠実、自信、謙虚、健康、楽天主義など(Wikipediaより)個々の徳目と位置付けることができる。

様々な徳があるが、ここでは、仏教に掲げられている「徳目」として代表的な10項目を以下に挙げる。

1. 寛容さ forgiveness

2. 謙虚さ humility

3. 率直さ straightforwardness

4. 正直さ truthfulness

5. 純潔さ purity

6. 自制 self-restraint

7. 苦行 penance

8. 放棄 renunciation

9. 無欲 non-possessiveness

10. 独居 celibacy

以上の10項目である。

2)『徳性』とは

まず、徳についての語彙説明をしておこう。

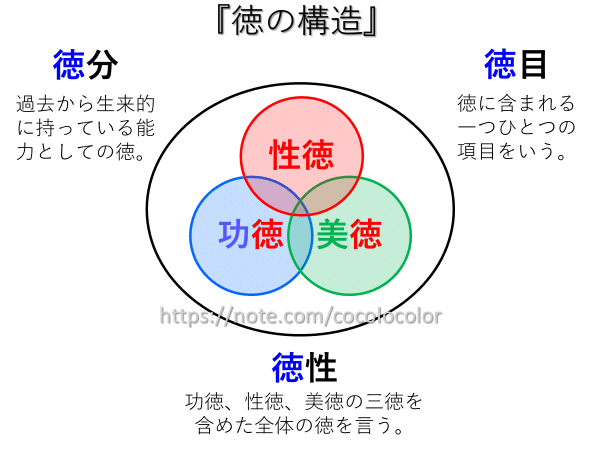

『徳性』は、『功徳』、『美徳』、『性徳』を合わせた三徳の総称をいう。

『功徳』と『美徳』はよく聞くが、『性徳』はあまり聞かない。これはまた、後ほど説明する。

『徳性』のなかで、『功徳』という言葉はご存知だろう。よく『功徳』を積むというが、この語彙は、自らがその『徳目』を実行し、その結果得られる『徳性』のことである。これらの行いを続けることが最もよく知られている「徳を積む」ことだ。

『徳性』は、すべての『徳』の性質に関与し、『善』を担う『徳分』を表現するだけでなく、言葉の成り立ちとして、『善』に近く、ほぼ『善』の全領域が『徳』となるため、あえて『徳目』のなかに『善』を為す『徳』を示す言葉が必要なかったのだろう。

『性徳』という熟語は、この『徳目』の『善』を為すことを強調する語彙である。この語彙は実際に天台宗の教えに存在している。

衆生が本性として備えている先天的『徳』の能力を『性徳』、修行によって得る後天的な能力を『修徳』としている。したがって、狭義の『徳性』あるいは『徳分』と考えて良いだろう。

もともと『良心』というものが、人の心根に公平に存在する能力であるということからも、『性徳』という熟語が、人に備わる本来の『善』に通ずるのは明らかだ。

ここであらためて『善』の『徳分』を『徳目』として強調する熟語に『性徳』を定義しておきたい。

3)徳の構造

さて、『愛』と『徳性』とはどのような関係性があるのか。それを認識するために、まず、『真善美』に当てはめ、それぞれの関係性を示しておく。

『徳性』を明らかにするため、まず『真』『善』『美』に対応する『徳目』を示す。

『真』の徳性を『功徳』

『善』の徳性を『性徳』

『美』の徳性を『美徳』

そして、徳の構造として、下の図をご覧いただこう。

『徳分』、『徳目』、『徳性』は『徳』を外部から整理する語彙であり、『美徳』、『功徳』、『性徳』は、より細かな内部の『徳』を説明する語彙ではないかと推察している。

当然、内部の『美徳』や『功徳』『性徳』は重なりあう部分ができる。基本的にはこの三者がそろっていることが大切である。つまり、この三重の円が『品』の文字そのものを表しているといっても過言ではない。

それでは、次に『美徳』について解説していこう。

4)『美徳』のダルマ

仏教では、ダルマという言葉がある。これは単なる「徳目」ではなく、『美徳』という。ダルマは、お釈迦様の教えであり、特にジャイナ教の原始仏教に出典されているものだ。

ジャイナ教にも『三宝』があり、先程も触れた『功徳』、『性徳』、『美徳』が『三宝』の考え方に非常に近い。

ウィキによると、ジャイナ教は、「三宝」(ratnatraya、ラトナトラヤ)と呼ばれる、「正しい認識」(samyak darśana、サムヤク・ダルシャナ)、「正しい知識」(samyak jñāna、サムヤク・ジュニャーナ)、「正しい行為」(samyak caritra、サムヤク・チャリトラ)が真のダルマを構成するといわれている。

つまり、

「正しい認識」=『善』=『性徳』

「正しい知識」=『美』=『美徳』

「正しい行為」=『真』=『功徳』

と関連があるだろう。

『美徳』を指すダルマの構造的な理解として、はじめの5項目は内部の心情を、後の5項目が外部へ向けた行為や行動を掲げている。

つまり、前半5項目は『性徳』に近い『美徳』、後半5項目は『功徳』に近い『美徳』である。もう一度ダルマを見ておこう。実際には、「徳目」のすべてに『この上ない』という接頭辞が付いている。

<前半> 内面の心情・心境【性徳的美徳】

1. この上ない寛容さ

Supreme forgiveness

2. この上ない謙虚さ

Supreme humility

3. この上ない率直さ

Supreme straightforwardness

4. この上ない正直さ

Supreme truthfulness

5. この上ない純潔さ

Supreme purity

<後半> 外面の行為・行動【功徳的美徳】

6. この上ない自制

Supreme self-restraint

7. この上ない苦行

Supreme penance

8. この上ない放棄

Supreme renunciation

9. この上ない無欲

Supreme non-possessiveness

10. この上ない独居

Supreme celibacy

では、これらの解説をしていこう。

5)『美徳』と「徳目」

これらの『美徳』と「徳目」はどのような関りがあるのだろうか。

私たちは常に『善良』を追求する者として、『善』や『良』のエッセンスを模索している。

note マガジン『品の正体』では、『品質』の維持管理に、『改善』が大切なことをお話した。この『改善』は、土台として道徳や倫理が要となる。その詳細な仕組みは『品の正体』をご覧いただきたいが、ここでは『愛』と『美学』の観点から、『徳』との接点を検証してみたい。

一つに『美』の領域は、対称性や幾何学的な美しさ、公平性や公正性から生じる秩序観、いわば『感性』が必要になる。そして、『極み』の領域を意味する。

どんなものごとも当然のことながら、これは、ある視点を持つ。つまり、『美』は『徳』を左右する舵取りを行っている「場」と考えられる。

先にも解説した通り、それぞれの「徳目」の1~5は『性徳』で基本的な『善性』、6~10は『功徳』達成のための『行動』を現わしている。

その語彙の初めに『この上ない』の形容を以て、すべてが『美徳』と化す。

それは、常に向上しようとする意欲、高みに及ぼうとする意志、高貴なものを畏れ敬う意識、それらが能力として明らかに謳われるとき、これら「徳目」は『美徳』として価値あるものになる。

したがって「この上ない」の省略は、ただの「徳目」となる。

では、はじめに、これらの「徳目」から『性徳』と『功徳』を一つひとつ対比して組み合わせた視点で「徳目」を見ていこう。

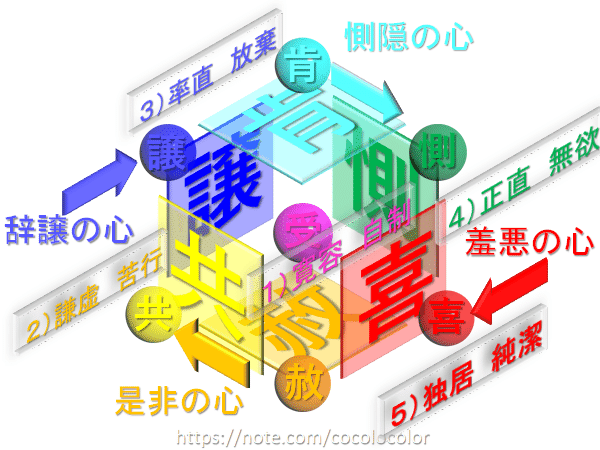

1. 寛容さ ― 6. 自制

(forgiveness-self-restraint)

徳目の最上位に挙げられるもので、全展開に広がる受容的態度が求められている。これはエピソード3で触れた、中央の受容にその「場」が与えられている。美の徳性からこの能力は個々人に与えられ、行動として自制と関連が深い。自分を制する力が寛容性をさらにおおらかなものにする。

2. 謙虚さ ― 7. 苦行

(humilityーpenance)

徳目の第二位に謙虚さが含まれている。苦行は人生の道だ。しかし、本当の苦行はその行の『行楽』を自覚することであり、その自覚には常に謙虚さが必要とされる。モデルではダイヤの下のから左、四端の心、是非から辞譲にかけてその「場」がある。

3. 率直さ ― 8. 放棄

(straightforwardnessーrenunciation)

率直には「大まか」という意味合いがある。しかし、仏教の「八正道」に従い、それ以外のものを限りなく捨てる。その際に率直さが必要であり、モデルではダイヤの左から上、四端の心、辞譲から惻隠にかけてその「場」がある。

4. 正直さ ― 9. 無欲

(truthfulness-non-possessiveness)

仏教では、執着への戒めがある。欲には「大欲」と「小欲」があり、とくに「公」に向かう「大欲」を収めるために正直さが重要と考えられる。モデルではダイヤの上から右、四端の心、惻隠から羞悪にその「場」がある。

5. 純潔さ ― 10. 独居

(purityーcelibacy)

純潔は、「不純」や「不潔」を越えたところに真の純潔があることを意味する。そこでは自立性を必要とし、自ら戒める「独居」の精神性と関与が深い。モデルではダイヤの右から下、四端の心、羞悪から是非にその「場」がある。

この「場」をモデルに図示したものを下に示す。

以上、今回は「徳目」の導入部分として、『性徳』と『功徳』そして、全体の『美徳』にまつわるお話をした。

次回は、今回の「徳目」の具体的な使途について、エピソード6『愛の心象』として、「善悪」を考えるきっかけ、考え方の癖である「マインドセット」を導き出し、否定的な心象から肯定的な受容を生み出すきっかけになる要因を見出だしていく。

※このマガジン『愛の美学』に連載されている他の記事はこちらから

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。