ニュートンとゲーテ「性格」と「強み」⑳(2654文字)

マガジン『響』「こころ音の郷」は、こころをどう捉えるか、水面に映る空の色と水の色のような、心に映る感情の故郷を探ります。

キャラクターストレングス(CS)を

構成する下位項目

今回は、これら色格を構成するキャラクターストレングス(CS)の性格を決定する下位項目(指向性)について、順次解説をしていく。項目だけであれば、以下の書籍でも確認することができる。

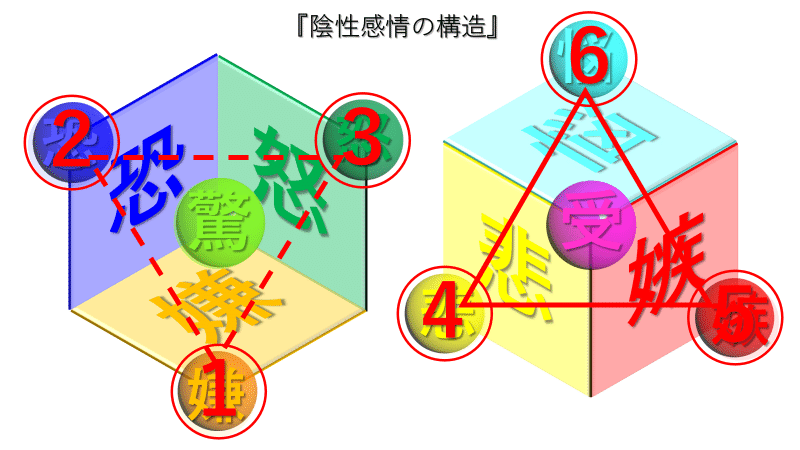

このマガジンで以前から解説している下図のような、社会環境的要因、人間の感情要因、東洋医学の「流注」(氣の流れ)、チャクラなど、様々な側面からイメージしたモデルは、一種独特といえるだろう。

単なる項目の羅列よりも、立体的にこれらがどのような仕組みになっているか、その「場」に一体どのような意味があるのか、これら項目がどのように関連しているのかを示唆する立体モデルは、世界中どこを探しても見当たらない。

以前引き合いに出した「プルチックの感情の輪」であるが、これは感情を色のスペクトルに該当するよう配置しているが、色味を単なる感情に当てはめて分類すると、色の特性をうまく表現できないと考えている。

また、単純に分かることだが、プルチックが示す上図は、中央の「恍惚」と「敬愛」が陽性感情であると仮定すると、その他は陰性感情となり、それらが色味全体の3/4を占める。感情を単なる色味の羅列に置き換えてしまうと、色味そのものの解釈も固定し、色の持つ独特な多様性や関連性が連想し難くなる。

この点、多少の色味に違いはあるにしても、「立体モデル©」の解釈は、一つひとつの「場」を想像しながら理解することができるモデルになっている。

今回は、具体的な「場」における決定要因に触れていくことにする。

1)キャラクターストレングス(CS)下位項目

上の表は、それぞれの強みの下位項目が示されている。

この表も暗黙の了解でその位置が決まってはいるが、位置決定については、直観に頼らざるを得なかった部分もある。

当然のことながら、このような配置は、それぞれの強みが、より成長することを前提に成熟しやすい「場」の適正環境をイメージしている。

そうできる理由の一つは、マガジン「品の正体」第十講「品の構造」(新国家の品位の図)でも触れたように、情動や情緒に対し私たちが行う処理は一定のプロセスがあり、一つの情動にどう対処するか流れがイメージできるからだ。その理解の根底には、ケン・ウィルバーの4象限の基本構造があり、さらに東洋医学の流注(氣の流れ)や五常(感情理解)の智慧が組み合わされている。

上記の表は、マッピングの図を見ても明らかなように、まず上部と下部で、個々人と集団に分けられ、その二つは大きく振る舞いが異なる。だが、一連の項目のような半ば完成された性格傾向においては、環境要因が強みにどのような影響を及ぼすかははっきりし難くなる。

2)「勇気」と「超越性」の対比

だが、これらの性格が発現する原初を考えた場合、その違いが最も大きく分かれる項目は、おそらく「超越性」と「勇気」の二つだろう。

「勇気」は、下部から湧き上がるような活力の印象によりこの「場」を想定した。これは、たとえば「感化」という言葉があるように、「勇気」は周囲の取り巻きによっても変化し得ると推測され、ヒーローに直接会うような経験により、自意識が目覚めることがある。

またここは、「社」という家族的な身内の感情や文化を示す「場」でもあるのだ。そしてこの感情は、中心の驚きからの「イヤ!」という原初の感情表出の「場」でもある。

「イヤ!」は陰性感情の原初であり、底辺の「①嫌悪」から「②恐怖」「③憤怒」へ、さらに高次の陰性感情に移り「④悲哀」「⑤嫉妬」から「⑥苦悩」への流れがあった。

これらのことを考え合わせると、「イヤ!」は、一歩前へ自分を踏み出すための「活力」や「不快」な状況を打破する感情の台座にもなっている。つまりここは、「イヤ!」という「勇気」が必要な「場」でもあり、アドラー心理学の「嫌われる勇気」や「NOと言える日本」などの姿勢が参考になるだろう。

一方で「超越性」はより個人の資質に根差している。それこそ「天」とのつながりを想定し、実際に、そのような印象で「超越性」は下位項目の単なる「感謝」や「希望」「ユーモア」などでは表現できない「異質性」を併せ持つ。いわば「独白的」で「自立的」であり、慣れない、群れない、頼らない、そんな他人を寄せ付けない「独自性」を併せ持っている。

つまり、これは、個人の素質でもあるのだ。

陰性感情では、「イヤ!」から高次の陰性感情の最終段階に現れる「悩」がこの「場」にある。様々な「悩み」に対し、どのようなアプローチをするかはもちろん個人差がある。しかし「超越性」の高さは、そこにある下位項目にも示されたように、「感謝」「ユーモア」「希望」などのエッセンスによって、「悩み」解消のための強みとして現れていると考えられないだろうか。

上図は、「嫌」と「嫉」の部分の色味の調整を示している。

若干の色味の違いがあるが、ゲーテの色彩環と現代の色相環の整合性を取るために行った対応である。「驚」と「受」の関係性は、順応的な感覚からすると、明順応と暗順応の二つがあるが、明るいものを見た後に中央部分に「黄緑」が見え、暗い部分に順応していくことにより「赤紫」が見えてくる生態反応から、現段階では、図のように、減色法▽の明順応と加色法▲の暗順応という対比を考えている。

そうすると、「驚愕」は光で「受容」がスクリーンに光を感受する側として理解できる。

三原色の色味の兼ね合いにおいては、基本的に減色法▽と加色法▲の見立てが活かせるかどうかである。これら特徴的な二つの性格傾向からすると、減色法▽は他者側のチカラ、加色法▲は自己側のチカラを映し出すと推測している。

ここのコメントを目にしてくれてるってことは最後まで読んで頂いたってことですよね、きっと。 とっても嬉しいし ありがたいことです!マガジン内のコンテンツに興味のある方はフォローもよろしくお願いします。