#2 Media Studies)オンラインで展覧会に行くと全く面白くない問題

特にメディアアートの話。

最近の展示はオンラインが多い。授業でオンラインで展示会を開催予定だ。そのためにつくる作品を考えながら,いろんな展示をオンラインで見ている。面白くない。作品の原理的な面白さ,味わい深さが伝わってこない。

求められるポストインターネットの展示会

単にインタラクティブな作品が体験できなくなったね,の問題でもない気がする。作品鑑賞の基盤がオフラインとオンラインとで違うんだ。

ただこれは逆にチャンスなんだ,受け手の環境が絞られている絶好の機会,とテンションが上がってきてもいる。今まで作品が想定する鑑賞者は人体だったけど,人の身体は複雑極まりなかった。

しかし今はデバイス越しに黙ってじっとして見て聞いている。受け手が不自由ということが,作品が受け手に伝える不自由さに直結しているという構造。これが逆にだからこそ,作り手の組み立てる受け手のペルソナを具体化する。

つまり鑑賞者が「会場へやってくる身体」から「インターネットにアクセスする身体」へと変容している。

オンライン展示の良さは何?

オンラインで見ていたいものを考える。ぬくぬくしていながら見たいもの。危険なもの,きったないもの,血がビュー。チェルノブイリとか溶鉱炉とかはオンラインがいい。

救急の場面に立ち会うのはまた違ったオンラインの良さがある。オフラインにその場にいたら現場の人のじゃまになる。でもカメラひとつならいても大丈夫。行くと迷惑なところにカメラ一つお邪魔するのだったら「現場は」許す。

ティッシュを画面に張って,無限の解像度のスマホ,とかこういうことでもなさそうだ。つまりメディアコンシャスな表現であることが伝わればいいということではなく,それがいかに味わい深いかがオンラインだとわからないという,見せ方の問題なんだろう。

画面を越えて伝えようとする手法として身体を使ったパフォーマンスがある。ステラークのパフォーマンスが印象的だ。

このような画面を超越する発想は舞踊に始まり歴史に事欠かない。ではこれとは反対の,鑑賞者から隔絶され,外在しているオンライン作品ならではの見せ方はあるだろうか。むしろこっちがオンライン展示において求められているように思う。結局受け手としての人間の適応の方が早く馴染むことが,例えば技術の世界では少なくない。結局僕らの多くは目が悪くなれば視力矯正の努力の成果より先にメガネやコンタクトレンズに慣れる。

隔絶といえば,吐いた唾は汚い。切った爪に火をともすとよく燃える。油っぽく燃える。自分じゃないかのような驚きがある。

作った電子回路に電流流しすぎたら銅線に沿ってばちぱちとスパーク!これが自分の身体だったらひとたまりもなかった。隔絶された物体だから,いくらでもリスクをとらせてどうなるか実験できる。

このように,外在するものを分解したり暴いたりと,そのものに内在するものをさらに外在化させられる。そして鑑賞する私たち。

この「もの扱い」するかんじ,これがオンライン展示ならではかもしれない。と,書いていて思ったが,これも身体を想起している点で画面を超越する表現になっているなあ。

自分に内在するものとは違う新鮮さがある。分かり合えない,繋がっていないながらも悪くない,と感じられるような,破られない境界に体験価値を見出すことが求められる。多様性の良さ,共生の良さというには暴力的で受け入れ難いかもしれないが。

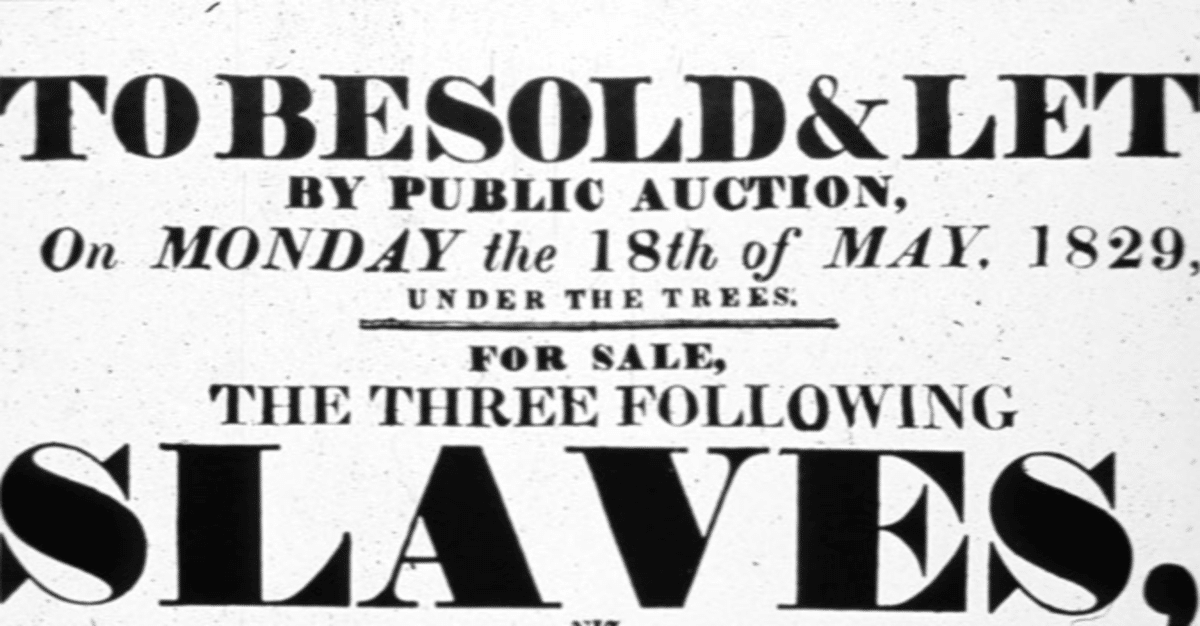

それを探すため最後に,人がもののように扱われる現場も覗いてみたい。奴隷社会だ。当時の人々は奴隷をどう認識していたのだろうか。「私たち」と「奴隷」とを同じとみなしていないと思われるが,そのような破られない境界にどんな体験価値があるだろうか。

↑「奴隷のいるオダリスク」- シャルル・マルコット

↑「奴隷市場」- ジャン=レオン・ジェローム

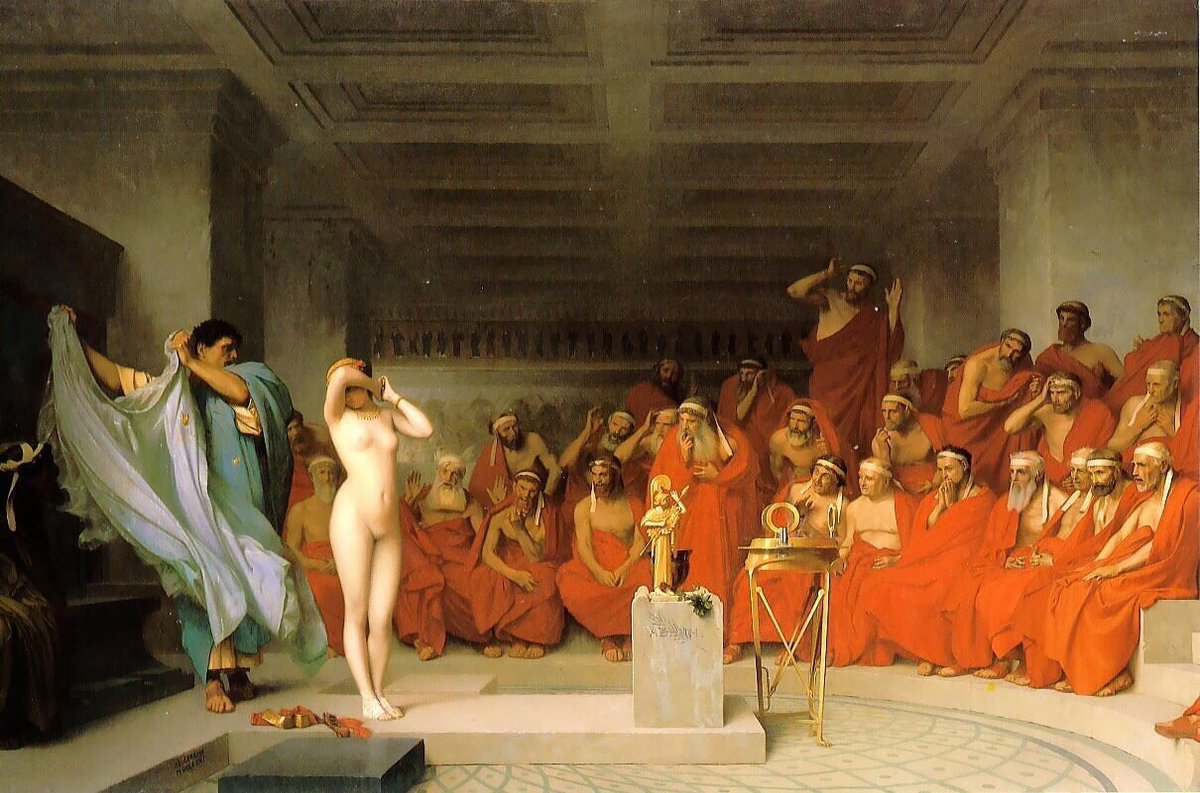

↑「アレオパゴス会議でのフリュネー」- ジャン=レオン・ジェローム

↑「奴隷市場」 - ギュスターヴ・ブーランジェ

↑奴隷貿易

↑「Family dining」- Jean-Baptiste Debret

↑Johann Moritz Rugendas in Brazil

↑奴隷販売の広告(1829年)

感じるところのあるような。みる限り,ロボットや家電などに抱く認識と同じのようだ。

我々が家電やペッパーくんや掃除ロボットに対する認識と19世紀の人々の奴隷に対する認識は同じということになる。大切にしつつも根本的には使用するモノだという認識。時に思い通りに動かなくて苛立って雑に扱ったりもする。割と高いから使えるように最低限の維持管理をする。最悪壊れたらまた新しいのに新調すればいいという,損得の問題。

つまりは便利という体験価値がある。それは生活における実用的な側面に限らず,エンタメや愛玩,慰めなど精神的な側面まで幅広い。

便利なオンライン展示

は,どんなだろうか。ディスプレイやスピーカの遍在する現代日本ではあながち筋が悪いとは言い切れなさそうだ。

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?