水分補給:気候危機を自分事化する格好の切り口

あれこれ言われながら、批判を浴びながらも東京オリンピックが開幕した。今回はCOVID-19対策の課題や組織委員会のガバナンスといった競技以外の部分が「注目」を集めているが、まずは出場を叶えた選手が安全に自分のパフォーマンスを発揮できることを祈念したい。

本来焦点が当たるべきだが今回忘れられがちな課題は、暑さ対策である。その背景として、昨今の地球温暖化、気候危機があるのは言うまでもない。選手・コーチ・スタッフのほか、本来はいたはずの観客に対する暑さ対策もあったはずだ。その対策として重要なもののひとつが「水分補給」だが、これは難しく繊細なものだ。

1.気候危機の深刻化

気候危機の深刻化は依然として続いている。2015年採択されたパリ協定では、「世界の平均気温上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をする」ことを目標としている。つまり、パリ協定が仮に今後遵守されたとしても、地球温暖化は避けることができない。地球の平均気温は上昇を続ける一方で、気候の振れ幅は年々大きくなり、高緯度地域での猛暑や過去に例の見ない寒波も多く発生するようになった。

ロシアのシベリア地域、北極圏内にあるベルホヤンスクでは、2020年6月に北極圏内での最高気温である38℃を記録した。ここでは、2021年冬は氷点下40℃を下回る例年より厳しい寒波が続き、氷点下58℃を記録した日もある。カリフォルニアではここ数年生活に影響するレベルにまで森林火災が深刻化し、2020年9月にはロサンゼルスで49℃を記録するようになった。2021年6月には、カナダ・ブリティッシュコロンビア州リットンで49.5℃を記録、山火事が発生し町のほとんどが消失する事態まで起きた。

日本でも近年は猛暑の影響が大きくなっている。2021年は特に深刻で、7月23日発表の気象庁の見通しによれば、7月24日以降1か月間の平均気温が平年より高い確率は全国のほとんどで50%以上となっており、日本海側や北日本を中心に60~70%のエリアも広がっている。

2.水分補給の重要性

こうした気候変動から人々を守る手段として重要性が増しているのが、水分補給である。サッカーワールドカップやJリーグの試合、夏の全国高校野球などでも、水分補給タイムが設けられるようになったのがその例だ。基本的な暑さ対策の1つとして各方面で強調されるともに、寒さや標高の高い箇所への順応に際しても重要な手段となる。さらに、学習や運動のパフォーマンス向上、デトックス、免疫力の向上、美肌、故障防止にも大きな効果をもたらし、平常時でも怠ることはできない。この水分補給に関する身体への影響として、例えば以下のものがあげられる。

・体重の2%の水分減少(1%とする研究もあり)で心身のパフォーマンスへの影響が現れ出す

・体重の5%の水分減少で30%パフォーマンス低下

・運動中の計画的給水がパフォーマンスを上げる

・知的作業にも有効で、作業前の500ml給水で14%反応時間短縮

3.困難な水分補給の課題

しかし、この水分補給は、簡単そうで実は難しい。特にアスリートや学校の運動部の生徒、暑熱環境で働くエッセンシャルワーカーの場合だとそうである。活動水分補給の困難さは、環境、体調、装備品で大きく変化する上に、特に厳しい環境下では水とそれ以外の間のバランスが困難になることである。結果、必要な量や種類が大きく変化し、組織にとっては水分の調達や予算、自治体レベルでは水需給までに影響を及ぼす。

1)必要な水分補給は条件により変化する

水分補給の量や内容は、周辺環境(気温、湿度、標高など)・体調・着衣や装着物(PPEなど)・活動内容により変わり、条件が厳しくなるとバランスも要求される。

以下の図に示す様々な環境下のユーザーに応じて、必要な水分補給の内容は異なるとともに、医療従事者のように、人によってはこの水分補給の制約を受けるのだ。そして、2020年以降は、COVID-19の流行やその対策としてのフェイスマスクやフェイスシールドの着用も、水分補給を複雑にしている。

ここ2年は、マスク着用時の熱中症への注意喚起が多く行われるようになった。芝生の上とアスファルトの上では暑さの感覚が違う。そして、建設労働者のように、安全上の理由で真夏の中でも長袖を着用しないといけない人もいる。そして、寒冷環境下でも、水分補給の必要性は減るどころか逆に高まる。暑くも寒くもない適温の環境下だからといって水分補給を軽視することはできない。

環境に関していえば、環境省「熱中症予防サイト」の中で、「通常の暑さ指数(※1)」とともに、様々なシーンでの「生活の中での暑さ指数(※1)」を発表している。そして、下記のように2種類の数字が大きく異なる場合もある。両者の幅は、実は時間帯によって細かく変わっている。

▼環境省「熱中症予防サイト」の表示例

【※1:暑さ指数に関して】

湿度、日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境、気温を考慮に入れた暑さの指標値でWBGTとも呼ばれる。詳細は下記環境省サイトを参照。

https://www.wbgt.env.go.jp/wbgt.php

そして、芝生の上、5mの通風、日陰、地上から1.5mなどの比較的良好な条件で測定した暑さ指数が「通常の暑さ指数」である。気象庁の観測値は原則この条件に基づく。「生活の場の暑さ指数」を含めた詳細は下記環境省サイトを参照。

https://www.wbgt.env.go.jp/lifewbgt.php

2021年7月からは、環境省サイトで、東京オリンピック・パラリンピック会場の暑さ指数の実績値や予測値が表示されている。この特徴の1つが、数値が異なる5つの条件(草地(日向/日陰)、コンクリート(日向/日陰)、子ども/車いす(日陰))で表示されていることである。7月20日時点のオリンピックスタジアム(国立競技場)の実績値を下表に整理したが、この表からは、草地上では日陰の暑さ指数は日向より最大で3.5℃低いこと、日中の時点では、日向では草地上の暑さ指数が、日陰ではコンクリート上の暑さ指数がそれぞれ若干高くなっていることがわかる。

▼オリンピックスタジアム(国立競技場)の暑さ指数の場所別推移(2021年7月20日、環境省「東京2020オリンピック・パラリンピック熱中症予防情報」サイトより作成)

【数字の単位:℃ 赤:危険 橙:厳重警戒 黄:警戒 水:注意】

このような場所による暑さ指数の違いが、必要な水分量や合わせて補給すべきミネラル(塩分等)の量に影響するわけだ。

厚生労働省「職場のあんぜんサイト」では、身体作業強度に応じた暑さ指数(WBGT)の基準値(作業強度の軽減、冷房やスポーツドリンク等の併用が求められる基準値)や衣類の組み合わせによるWBGTの補正値を記載している。例えば、二層の布(織物)製服を着用する場合は3℃、ポリオレフィン布製つなぎ服の場合は1℃、暑さ指数(WBGT)に補正するものとされている。

https://anzeninfo.mhlw.go.jp/yougo/yougo89_1.html

このような場所や着衣物による暑さ指数の違いや作業強度が、必要な水分量や合わせて補給すべきミネラル(塩分等)の量に影響するわけだ。マスク着用など、上記以外にも影響しえる条件は幅広い。

一般には暑さだけが水分補給に影響すると考えられがちだが、実は寒さ、標高も影響する。寒さの場合、空気の乾燥、着衣量の増加のほか、利尿作用により水分補給を抑制することも脱水のリスクを増す。Borden Instituteなどの研究(※2)によれば、通常2~4ℓ/日水分補給する兵士が極地で活動する場合には、7.6ℓ/日の水分補給が望まれるというデータもある。

【※2】Scott J. Montain, PhD, and Matthew Ely, MS “Water Requirements and Soldier”, Borden Institute

2)水分補給のバランスは難しい

特に厳しい環境下、活動量が多い場合は、複数の飲料のバランスをとることが非常に難しいのが水分補給の特色である。

身体への水分の吸収を早めることを目的に数々のスポーツドリンク・経口補水液が開発されてきた。近年では、活動パフォーマンスの向上を視野に入れてエナジードリンク・ CBD ウォーターも開発され、普及している。しかし、糖分・塩分が多いこれらの飲料過度に依存すると高血糖や高血圧を招き、歯の劣化にもつながる。真水だけを大量に飲むと、今度は低ナトリウム血症(水中毒)の発症を招き、逆に脱水につながる危険もある。真水とスポーツドリンク等とのバランスが欠かせない一方で、そのバランスは上記の各条件の中で変化する。

一定量の塩分や糖分を含むスポーツドリンクや経口補水液は、疲労回復や脱水からの回復を早める点では有効なイノベーションである。建設企業の中には、熱中症対策として500mlのスポーツドリンクを50円で販売する自販機を設置しているところもある。これだけ見ると、「スポーツドリンクさえ使えば」熱中症に打ち勝てると取られるかもしれない。

しかし、スポーツドリンクの問題の1つは、砂糖・糖分が多いことである。下記の表では「炭水化物」となっているのが、砂糖・糖分に相当する部分である。例えば、ポカリスエット500ml中に含まれる砂糖は31gと、3gスティック・シュガー10本分を超える量となり、体重60㎏以下の人にとってはこれだけで1日の摂取上限量をオーバーする。この点、上記建設会社の対策は「危険なソリューション」と言わざるを得ない。

▼経口補水液・スポーツドリンクの成分比較

(出典:https://kanri.nkdesk.com/otc/os1.php)

このため、子どもや短時間(1時間未満)の運動の場合は、スポーツドリンクの飲用はあまり推奨されていない。また、スポーツの現場では、スポーツドリンクは濃度が高すぎて飲みにくいため、あえて薄めて飲むことも多いらしい。

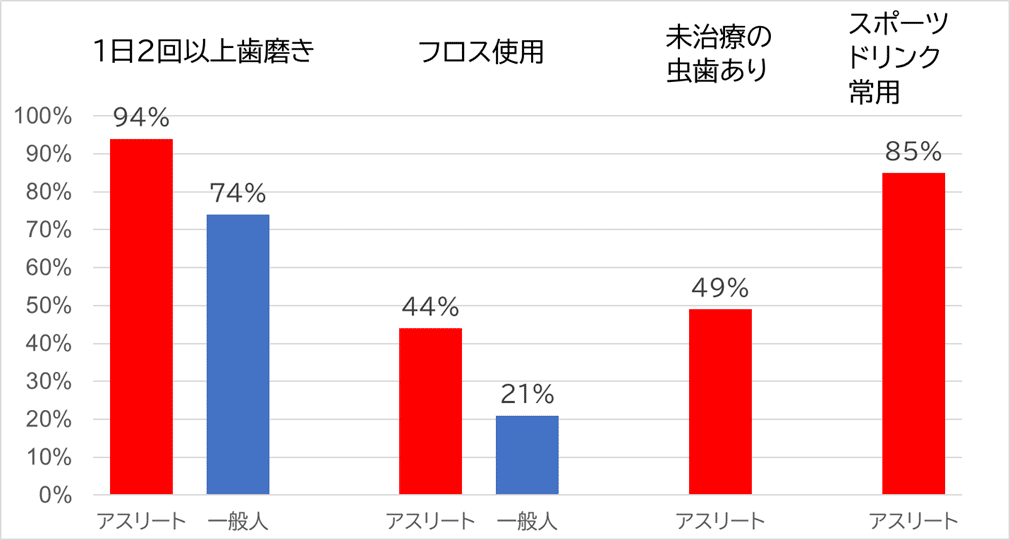

スポーツドリンクへの依存の弊害の例がアスリートを対象とした調査に見られる。ロンドン大学イーストマン歯科研究所によるロンドンオリンピック出場選手を対象とした調査では、一般人に比べ歯の健康に気を使っているはずのアスリートの約5割が未治療の虫歯を抱え、一般人(日本人の大人の場合、約3割(※3))よりも割合が高くなっている。その理由として、アスリートの85%がスポーツドリンクを常用していることが挙げられる。

▲スポーツドリンクの歯へのリスク:歯に気を遣うアスリートが‥

(資料:ロンドン大学イーストマン歯科研究所「Elite athletes have poor oral health despite brushing twice daily August 23, 2019」)

https://www.sciencedaily.com/releases/2019/08/190823080012.htm

この調査では、歯の状態に苦しむアスリートの割合は以下の通りになっている。

・酸食症:45% ・歯肉炎:76% ・歯周炎:15%

・歯の状態が日常生活に影響:28%

・歯の状態がパフォーマンスやトレーニングに影響:18%

【※3】「虫歯がある」大人は約3割…永久歯の虫歯の実情をさぐる

https://news.yahoo.co.jp/byline/fuwaraizo/20170612-00071970

しかし、暑く活動が多い時に虫歯を避けてミネラルウォーターばかり引用するのも危険だ。1時間あたりに許容される水分補給量は暑熱時で多く見積もってもせいぜい1ℓ弱で、これを上回るペースの水分摂取は身体が追いつかず危険である。真水の飲み過ぎにより、頭痛、嘔吐、脳浮腫に加え、血液中のナトリウム濃度が低下して逆に脱水を招く「低ナトリウム血症」のリスクが生じる。マラソン完走者で12~13%、トライアスロン完走者の約20%が低ナトリウム血症であるといわれるほか、フランクフルトトライアスロン(2015年)、ロンドンマラソン(2007年)では水分の過剰摂取に起因する低ナトリウム血症での死亡例もある。また、2014年には、アメリカの高校生アメフト選手2人が低ナトリウム血症で死亡したが、その中には、「水分不足で倒れている」と勘違いされてさらに過度の水分を摂取され、結果低ナトリウム血症が悪化して死に至った例もある。

このように、水分量と複数の飲料のバランスは非常に繊細で難しく、バランスが崩れると低ナトリウム血症ないしは歯の疾患・高血糖のリスクも生じる。

なお、日本の親御さんの場合は、水分補給のためお茶を持参させる例が多いが、お茶は利尿作用があり脱水を進めるため勧められないという意見もスポーツ界の現場では強い。そして、水かスポーツドリンクかお茶かといった飲料のバランスの問題は、人によって意見が分かれ、セミナー等では意見の対立すら見られる領域だ。

3)水分需要の変化は大きい

活動量や気温に応じて水分補給の内容や量を変える必要性が出てくるが、これを1人あたり、あるいは1組織あたりに置き換えると、その変化は明らかになる。

Borden Instituteなどの研究によれば、兵士が1日あたり必要とする水分補給の量は、気温・環境や活動量に応じて、2ℓから12ℓ超まで大きく変化する。グラフに表示した例は以下のとおりである。

▲兵士の1日当たり必要水分量の変化-運動量と暑さ指数(WBGT)に応じて

(Scott J. Montain, PhD, and Matthew Ely, MS “Water Requirements and Soldier”, Borden Institute, P21)

また、兵士が1日あたり必要とするナトリウム(Sodium)の量も大きく変化する。ただし、下記出典では、ナトリウムは食事で補える領域が大きいとのことであった。

▲兵士の1日当たり必要なナトリウム量の変化-運動量と暑さ指数(WBGT)に応じて

(Scott J. Montain, PhD, and Matthew Ely, MS “Water Requirements and Soldier”, Borden Institute, P41)

こうした量の変化は、個人あたりでなく組織単位で考えるとより大きくなる。例えば、30人のスポーツチームがあって、そのチームの練習による1人当り水分量が1回あたり1ℓ~3リットルとすると、総需要は30ℓ~90ℓと、水の調達コストやロジスティクスに大きく影響する。企業や組織内にウォーターサーバーがあるとすると、その中の入れなければいけない水の量が温度や行動で変わることとなり、ロジスティクスは大変だ。同じことは運動部のマネージャーにも当てはまる。

さらに、海外では、タイのように、企業に対し従業員の水分補給に必要な給水を義務付けている国もある。そうしたところの企業ではより負担感が多い。

そういえば、茨城県鹿嶋市で、東京オリンピックの学校観戦の際に、観戦する学童は水分補給のボトルなどとしてコカ・コーラ社の製品をできるだけ持ち込むよう通知した文書が話題となった。私は、学童の必要な水分補給は、コカ・コーラ社が負担・提供すべきと考えるが、この場合、同社が用意しなければならない水の量は天気によって大きく変わり、ロジスティクスに影響してくるはずだ。

この問題を深めると、自治体レベルの水の需給の問題に行き着くかもしれない。世界には、アメリカ・カリフォルニア州をはじめ、慢性化した干ばつにより水の需給がひっ迫している地域も多い。

4.水分補給は気候危機を自分事化する格好の切り口

水分補給の難しさをまとめると、「条件による細かな変化」「困難なバランス」「需要変動の大きさ」の3点になる。そして、これらは、個人の健康状態に加え組織・チームの飲料のロジスティクスや自治体の水資源管理にも影響する。さらにその背景にあるのは気象条件である。

ここで忘れてはならないのが、我々の水分補給も気象条件と密接な関係にあることだ。地球温暖化が進行し気候がより不安定になると、寒冷対策も含めた水分補給はますます難しくなるばかりか、自治体や国家のレベルで水需給がさらにひっ迫する。

当面の健康対策として、まず我々ができることは、気象条件その他の諸条件に応じた科学的な「水分補給のマネジメント」だ。その科学的な手法の確立が必要である。その一方で、我々の体や健康が地球環境と密接に関係し、地球環境が損なわれれば我々の健康の危機に直結することを忘れてはならない。この点、「水分補給」は、我々にとって、健康の視点から気候危機を「自分事化」する格好の切り口と言える。

「水分補給」と地球環境対策を連携させたアプローチのオピニオンリーダーはどこが担うべきか…私は、スポーツ界の役割が大きいと思う。周辺へのインフルエンスが大きいし、気候危機のパフォーマンスへの影響と水分補給の効果を「最も自分事としやすい」ユーザーだからである。本来は、東京オリンピックが、その対策のモデル空間となるべきだったのだが…一方、日本には、まだ「夏の全国高校野球」というモデルとなるべき大会、「甲子園」というモデルとなるべき場所がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?