人生が変わる時間の捉え方。

アメリカの図書館でたまたま見つけた本が面白かったのでシェアしたいと思います。

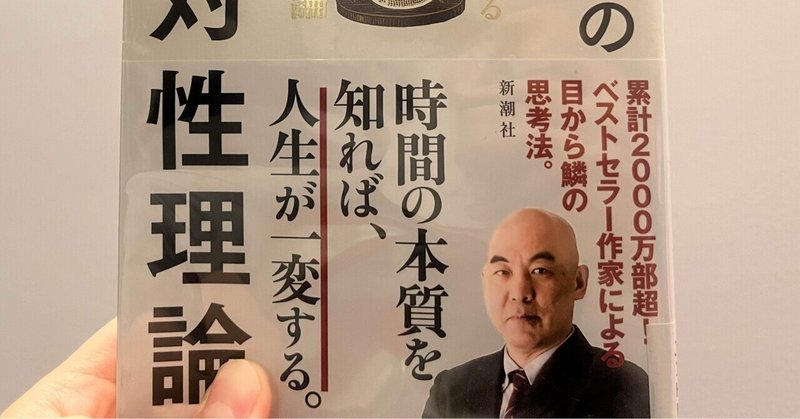

百田尚樹さんの『新・相対性理論 人生を変える時間論』という本です。

みなさんはこの本を読む前に、アインシュタインの相対性理論について少し知識があるとこの本をより面白く読むことができると思います。ちなみに私はこの本を読んだ後に本来の相対性理論についてYouTubeの動画を見て勉強し、もう一度この本を読みました。もう一度読んでみると、なぜ百田さんが時間という視点から人生や人間のあらゆる営みについて考えているのか、時間の本質についてアインシュタインの相対性理論をもとに熟読することができ面白かったです。

相対性理論とは…

光の速さは一定であるとし、時空間は歪むものととらえる理論。

E=mc2(エネルギー=質量×光の速さの二乗)があり、簡単に言うとエネルギーと質量が変換可能であることを示す

新・相対性理論とは

百田さんが唱える新・相対性理論とは

「時間の概念を変えること」で「長生き」が可能だ

ということ。ここでいう長生きとは100歳まで生きるということではなく、充実した時間をいかに多く過ごすかということ。ものすごく面白い考え方ですよね。このことに気づいた百田さんは65歳。その百田さんの気づきを本を通して20代の私が今、時間の大切さについて気づけたことは本当に良かったです。

では、特に印象的だった部分を紹介します。

ただ長生きをすればいいだけじゃない

「物理的な時間を長く生きても

長生きにはならない」

例えば、囚人が牢獄で10年過ごした場合のこの時間は家族や恋人と楽しく過ごせず旅行にも行けず、何もしない10年です。10年という長さは物理的に変わっていなくても、囚人の人生から考えると「時間が減った」と考えることができます。

「充実した時間が少なければ寿命が短い(時間が減る)」ということは、「充実した時間が多ければ寿命が長い(時間が増える)」

充実した時間が多ければ、私たちは時間が長く感じるもので、それは長生きと同じことだと言っています。

この考えを知った時、延命治療をして物理的に長生きをする日本の高齢者たちのことをふと思い出しました。私が看護師として病院で働いていた時に思っていたことは、「長生きって本当に良いことなのか?」ということです。

総合病院で働いていた私は、何人もの高齢者の看取りを経験しました。胃がん、肝臓がん、大腸がん、肺がん、老衰など死因はさまざまでした。その中でも後期高齢者の延命治療の多くは本人の意思ではなく家族の希望でした。病院のベッドで寝たきり、意思疎通困難、自分でご飯を食べたりや排泄もできない。そんな高齢者が延命治療で90歳、100歳まで生きているのがこの国の現実です。食べたりおしゃべりして充実した時間が過ごせている100歳なら長生きはとても良いとは思いますが、日本の現医療は過剰な延命治療だと思っています。彼らをみて思うのは、物理的に長生きをしたからといって本当に幸せとは限らないということ。

時間は有限です。老化とともに体力も衰えていきます。いかに今この瞬間の時間を充実して過ごすかが大切だということを身に沁みて実感しました。

時間の長さは心で決まる

楽しい時間があっという間に過ぎたりするのは、時間の濃淡があるからだそうです。

人間の行動や心理は、実はすべて「時間」が基準になっている

本著で小学生の4年間と大人の4年間はなぜ時間の長さの感覚が違うのかという問いに対して、時間の濃淡によるもの、「過去の時間」の体験は、「感動と記憶」であると百田さんは仮説しています。人生の中で喜怒哀楽のある出来事が多いと、後で振り返った時に、人生が長く感じる、この「時間の濃淡」に差があるため子ども時代と大人では時間の感覚が違うようです。

たしかに、私の人生の中で、総合病院で働いていた3年間は仕事ばかりしてあっという間に時間が過ぎましたが、退職してフリーランス的な働き方になり、いろんな活動をしているこの2年間は非常に時間が濃く感じます。

現代人は時間に支配されている

現代に生きる私たちはそのことに気づきません。というのは「物理的時間」に支配されているからです。私たちはものごころついたころから時間によって生活のすべてが決められています。

私たちは生まれた時から時間が絶対的なものと思い込んでいます。私は中学生の現代文の教科書で読んだ「シンデレラの時間」という話をふと思い出しました。内容はうろ覚えですが、なぜシンデレラが0時を知ることができたのか、機械時計が出現した歴史から読み解き、人々の暮らしの中に機械時計が出現し人間が時間に支配されて生きるようになった社会背景を考察していました。機械時計が発明される前は、人々の時間は時間に縛られることなく、もっとゆとりのある生活だったのかもしれません。

「言葉や文字」が「時間」を打ち破った

言葉や文字の発明により、人類は経験や知識を後世に伝えることができるようになり、人類は限られた人生という時間の壁を打ち破ったといっています。

本来、個としてはわずかな数十年の時間しか与えられてなかった人類か、有限の時間の壁を越えて、多くの知識を数万年の壮大なバトンリレーで伝えることに成功したのです。

しかし、人類は言葉や文字から過去の戦争の愚かさを知っているにもかかわらず、人類は「戦争」という過ちを繰り返しています。そのことに対し、戦争が終わらないのは「他人のものを奪いたい」「増悪する相手を殺したい」という人間の欲望を制御できないから。これは時間による「復讐」だと百田さんは言います。面白い発想ですね。

恋愛が冷めるのは「時間の共有」が減るから

誰かと一緒に何かをして、時間を共有することで、楽しみが増して、時間が濃くなります。

恋愛が冷めるのはその時間の共有が減るからだそうです。実際私はアメリカで生活していて、日本に住んでいる彼氏と遠距離恋愛中でしたが、お互いのコミュニケーションが少なくなっていき、恋愛に冷めました。まさしく、時間の共有が減ったからだと思います。異国での遠距離恋愛で恋愛に冷めてからの修復は難しく、結局別れました。

人間は時間によって人生が支配されている反面、充実した人生を送れば心理的に時間は伸びるという思考は本当に面白いです。ぜひ読んでみてください!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?