柳宗悦の辛辣な「お叱り」と、事なかれ主義トート

先日、国立近代美術館で絶賛開催中である『民藝の100年』に行ってきたのだけれども、書きたいことがありすぎたので忘れないうちに書いておきたい。

1988年10月生まれの自分にとって、民藝活動の中心人物であった1889年3月生まれの柳宗悦はちょうど100学年違い……という雲の彼方の存在なのに、彼らの蒐集品や活動記録を鑑賞するのはまるで今日買ってきた雑誌を読むくらいに身近で素敵。故に展覧会を鑑賞するというよりも、本屋でずーーーっと雑誌の立ち読みをしているような感覚になって、結果4時間もへばり付いていた。

(再入場禁止ゆえ、途中トイレに出ることが許されないのが大問題。小洒落た来場者の多くは間違いなく、膀胱との闘いに挑んでおります!)

あぁ、この燭台が欲しいな……とか、この李朝膳は私の欲しいやつと少し形が違うな……とか、今日の自分の暮らしとそれは地続きにあって、すごく楽しいし、使える。

で、使えるからこそ、学び、移動し、蒐集し……という数奇人の憧れである彼らの人生に対して「どっからそんな金が?」という下衆で現実的な疑問が湧いてきてしまう。当時の民藝がいくら安価に手に入ったからといって、あれだけの数を広範囲で蒐集できる財力は普通じゃない。「民」とか言いつつ富豪やないか……とやっかんでいたのだけれど、どうやら彼らも資金繰りには苦労していたらしい。

たとえば1929年に、柳たちは東京帝室博物館(現在の東京国立博物館)にこんなプレゼンをしている。

(一)民藝品をまとめて一、二の室に陳列して頂きたいこと。

(その方が特色がはつきりすると考へられたから)

(二)出来たら陳列を私達と相談してやつて頂きたいこと。

(吾々の経験と知識とが此の際役立つと考へたから)

(三)若し博物館で経費が出るなら、尚も続けて私達に買物をさせてほしいこと。

(なぜなら當時は比較的少ない金子でいゝ品が沢山集る見込が充分あったからである)

コレクションして欲しいし、展示も監修したいし、その上で蒐集のための予算も出して欲しい……というのは強気というか、厚かましいというか。ただこの申し出が断られたことで柳は「官」への恨みが募ったらしく、1958年には開館まもない国立近代美術館と、自らの民藝館を比較してこのようにディスっている。

第一に、近代美術館は官設であるが、民芸館は私設である。つまり「官」と「野」との違ひである。前者がよいのは、国家から貰ふ一定の予算があつて、安定した経済の上に築かれてゐることであり、在野の民芸館にはそんな安定した基礎はない。実際予算も建てられぬ始末で、同じ私設でも富豪による施設ではないから、その場その場の処理にまかせてある。

只、官立の場合は館員は月給で働く傾きがあるが、在野は仕事がしたくてする性質が濃い。だから官の役人だと、とかく事勿れ主義になるが、在野人はしたい事を真直ぐにする幸福がある。民芸館は極く小規模で、館員がいつも二、三名に過ぎぬ。それ以上は経済的に不可能なのである。その月給たるや、矛盾するほどに低い。(中略)

館員にも労働時間などはない。臨機応変で、時としては早朝から真夜中迄、ぶつ通しで働く。之も冷たい義務感からではない。内から喜んで働くので、労働争議など起こることがない。(後略)

とにかく金がない。金はないが志はある、という我が身の清貧さがしきりに強調されている。

さらに、柳宗悦の死後、息子である柳宗理が書いたエッセイを見ていると、柳家のとんでもなさが生々しく伝わってくる。(ここで出てくる「母」とは、宗悦の妻、そして「声楽の母」「声楽の神様」とも呼ばれた声楽家の柳兼子のことである)

哲学者としての父宗悦は、思索生活から来る頭の疲れからか、家庭では大変な気難し屋で、何かにつけて不機嫌になり、母に当り散らしていた。勿論母兼子は強い女だったから、時に父宗悦の爆発に対して抵抗し、大きな声で反撥した。かくして夫婦の喧嘩は猛烈になり、その頃近くに住んでいた志賀直哉も、バーナード・リーチも、その間に入って気を揉んでいたようである。

……と、ご近所に響き渡るほどの夫婦喧嘩を繰り返しながらも、料理上手で手先が器用な兼子は、客人にご馳走を振る舞い、家族の着物を修繕し、大変立派な家族の支えであったらしい。が、彼女が担っていたのは家事だけではなかった。息子のエッセイはこう続く。

結婚して間もなく、親族の事業の失敗が原因で、かつて金持ちであった柳の家は無一文になり、生活も苦しくなり、一家の生活費は殆ど兼子が背負うことになってしまった。結婚前には宗悦は、音楽の修業のために外国に行かねばならないと薦めていたが、結婚後はそんな余格は些かも兼子に訪れてはこなかった。そして初めて外国ドイツに行ったのは四〇歳近くになってからであった。それも半年余りで家庭のために帰らざるを得なかった。ピアノも長い間、がたがたのアプライトを使っており、やっとグランド・ピアノを手に入れたのは五〇歳を過ぎてからだと思う。

勉強家である夫宗悦の読書欲は相変わらずで、その購入費は生活費にまで食い込むようになっていた。又、京都へ移ってからの宗悦の民藝への情熱と蒐集は猛烈で、一家の支えは全く兼子の稼ぎ一つに掛かるようになっていた。

日本の朝鮮統治の際は、宗悦は身の危険を顧みず軍国主義に反対し、又、破壊されつつある朝鮮文化の擁護に文筆をもって立ち上がった。妻である兼子は夫の宗悦に従ってたびたび朝鮮を訪れ、夫の朝鮮のための運動に協力した。そして精力的に幾度となく音楽会をして、その稼ぎをすべて朝鮮のために捧げたのである。(後略)

か、兼子様………。不十分な環境下であっても歌で金を稼ぎ、日本の声楽界を切り拓き、三人の息子を立派に育て上げ、夫の運動に危険を顧みずフルコミットするというのは、なんたる功労!その人生を思うと涙が出てきてしまう。

さらに、東京が空襲に呑まれた戦時中。柳宗悦は、駒場にある民藝館を守るため兼子と赤子(戦地フィリピンに赴いていた柳宗理の息子)と共にみなが疎開する中でも東京に残り、そして兼子と共にバケツと箒を持って死物狂いに迫りくる火を打ち消したそうだ。

命を懸けてお守りする……だなんて使い古された台詞があるけれど、その言葉をモノ相手に全うする様は狂人のそれである。

金勘定が出来ず、妻に桁外れの負担をかけ、命までも懸けさせて守り抜いた民藝品と民藝館。あまりにもクレイジーすぎる。現代の倫理観で考えるのは不毛ではあるのだけれども、それにしてもやっぱり狂気だ。 いや、その狂気があったからこそ、私は今日も駒場に建つ民藝館に訪れて、文化的な一日を楽しむことが出来るのだけれど……。

しかし国立近代美術館での『民藝の100年』では、柳宗悦を中心とした偉大なボーイズクラブの歩みばかりが取り上げられているため、命をかけた功労者である妻の存在についてはほぼ触れられていない(民藝運動にまつわる人物相関図にも、息子である柳宗理のお名前はあれど兼子の名前は出てこない)。仮に自分がその妻の立場であったならば、化けて出たくなってしまう!

と、そんなことを言いたくなってしまう側面はあれど、展覧会自体は本当に大満足の充実っぷりだった。言わずもがな、柳は大量の文章を残し続けてきた。中心人物の柳を含め、その他様々あれだけ膨大な資料の中から、ピンポイントに重要な箇所を紡いで魅せる仕事は、本当にプロフェッショナルとしか言いようがない。

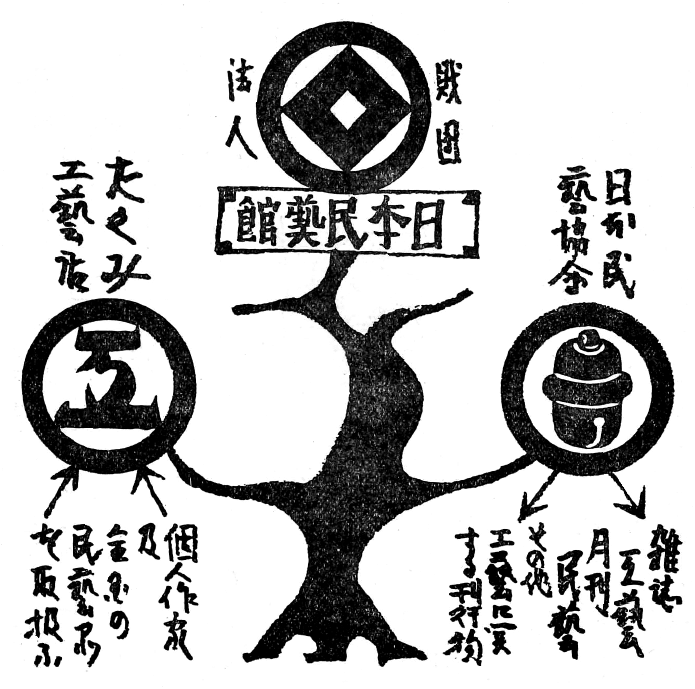

しかし私は、展覧会の最後に最大の楽しみを抱いていた。なんと言っても、今回の展覧会は「美術館」「出版」「流通」という民藝の樹の3枝に焦点を当てたもので、中でも「流通」はこれまで美術館がしっかり扱ってこなかった分野だからこそ、今回は注力しますよ! ……みたいなメッセージを見ていたからだ。

さらに、今回のミュージアムショップには日本各地からの民藝品が並ぶという情報もあったので、「はぁ、柳宗悦リスペクトのあまり散財してまう!」 だなんて脳天気な不安と共に、財布を握りしめてミュージアムショップに歩を進めた。駒場の民藝館では散財経験があるので尚のこと。

が、ミュージアムショップへ入ったその瞬間、私の期待は崩れ落ちた。だって入ってすぐに今度は「柳宗悦本人が化けて出るのではないか?」と思わされる光景が広がっていたのだ。

目を疑った。さっきまでさんざん、ボロ布へのこだわり、量産品に対する手仕事の価値、そして素晴らしい民藝品の数々を4時間も眺めたフィナーレとして、これはないだろう。これはないでしょう、国立近代美術館の人!

柳宗悦の厳しすぎる審美眼に感銘を受けた後に、誰がこのペラペラの量産トートバッグを買うというのか。いやもしかすると、各展覧会毎に必ずこのトートバッグを作る決まりなのだろうか? と思ってアーカイブを見たところ、やはりほぼ全ての展覧会にペラペラのそれが付いてくる。いやまぁ、画集を入れるオマケの袋としてそうしたものが存在するのはわからんくはない。けれども、今回は民藝の、つまり民衆のための日用品の美しさについて命を燃やし続けた男たちの展覧会なのである。 関係者は誰も「今回はちょっと…」と言い出さなかったのだろうか?

ここであらためて、柳宗悦による国立近代美術館の批判を再掲したい。

只、官立の場合は館員は月給で働く傾きがあるが、在野は仕事がしたくてする性質が濃い。だから官の役人だと、とかくこと事勿れ主義になるが、在野人はしたい事を真直ぐにする幸福がある。

事なかれ主義を辞書で引くと、そこには ”事を荒立てて波風が立つことのないよう穏便に取り計らおうとする人、とりわけ、そのために問題や面倒から目を背けるような消極的な姿勢をとる人を意味する” と書いてある。

今回の展覧会には、どう考えてもトートバッグは相応しくない。なのに「いつもどおり」のフォーマットを崩せる人が中にいなかったのだろうか。それはやはり、官の弱点であるのか。柳宗悦の国立近代美術館に対する批判が、今もなお通用してしまうではないか!

『民藝の100年』公式サイトには“本展は63年前、柳から投げかけられた辛辣な「お叱り」を今、どのように返球するのか、というチャレンジでもあります。”という文章が載っていたのだけれど、これでは返球どころかそのまま三振アウトの試合終了である。民藝の柱は、展示だけではなく流通にもあると、展覧会の概要で書いてあるのだし……。

ミュージアムショップにはほかにも、息子のデザインしたお玉やフライ返し、日本各地から集められた確かに素敵な民藝品も販売されていたけれど、トートバッグの衝撃によりその全てが霞んでしまった。画集だけは欲しかったのでそれだけレジに持っていった。画集を入れる袋としてあのトートバッグの要不要を問われたけれど、それは結構ですと大きな画集を小脇に抱え、国立近代美術館を後にした。

#民藝の100年 グッズ通販開始!

— 【公式】柳宗悦没後60年記念展「民藝の100年」@東京国立近代美術館 (@mingei100_2021) November 19, 2021

本展のメインビジュアル、羽広鉄瓶デザインの

・リサイクルコットンのバッグ

・ハンカチ

オンラインストアでは、2点セットを販売中🔗https://t.co/uDpNCuDzG0

バッグは小さくたためて持ち運びに便利です!

ハンカチはお弁当箱を包むなど、バンダナ的な使いかたも! pic.twitter.com/lfeVtt9pJy

そういえば先日、日本民藝館の現・館長である深澤直人さんとお料理の土井善晴さんのトークを聞いていたところ、最近は「ふつう」のレベルが下がっているよね、という話題が出ていた。

「ふつうに至らないものが多くなってきたんじゃないかと。ふつうに至らないというのは、モノが貧相になっただけじゃなくて、民族そのものが弱くなった。」……というようなお話があった。モノが貧相になることは、民族そのものが弱くなること。それを民藝の展覧会の最後で示されてしまう……というのは、なんとも皮肉が過ぎないだろうか。

……ということで、展覧会は2月13日まで。展覧会はとても面白く、4時間かけて見ることをお勧めします。そして霊感の強い方は是非とも、その場になにかが出ていないかを確かめてみて頂きたい。妻と孫の命を危険に晒してでも蒐集品を守ったような男なのだから、そこに出ても不思議はなかろう。

以下、『視点』購読者の方に向けた追記です!

無料で読める部分だけでもすごくよかったのだけど(いつもより熱量高めなのが、ご本人の関西弁で脳内再生される感…)、やっぱり購読しててよかった。有料部分、いい。

— ことふり🇺🇸 (@cotofuri) November 27, 2021

https://t.co/Jk1sgz719Z

ここから先は

新刊『小さな声の向こうに』を文藝春秋から4月9日に上梓します。noteには載せていない書き下ろしも沢山ありますので、ご興味があれば読んでいただけると、とても嬉しいです。