才能がなくてもアーティストとして上達するために

※今までの記事をわかりやすくまとめました。

私に美術の才能はありません。

私はハリウッド映画の特殊メイクの仕事がしたくて18歳でアメリカに渡り、19歳でハリウッドの特殊メイク工房でインターンとしてキャリアをスタートました。

そして「A.I.」「 パシフィック・リム」「マンオブスティール」「スパイダーマン」「パイレーツオブカリビアン」「Xメン」など

最近では「アバター2」や「マンダロリアン」など、今まで多くの大作映画の主役級のキャラクターのデザインや造形に数多く携わってきました。

そして現在主催している『彫刻セミナー』では今までに2000人近くの受講生を指導してきました。

参加者は美術にコンプレックスを持った素人から、ゲームや映画、デザイン業界で活躍するプロまで、年齢層も13歳から75歳までと、受講生の幅と職種は多岐に及んでいます。

その中でセミナーで私が一貫して主張しているのが、最初に書いた、私には美術の才能がないと言う事です。

多くの人が才能という言葉に翻弄されて人生を諦めてしまう。

それがどうにも勿体無く、その人たちに希望の光を見せられたらと思ったのがセミナーを始めた一つのきっかけです。

私自身が若い頃は才能も自信もなく、それでもどうにかハリウッド映画の主役キャラの制作に携われるレベルにまでなったのには、当然ながら上達するためのプロセスを通ってきたからです。

そしてその上達するための理論を自身のセミナーで指導しているのです。

多くの教育機関では、練習方法やどのように作るかの ”やり方” は指導していても、上達するための ”考え方”を指導していないように思えたからです。

どこで勉強しても上達しなかった受講生が私のセミナーをきっかけに上達したり、美術系の仕事に就くのを諦めていたが、セミナーをきっかけに自信をつけて夢を叶えたり、

嬉しいことにセミナーのおかげで人生が変わったと言って貰えることもしばしばです。

常に私は、受講生が ”何故出来ないのか?” ”どうやったらできるようになるのか?” を考え続けています。

出来ないことにも、上達できることにもちゃんとした理由があります。

それは理論として説明できることから直感的な事まで多岐に渡りますが、この度それらの考えを文章にまとめようと思い立ちました。

30年近いハリウッドでの仕事の経験と、2000人ほどの受講生を指導しながら構築、修正していった私独自の美術上達理論です。

絵の描き方や造形のやり方といった単純な技術ではなく、それらを含めた根源的な考え方の理論になります。

だからこれは絵や造形だけに収まらず、あらゆる創作活動の根源的なものであると思います。

どこの美術書にもない独自の理論だと自負しております。

これが多くの人たちの励みになり、挑戦のきっかけになってくれればこの上ない幸せです。

1. 絵や造形、モデリングが上達するには?

多くの人が絵や彫刻、3Dモデリングなどを始めてみてぶつかる疑問だと思います。

私自身も試行錯誤していろいろなことを試してきました。

人体をひたすら描き続けた時もありましたし、とにかく毎日少しずつでも粘土をいじろうと思い立ち、無理やり毎日造形し続けた時もありました。

しかしながらそれにかけた時間の割に上達の速度は決して早いものではありませんでした。

むしろ平均より遅かったのではないかと思います。

ひたすらそれをするというのは上達する上で非常に重要な事なのですが、私の場合は、毎日やると決めて、やるという事そのものが目的になってしまって、肝心の質が伴なっていなかったのです。

筋トレで毎日30回腕立て伏せをすると決めて、本来は10回でもきちっと正しい場所に負荷をかけることによって効率よく筋肉が鍛えられるんですが、30回という回数にこだわり、適当に数だけこなしてしまって自己満足に陥ってしまうのと似たところがあります。

筋トレと同じで、絵や造形の練習も効率の良いやり方というのがあるのです。

効率よく上達するために、まずは上達するメカニズムを知る必要があります。

それは

見る

↓

知る

↓

練習する

というものです。

物凄い単純に見えますが、実はこれが非常に重要な事になります。

私が若い頃は、練習する事をひたすら続けましたが、見ると知るを気にしない事が実に多かったのです。

想像力を鍛えようと、何も見ずに造形をして、何も見ずに絵を描いていたことが多かったのです。

今の様にネットが普及している時代ではないというのもあり、本などがなければ見るものが何もなかったというのもありますが。

そして何かを見ることはありましたが、盲目的にただ見ていただけで、知るというプロセスをあまり得てなかったのです。

ひたすら絵を描けば、ひたすら造形すれば上手くなる! という根性論的な信念に基づいて多くの無駄な努力を費やしていたのです。

ーやってはいけない事ー

数や時間を目標としない

ー意識する事ー

数は少なくても一つ一つに集中する

なんて効率の悪いことをしていたんだとあの頃の自分に言ってやりたいです。

美術上達の練習も、運動と同じことが当てはまります。

野球のバッティングが上手くなるために、毎日1000本素振りをする。

そう決めてひたすら毎日1000回数えて、数えることに集中して、とにかく1000回ふれば上手くなると信じてひたすらに振る。

しかし本当に上手くなる人というのは、1回1回考えているのです。

1回振って、「今のは遅かった」とか、また振って、「重心がずれた」とか、毎回反省点を気にしながら、意識して数をこなしているのです。

何も考えずに振り続けているわけではないのです。

そうすると闇雲に振る1000本よりも、遥かに早い段階で進歩が出てくるのです。

それと同じで、毎日絵を描いても、毎日造形しても、あまり考えずにひたすら造るというのは非常に効率が悪いのです。

対象物をもっと見る。そして理解する。(知る)

見て、知ることによって遥かに短時間で成長が可能になります。

まとめ:

見る→知る(理解する)

↓

練習する数や時間を目標にせず、一つ一つ集中する

2. 上達できないのは理由がある

出来るようになるためにまずはこうすればいい、こういう練習をすればいいという事よりも大事なことがあります。

それは何故できないのかを知るという事です。

出来るようになるには理由があります。

そしてそれを知る事によって、何故できないのかがわかってきます。

まずは出来るという事を分析すると、単純に二つの要素が含まれます。

技術

知識

技術というのは、手がどれくらいコントロールできているかという事です。

この道具を使ってこういう順序でこうやってやるという、いわゆるテクニックというやつは、この【技術】という部類に入ります。

当然これはとても大事な要素です。

思った事を技術的に表現できなければいいものはできないのですから。

ここで、”思った事を技術的に表現する” と何気なく書きましたが、この 【思った事】 というのが、【知識】 にあたります。

人は誰もが何かを表現する時は、自分の意思で、表現するものをコントロールしています。

無意識の境地で凄いものを生み出せたらそれはそれで羨ましいですが(笑)

ほとんどのケースでは必ず ”こうしてみよう” という意志が存在します。

その”こうしてみよう”という意志というのは自分の記憶、つまり知識を元にして生み出されているのです。

もっと簡単に言うと、人は知ってる事だけを表現しているのです。

つまり知識が増える事によって、表現出来る質やバラエティーが上昇するのです。

となると出来ないという理由が分かってきます。

つまり出来ないと言うのは知らないと言う事なのです。

3. インプットの重要さ

練習する時に重要なのは、とにかくインプットです。

【知る】という作業を増やすのです。

知らなければ、いくら練習して手だけを動かしても出来るようにはならないのです。

絵の描き方や、造形のやり方が乗ってる本や、CGモデリングのやり方を教えてくれるセミナーなどに参加して講師のやり方を真似てみても、同じようにはまずできません。

同じ道具を使い、同じやり方をしているにもかかわらずです。

多くの、特に初心者にありがちなのですが、やり方がわかればできるようになると勘違いしている人があまりにも多いのです。

そして同じやり方をしているのに同じようにできないという理由がわかりません。

それで自分は経験が足りないからだと決めて、何度も同じやり方で練習しようとしますが、なかなか出来るようにはならないのです。

そこで

HowとWhatを使うと理由がわかりやすくなります。

What: 何を表現しているのか? (何の、どんな形なのか)

How: どうやってやるのか? (道具の使い方、手の動かし方、進める順序など)

Whatが最初にあって、Howが出てくるのです。

作るもの、描くものの形【What】を知らなければ、いくら【How】を学んでも決してできるようにはならないのです。

なぜならば、Howは、作るもの、描くものの形をどうやって表現するかという【やり方】なのであり、根本の形を理解していなければ全く意味がないのです。

ひたすら絵を描けば、ひたすら造形すれば上手くなる! という根性論的な信念に基づいて多くの無駄な努力を費やしていたと書きましたが、

無駄な努力というのは、知識を得ないでする努力という事になります。

(例外もありますが、これは後ほどお話しします)

何を練習するにしても、まず知識を得て、それを表現する練習ということが大事になります。

練習=知識の表現

もしくは

インプットを消化してアウトプットする行為

こう考えれば少し意識が変わるのではないかと思います。

4. 知識より大事なこと

前章は【知識】つまり【インプット】の大切さを解説しました。

しかしながら実際の人物などを真似るときに、バランスをとるという事が最重要条件になってくるのですが、実はこれには知識はあまり必要ありません。

見て真似れば良いのですから。

2次元の絵も3次元の造形も、バランスが取れていればちゃんとは見えます。

描けば描くほど、作れば作るほどバランスをとるのも早くなってくると思います。

だから初心者でも最初のうちは、闇雲に練習していてもある程度までは成長できます。

しかしそれはある程度までで、それはバランスを取る、つまり正しいプロポーションにするという能力だけだと思います。

それは最も重要な能力の一つなのですが、技術的にもっとリアルにしてみたいとなったときに、バランスを取れるだけでは必ず行き詰まる事になります。

そこで必要になってくるのが、真似るだけではない、知識の表現としての練習をする事なのです。

人の顔であったら、目玉はどんな形で、頭蓋骨のどこにどのように収まって、まぶたがどのようにかぶさって、とか、ほっぺたの下に骨があって、このような筋肉が通っていて、脂肪がこの辺にあって、などなど、、、

このような知識を持って人を観察すると、表面上に見えてくるものがまるっきり変わってきます。

闇雲に真似るのではなく、それらの構造を意識して、意識しながらその構造を繰り返しアウトプットする事によって、よりリアルで正確なものを作り上げる事ができてくるのです。

そのような知識が身についてくると、何も見ないでもある程度表現できるようにもなってきます。

知識を得るというインプット

↓

練習するというアウトプットが強化される

↓

インプットされた情報が定着していく

この状態を ”身に付く” と言います。

知識を持って練習するという経験を積む事によって、ただの知識が【経験知】 という知識に変わるのです。

勉強して知識を得たとしても、それを表現してみなければ、本当にわかっているとは言えないのです。

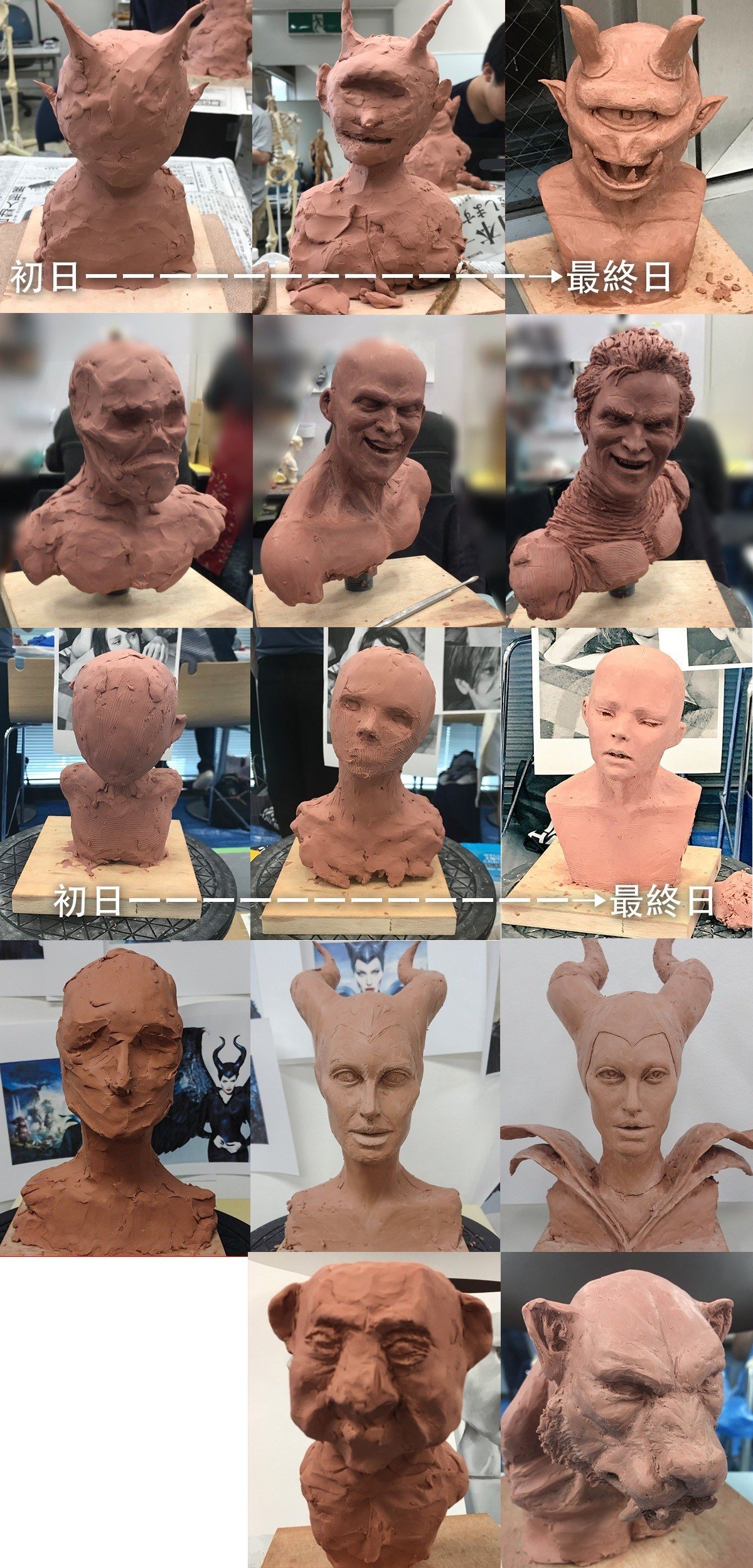

指導前→指導後 #彫刻セミナー pic.twitter.com/eEYpVLjGyk

— アヒル隊長 (@KoganeiAhiru) June 5, 2020

とりあえずは、知っているというだけで満足しない方がいいですね。

さらに知ってるだけで威張ったり、知らない人を馬鹿にしたりというのは問題外ですね。

表現してみて出来ないのであれば、知っているとは到底言えないのです。

知っている =イコール= できる

という図式になるまで練習を積まないと、本当の意味で知っていることにはならないのです。

そんなこと知ってるよと軽く言える人ほど他人のアラを探して優越感に浸ったりするんですね。

もったいない事です。

勉強と練習を重ね、【経験知】を増やして本当の意味で出来る人になっていきましょう。

まとめ

常に本物、いいものを見てインプットする

それらを理解しようとしながらアウトプットする

練習する時間や日数を目標とせず、一つ一つ集中してアウトプットする

次回はデッサンに関してのお話です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?