【雑感】質問力というか"伝える力"が一番大事なのでは?というお話

どうも、外資系うさぎのちょこさんです。

最近、ありがたいことにTwitterのフォロワー数がとても増加してきておりまして、それにともなって某匿名質問サービスへのお便りなどもものすごい勢いで増えてきてるんですよ。

で、お便りの数が増えた結果、なんと言いますか、あのですね…雑な質問がものすごく増えてきてちょっと読むのがしんどいときがあるんですよね。

ちょこさんお仕事柄、文章読解スキルはそれなりにあるつもりですし、多少言葉が足りなくてもある程度は脳内で補いながら読めるはず(ほんとはそういうの良くない)ではあるんですが、さすがに補うにも限度があるなぁ、とよく思ってることが最近のちょっとしたお悩みポイントです。

というわけで今回は、質問力を上げましょうというかちゃんと相手に伝わるコミュニケーションをしましょう、というお話です。

ちょこさんが"良い質問ですねぇ!"と一時期流行った言い回しで回答できるように、ちょこさんフォロワーさん各位、ぜひちょこさんによく伝わる質問の仕方を身に着けてください。

結構切実なお願いです。

まるちゃん、質問するときは自分が聞きたいことを言うだけじゃなくて、今自分はどういう状況で何をしたいからこの質問をしたって背景をちゃんと伝えないと相手も何をどう答えればいいか分からなくて困っちゃうよ。

— 外資系OLうさぎのちょこさん(noteでキャリア相談受付中) (@ChoConejito) January 29, 2022

それと、自分が知ってることは相手も知ってるはずって思い込みを捨てることも大事だよ pic.twitter.com/OHWXlCqiyI

さて、本編入る前にいつものコピペです。

この記事も有料設定していますが、全文無料で読むことができます。もしいいねと思っていただけた場合は、ちょこさんの大好物のおいしいチョコレートを一粒調達するための費用としてカンパいただけると大変うれしいです。

では、本編をどうぞ。

◆ここだけは最低限押さえておきたいポイント2つ

今回もささっと結論からいきます。

まずこの鉄則2つを抑えてください。

だいたいこういうときってポイントは3つ出すのがセオリーなんですが、もうそれどころではない気がするので本当に大事なポイント2つに絞ることにします。

もうほんと今日はこれだけは覚えて帰ってください。

鉄則①:質問したいことやその背景、理由をきちんと書く

鉄則②:主語述語と5WIHを明確にし、PREP法を意識して構造化する

あ、これ、ちょこさん的にせめてここだけは抑えておかないと最低限、相手に読ませることもままならないよってあたりのラインなので、これができると何かものすごくレベルが上がるとかそういうものではないというのは予めご承知いただいた方が身のためです。

でもここをちゃんと抑えておけば、読み手の心の中のサンドウィッチマンが”ちょっと何言ってるか分からない”って荒ぶることもなくなると思うので、日頃のコミュニケーションのストレスやすれ違いによる不利益なども避けることができるんじゃないかと思います。

ではそれぞれの項目について解説していきます。

鉄則①:質問したいことやその背景、理由をきちんと書く

いきなり何言ってんのこのうさぎって思った方、大丈夫です。

そもそもこれ書いてない質問が多すぎるんですよ。

もう楽天モバイルの米倉涼子ばりに”多すぎるっ!”って叫びたいレベル。

例えばこういうの。

この書き方だと、複数内定取れたけど迷ってる就活生なのか、同じく複数内定取れた社会人なのか、はたまた案件発注する側なのか、文面から読み取れないのが問題です。

続いてこんなのも多いです。

さっきのと共通する問題として、質問者自身に関する情報が何も書いてないんですよね。

ひとことでシステム案件やると言ってもどんな立場でやるのか、事業会社の業務側なのかIT側なのか、コンサルなのか、コンサルだったとしても業務系、テクノロジー系、IT系どこなのか、それともSIerなのか、もしかしてSESだったりするのか、とかもう何がなんだか分からなくてすごく困るというのが正直なところです。

あとこういうのも割とあるあるです。

あの…質問は何ですか...?ってやつ...。

明らかな煽りとか荒らしみたいなのは置いといて、"言いたいことは分かったけど聞きたいことは何?"っての、地味に多いです。

この例も聞きたいことは、残業って多いんですか、なのか、体調崩さずに働くコツはありますか、とか、色々想定されますしね…

ちょこさん最近そういうときは"質問は何ですか"とストレートに返すことにしています。

これ、ものすごく大事なことなんですが、書いてないことって相手に全く伝わらないんですよね。

いいですか、書いてないことって相手に全く伝わらないんです。

大事なことなので2回言いました。

でも、いくら書き手が頭の中には当たり前の前提として持っている”これくらい書かんでも分かるやろ”って思ってたとしても、我々は肉体を超えて思念を共有している概念的な存在ではないので、自分が思っているだけのことは他人には一切伝わらないということに気づいた方がよいと思うんですよ。

ちょこさんとあなたは別の個体なので、ちょこさんはあなたの脳内にある当たり前の前提条件のことまではわからないのです。

そして日本語がコンテクストの高い文化の言語だっていうのは横に置いといて、相手の立場に立って相手が持っていないであろう情報は何かを考えそれをちゃんと提示するという行動がもう癖になるレベルで身につくまで実践することをおすすめします。

これ、コンサルじゃなくてもお仕事の場全般で出来ていないと致命的な状況になりかねないスキルのひとつなので、肝に命じておきましょう。

はい、とても大事なことなので3回めです。

書いてないことって相手に全く伝わらない。

そろそろ覚えていただけましたか?

ちなみに、何か覚えるときは繰り返しインプットする、そして繰り返しアウトプットすることの両方をやるととても効果的です。

ぜひ100回くらい"書いてないことって相手に全く伝わらない"って言うなり書くなりして絶対に覚えてくださいね。

鉄則②:主語述語と5W1Hを明確にし、PREP法を意識して構造化する

またまたあたりまえ前体操です。

これも書いてないことは伝わらない、って話なのですが、動作の主体を書いてない質問がとても多いです!

もしかして叙述トリックの練習してるの!?って思うこともあります。

例えばこういうの!

何かもう"誰に!?”って思ってそれ以上文章が頭に入ってこないやつです。その忙しそうで無視してきてるっぽい相手が上司なのか同僚なのか部下なのかクライアントなのか、もしかしたら行きつけの定食屋のお気に入りの店員さんのことだったりご家庭内のパートナーの方のことなのか、何も分からなくて答えようがないという状況に陥るやつです

主語と述語、ちゃんと書きましょう。

それからちゃんと5W1Hも添えて情報量のバランスも良い文にしておくと、"あ、この方はこういうシチュエーションでこんなことに困ってるんだな"って理解することが出来るので質問に回答しやすくなります.

書いてないことは相手に全く伝わりませんからね。

あと、PREP法です。

コンサル一年目の本でもおなじみのアレです。

文章書くときは、

P:Point(要旨、結論)

R:Reason(理由)

E:Example(例)

P:Point(要旨、結論)

の順番で構造化しましょう、という基本中の基本のスキルです。

どれくらいの基本なのかというと、ハンターハンターの念能力で言うと"纏"くらいです。

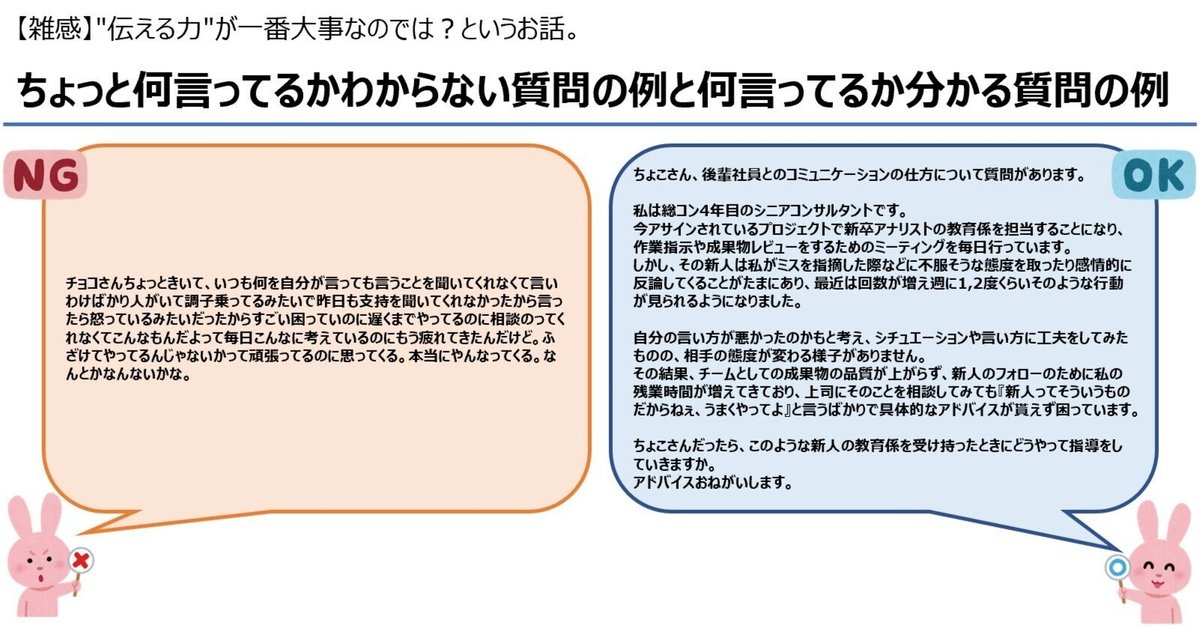

例文行きましょう。

今回は良い例から行きます。

ちゃんと書けてますね。まぁ書いたのちょこさんですけど。

数少ないもののこういう質問が来るとちょこさんはとても安心します。

っていうかコンサル名乗ってる方からこういうのじゃない質問が来ると一気に不安になります。

内定者も一緒です。

質問文なので完全なPREPではないですが、

P(要旨、結論):こういう質問をしたいです

R(理由) :今こういう状況です

E(例) :こんなことがあって、自分が思う改善策はこれです

P(要旨、結論):聞きたいことはこれです

と、構造的に書けているので、ストレスなく読むことができると思います。

特に1文目で"こういう質問です"と宣言してもらえると、そのあとの細かい情報を読むための心の準備ができるのでとても助かるんですよね。

そういう宣言をせずにいきなり細かい情報から書き出されると読むのがしんどくなりがちです。

何のために書かれてる文なのか分からずに読むのって結構大変なんですよ。

これ、お仕事のシーンでも一緒ですからね。

上司とコミュニケーションとるときも、”報告です"なのか”相談です"なのか、その中身も"○○プロジェクトの進捗について"なのか”新人教育なのか”とか、これから自分はこういう話をします、ってのを最初に宣言してから細かいこと話すようにすると色んなことが一気に捗ります。

詰められるリスクも結構減ります。

さて、良い例文を見たところで伸びしろしかない例文も見ることにしましょう。

こんな感じのやつです。

さすがにここまで酷くはないんと思うんですけど、こんな感じで文章として読むのがかなり厳しい質問もときおり届きます。

具体的にどういうところが伸びしろなのか、ここまで読んでいただいた各位ならきっとすぐに分かりますよね。

ね、簡単でしょう?

余談なのですが、この伸びしろしかない例文はさっきの良い例の文を読みづらくなるようにぐちゃぐちゃにしてみたやつなんですよ。

つまりは養殖の分かりづらい文です。

じっくり読むと、どういう観点でぐちゃぐちゃにしようとしたのか察しがつくんじゃないかと思います。

そしてネットの海でごくまれに出会うナチュラルに何言ってるか全く分からない文、あの手の文を考えながら再現するのは今のちょこさんには無理だって悟りました。

こういうのが理屈で分かるようになると、文書作成の指導とかレビューの質がひとつ上がるような気がするんですよ。

これを読んでいる各位、ナチュラルにわかりづらい文章を書くコツを知っていたらぜひご一報ください。

それが分かるということはわかりやすい文章も簡単に書けるということだと思います。

◆まとめ

という感じで、今回もなかなかよい文字数になってきたのでそろそろ切り上げることにします。

実は質問をするのってかなり高度なスキルが要求されることなので、今回のnoteに書いてあることを実践して、質問の仕方だけでなく文章の書き方やコミュニケーションのとり方なども向上させていってください。

今回の趣旨とは違うので触れませんでしたが、質問をするときは自分の意見をちゃんと持つことも大事です。

丸投げの質問はお仕事の場でもとても歓迎されないので、ぜひ日頃からスタンスを取って物事を考えるようにしてみるとよいんじゃないでしょうか。

◆オススメの1冊

ちょこさん最近Twitterで"伝える力"系の本結構ご紹介してるんですけど、どんなにすごい考えや鋭い示唆を持っていても、それを相手に伝えられないと全く何の役にも立たないんですよね。

まずはこれを読んで、"相手の立場になる"とはどういうことかイメージできるようになりましょう。

ではまた次回!

イイネ!って思っていただけましたらチョコレート代のご支援やシェアをよろしくおねがいします!

ご質問などはこちらから!

ここから先は

¥ 500

いただいたサポート代はもれなくチョコレート代にあてさせていただきます!