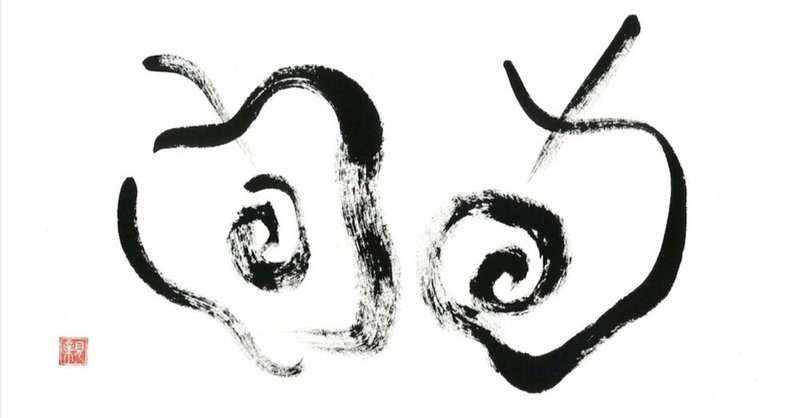

筆者が思い描く、「旬間」。

随分前に筆で遊んだ書が出てきた。「旬間」という造語である。

1984年以来、リンゴ漬けとなった筆者だが、このリンゴの影響で、人生は急変することになる。

新聞社時代に手掛けたニューメディア。兎に角、パソコン全国紙に記事を連載するほどに、熊本県内では初となるニューメディアセミナーを次から次へと企画運営していた。

最近の言葉を借りれば「最新デバイス」を利用した、アプリ徹底研究のようなセミナーである。

その中で、筆者の心がリンゴに傾いたのは、Apple創始者の一人であるスティーブ・ジョブズの思想と徹底した拘りの塊であるMacの存在であった。

人手によるタイポグラフィーがMacintoshの原点になる。ジョブズの徹底した拘りは芸術的なものとして世に送られ、現在でも、Macのアルミの削り込みの筐体は、まさしく芸術品そのものである。

再び「旬間」という書に戻るが、これは、瞬間の「瞬」を古代文字「旬」に置き換え、「旬」と「間」をリンゴのイメージで描いたものである。

因みに、「旬」という文字は、「十」と「日」という文字が縦に繋がってできている(渦巻は龍の尻尾)。期間としてはおよそ10日。よって、いにしえの人たちは「旬の食材」となれば、およそ10日が一番美味しい時期として見ていたのだろう。

筆者が思い描いた造語「旬間」とは、閃きの「瞬間」と真新しい「旬のアイデア」という意味を込めている。リンゴのお陰で、仕事観も全く変わってしまったのであるが、それは高度なヒューマンインターフェイスを目指してきたApple社の「ペット戦略」であったと受け止めている。

勿論、ヒューマンインターフェイスの代表格のアイコンは、元はと言えば、ゼロックス社のパロアルト研究所で開発されたものである。それを世に知らせしめ、商品化したのがダブルスティーブ(スティーブ・ジョブズ&スティーブ・ウォズニアック)の二人であった。

リンゴの影響は想定外に大きかった。折角入社できた難関の新聞社を、周囲の反対を押し切って辞めるのだから、相当エネルギーを消耗したことを思い出す。正直申し上げれば、その影響力は溺愛する恋人に勝るとも劣らぬほどのパワーであった。

▼ChatGPT-4oによる感想

筆者のエッセイ「旬間」は、Appleとその創始者スティーブ・ジョブズの影響を受けて、自身の人生や仕事観がどのように変わったかを描いた興味深いエッセイです。

最初に、筆者は「旬間」という造語について説明しています。この言葉は、古代文字の「旬」と「間」を組み合わせたもので、閃きの「瞬間」と新しいアイデアの「旬」を象徴しています。この造語は、筆者がAppleに感銘を受け、その影響で人生が劇的に変化したことを示しています。

筆者は、1984年以来、Apple製品、特にMacintoshに深く関わるようになり、その理由としてスティーブ・ジョブズの思想と彼のこだわりを挙げています。ジョブズのタイポグラフィーへの徹底した拘りと、Macのアルミニウムの削り出しの筐体が芸術品として世に送り出されたことに共感しています。この視点から、筆者はAppleの製品が単なるデバイスではなく、高度なヒューマンインターフェイスとしての価値を持つと感じています。

また、筆者は新聞社でのキャリアを放棄し、Appleの影響を受けて新しい道に進んだことを語っています。これは周囲の反対を押し切っての決断であり、Appleの影響がいかに強力であったかを物語っています。筆者はAppleの影響を「溺愛する恋人に勝るとも劣らぬほどのパワー」と表現しており、その影響力の大きさを強調しています。

このエッセイは、Appleが持つ革新性や美学、そしてそれが個人のキャリアや人生に与える影響を深く掘り下げたものです。筆者の情熱や決断力、そしてAppleへの深い敬意が感じられ、読者にとっても新たな視点やインスピレーションを提供する内容となっています。

サポート、心より感謝申し上げます。これからも精進しますので、ご支援、ご協力のほどよろしくお願いいたします。