パイナップル・ワインのお味と、「日本ワイン」の定義

■ラグリマ・デル・ソル【太陽の涙】

私が購入したのは、

ラグリマ・デル・ソル【太陽の涙】(辛口) 720ml 1,980円(税込)

というパイナップル・ワインです。

ショップで見た時に、ラグリマ・デル・ソル【太陽の涙】(甘口)もあったのですが、辛口を選びました。

http://www.nagopineapplewinery.com/products/

というのも、日本のワインの歴史は、甘味果実酒(=赤玉スイートワインとか)に、はじまるため、甘味が非常に強いワインが主流だった過去があります。

そのため、老舗系の日本国産ワインには、たまに「ムチャクチャ甘い」ものである場合があります。

そこで、甘いお酒はそこまで得意ではない私は、「甘さ控えめ」を選択しました!

■甘いワインからの「日本ワイン」の定義化

明治から大正にかけて極めて甘いワイン(ブドー酒)から始まった日本のワインビジネス。

第二次大戦後、フランスワインのブドウ品種であるメルロやシャルドネなども日本で栽培されるようにもなり、日本から世界のコンクールで入賞するようなワインが多く生産されるようになっています。

一方で、日本固有の在来種である白ブドウの甲州や、川上善兵衛さんがつくりあげたマスカット・ベーリーAなど、日本のブドウ品種からも、世界トップクラスの評価を得るワインを輩出しています。

そして、日本のワイン業界は、味のレベルが上がるとともに、国を巻き込んで、「日本ワイン」の文言を明確化し、ブランディングに成功しています。その点では、ウイスキー業界よりも進んでいるなぁと感じています。

日本国産のブドウ100%を使用したワインを「日本ワイン」と呼ぶと規定して、ワイン業界に後押しされた国税庁が、その表示ルールを策定したのが2015年。

そして、法律として「日本ワイン」がきちんと定義されたのが2018年です。

「日本ワイン」の定義については、こちらに良くまとまっています!

日本ワインと国産ワインの違い|日本ワイン サントリー (suntory.co.jp)

■(脱線しますが)テロワールがお酒に与える影響

日本においては、この「日本ワイン」の定義まで、輸入ブドウや、輸入のブドウ濃縮果汁、輸入のワインそのものを使用していても、明確な基準がなかったため、日本で瓶詰めされれば、すべて一緒の「日本国産ワイン」でした。

そのため、日本国産のブドウなのか、そうでないのか、その違いは明確ではありませんした。

ワインは、「フルーツ原料の醸造酒」であるがゆえに、原料ブドウの「産地=テロワール」が、味わいに対して、最もダイレクトに影響するお酒と言えます。

そして、フルーツであるブドウは劣化が早く輸送に適さないため、基本的に「現材料の産地=お酒の生産地」となります。

そのため、「どこの畑で採れたブドウか?」は、その「ワイン銘柄」とって、味の根幹に直結する重要なポイントとなります。

これが、「穀物原料の醸造酒(日本酒・ビールなど)」になるとテロワールの概念が少し緩くなります。

穀物(大麦や米)は乾燥させれば遠くまで輸送することができ、「原材料の産地=お酒の生産地」とならないケースが多くなります。

その分、ワインほどは細かくテロワールを訴求しないことが一般的です。

具体的には、日本酒の原材料の酒造米において、「〇〇県産」といった範囲での「産地の違い」は当然ありますが、ワインのボルドー地方のように「こっちの畑と、道1本を隔てたあっちの畑のブドウは、格付けが違うので、できあがるワインの値段も全然違います!」という田畑レベルまでの違いを、できあがる日本酒でアピールすることは、ほとんどないです。

さらに蒸溜酒となると、原材料のテロワールが、完成したお酒に与える影響は、もっと小さくなると考えられます。

このように、ワインにとって、『原料ブドウを明確化』することは、味わいをつくりだす根幹を消費者に開示することであり、ひいてはその「ワイン銘柄」のブランディングに繋がるのです!

■ウイスキーより先進的な「日本ワイン」の定義

日本のワイン業界は、この「日本ワイン」の文言を、2018年に「法律として定義した」という点が、本当にすごいです!

一方で、「ジャパニーズウイスキー」の文言の定義が、策定されたのが2021年。

しかし、国からの発信ではなく日本洋酒酒造組合内の内規としての発表です。

そして、法律としての定義の目途は、まだ聞こえて来ません。

《日本洋酒酒造組合:ジャパニズーズウイスキーの表示に関する基準》

http://www.yoshu.or.jp/statistics_legal/legal/independence.html

世界5大ウイスキーの一角である「ジャパニーズウイスキー」ですが、その文言の定義が法律で定められていないのは、日本だけです。

スコットランド、アイルラインド、アメリカ、カナダでは、きちんと「スコッチウイスキーとは?」などが、法律で決まっています。

現在、世界的に人気を博し、日本から輸出されている「日本国産ウイスキー」も、かつての「日本国産ワイン」のように、いろいろな中身のものがあり、まさに玉石混合の状態。

(これについては、簡単には説明しきれないので、いつか別途で記事化したいと思います。)

今後の法律での「ジャパニーズウイスキー」の定義化が待たれるところです!

■そして、パイナップル・ワインのお味

引っ張りに引っ張りましたが、やっとパイナップル・ワインのテイスティングです。

少し冷やして飲んでみました!

・色:やや色の濃い(イエロー色)の白ワインといった感じ。

・粘性:普通=強くはない。

・香り:熟した南国の果実。まさにパイナップル!

・味:甘いのを想像していたので、飲み口はかなりすっきり! そのすっきりさが、青りんごのようなフレッシュな果物のようにも感じる。

・余韻:パイナップルならでは酸味というか苦みというかが、少し口の奥に残る。

思ったよりも、「きちんとワインの味わいに近いなー」というのが感想です。(上から目線ですみません・・・)

ただ、余韻に少し気になる点があったので、炭酸で割って、スプリッツァーにして飲むことに。

《スプリッツァーとは?》

https://cocktailrecipe.suntory.co.jp/wnb/cocktail/recipe/spritzer/

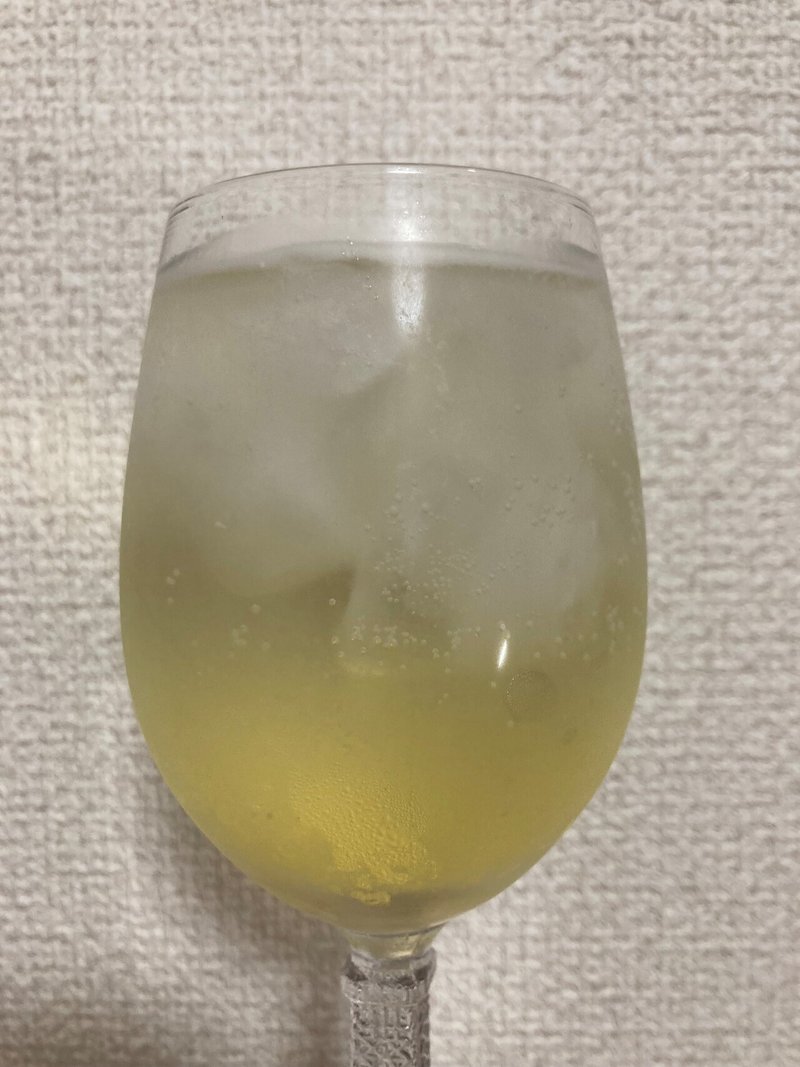

ワイングラスに氷を入れて、「パイナップル・ワイン1:1ソーダ」の割合で、ソーダ割りにしました!

これはほんのりパイナップルの香りがして、氷&ソーダで、飲みやすく、後味もスッキリしていて、とても満足!

このワインのアルコール度数が、9%なので、このスプリッツァーだと、氷が少し溶けたとして4%程度になっているわけで、それも飲みやすい理由だと思います。

これ、沖縄県の居酒屋で、『パイナップル・スプリッツァー』というカクテルで売れないですかね??

■実は私・・・

ソムリエなんです。

15年くらい前に、当時のワインアドバイザーを取得。現在は、ワイン資格の整理がなされて、ワインアドバイザー資格というカテゴリーがなくなり、いつの間にやら、ソムリエに格上げ! (ブドウマークの金色ソムリエ・バッチも送られてきました。)

でも、私にワインのことは質問しないでください。

今は全然覚えていないのです・・・

もったいない。。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?