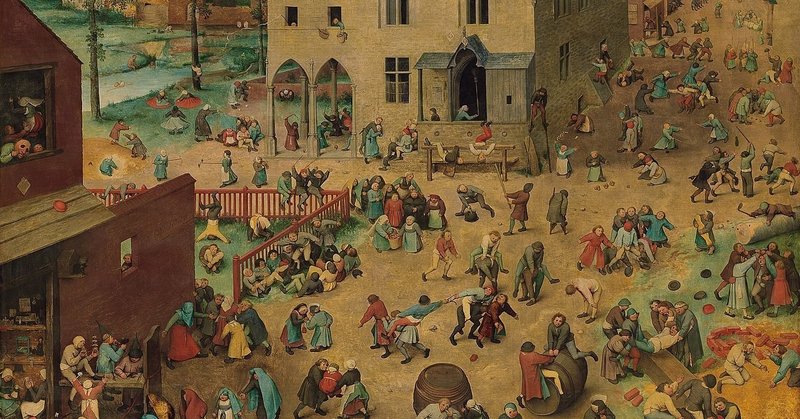

「No.6」「子供の遊び、いくつ分かるか見つけてみて!」ピーテル・ブリューゲル《子供の遊戯》

こんにちは、かずさです!

今日は子供の日ですね。私は「かしわ餅を食べる日」としてしか考えていませんが、私の家の近くでは鯉のぼりを揚げている家もあります。今回はそんな日にぴったりな子供が登場するアートを紹介します!

今日の作品はピーテル・ブリューゲルの《子供の遊戯》です!

油彩画 1560年頃 H118㎝×W161㎝ オーストリア、美術史美術館蔵

たくさんの子供が画面いっぱいに広がり、遊んでいる様子が描かれています。この作品はピーテル・ブリューゲルの初期の作品に含まれているのですが、彼は一体どのような人だったのでしょうか?作品紹介の前に、彼とこの作品を描いた頃に住んでいた街、アントウェルペンについて簡単に解説します。

ピーテル・ブリューゲル(1525/1530年 - 1569年) ネーデルラント生まれの画家であり、農民画家とも言われています。公式の記録では、「1551年の画家組合の登録」、「1562年の結婚記録」、「1569年の葬式の記録」しか残っていません。しかしブリューゲル研究や作品から、イタリアに旅行(今の留学に近いもの)していたことや版画屋であったヒエロニムス・コックという人の下で、版画を制作していたことが分かっています。彼の息子は、ピーテル・ブリューゲルとヤン・ブリューゲルで、2人とも画家です。長男と同じ名前なので父親の方は「ブリューゲル父(または老)」と書くこともあります。(ヤン・ブリューゲルの息子もヤンという名前なので(この人も画家)、ヤン・ブリューゲルの方を「ブリューゲル父」と呼ぶこともあります。)

書いている時点で相当ややこしいですが、ピーテル・ブリューゲルを始めとしてブリューゲル一族は4代に渡って画家を輩出しました。字数を削減するために以下ではブリューゲル父と呼びます。

ブリューゲル父の他の作品にはこのようなものがあります。

《バベルの塔》 1563年 油彩画 H114㎝×W155㎝ オーストリア、美術史美術館蔵

《雪中の狩人》 1565年 油彩画 H117㎝×W162㎝ オーストリア、美術史美術館蔵

この2つは、有名なので知っているという方も多いのではないでしょうか。《バベルの塔》は2017年に東京都美術館で特別展示されていました。

先ほど、ブリューゲル父の紹介の中で、コックの下で版画を制作していたことを紹介しましたが、その場所は当時のアントウェルペン(ベルギー)をぎゅっと凝縮したようなところでした。

当時のアントウェルペンは、ヨーロッパでも指折りの国際商業都市で、市街を流れる川にはたくさんの外国船が停泊し、裕福な外国商人が商館を構え、活気に溢れていました。また、ここは印刷業でも栄え、そのためにたくさんの作家や学者が集まる文化的な都市でもありました。コックは版画屋であるだけでなく詩人でもあり、彼の店には仲間の文化人が出入りしていたようです。そこにいたブリューゲル父も彼らを通して得た知識を作品に生かしていきました。

余談ですが、アントウェルペンの「デジレ・ドゥ・リール」というお店のワッフルです。ワッフルの常識を覆すほどおいしいです(^▽^)

《子供の遊戯》は真理を語る?

さて、今回の《子供の遊戯》ですが、どんな遊びをしているのでしょうか。少し紹介します。

お手玉遊び、人形ごっこ、ミサごっこ、ブランコ、虫取り、シャボン玉、竹馬、太鼓、砂遊び、結婚式ごっこ、焚火、木登り、風船etc...

どうでしょうか?描かれたのは450年前ですが、意外と身近な遊びがたくさんあると思います!この絵には3歳くらいの子から12歳くらいの子までが描かれていますが、なんと80以上の遊びが登場するんです!では、こんなにたくさんの遊びを描いて何を表現したかったのでしょうか?

この作品が制作された後の17世紀前半にオランダの詩人ヤコブ・カッツが書いた「子供の遊戯」の中に「世界とそのすべての行いは、子供の遊戯にすぎない」とあります。なんだか斜に構えたような言い方ですが、「子供は大人の鑑であり、子供の遊びから本質的精神を学び行動を正さなければならない」という意味も含まれているみたいです。

作品の制作年と70年程の開きがあるので、一見関係無いようにも見えますが、ルカ伝の中(18章17節)の中に「子供たちをわたしのところに来させなさい。妨げてはならない。神の国はこのような者たちのものである」とあり子供のように素直に神の国を受け入れることの大切さを説いています。また、また、ネーデルラントには「子供と酔っ払いは真理を語る」という諺もありました。この2つには、似たような意味が含まれているため、カッツの詩も彼の独自の考えというよりは当時の考えを反映したものだとも考えられます。

このようなことから、ブリューゲル父の《子供の遊戯》も「子供の遊びを通した大人の鑑」であると解釈する説があります。

また、同時期のブリューゲル父の作品には、《ネーデルラントの諺》というものがあり《子供の遊戯》と構図などで関連があるとされています。ここでは、「無意味」、「愚行」、「虚言」にまつわる諺がたくさん表現されています。

1559年 油彩画 H117㎝×W167㎝ ドイツ、ベルリン絵画館蔵

「子供の遊び」を真理だとすると、「大人の行動」には無意味なことが多いということでしょうか?この2作品を対として考えてみると皮肉っぽくて面白い解釈が出来そうです!

今回は子供の日にちなんで子供が登場する作品を選んでみましたが、いかがでしたでしょうか?Twitterとかでも子供が急に的を得たことを言い出して親を困らせるなんてエピソードがつぶやかれていたりしますよね!ブリューゲルの時代でも、同じことがあったのかも…そう考えると450年前の作品でも身近に感じられるかもしれません(^▽^)

次回は、日本のアートを紹介します(o^―^o)

画像は全てパブリック・ドメインのものを使用しています。

********************

今回参考にした本、おすすめの本を紹介します!おうち時間に読んでみてください!

森洋子『ブリューゲルの世界』新潮社

森洋子『ブリューゲルの「子供の遊戯」—遊びの図像学』未来社

岡部紘三『図説ブリューゲル 風景と民衆の画家』河出書房新社

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?