紙を切り拓く、描く【安部典子】

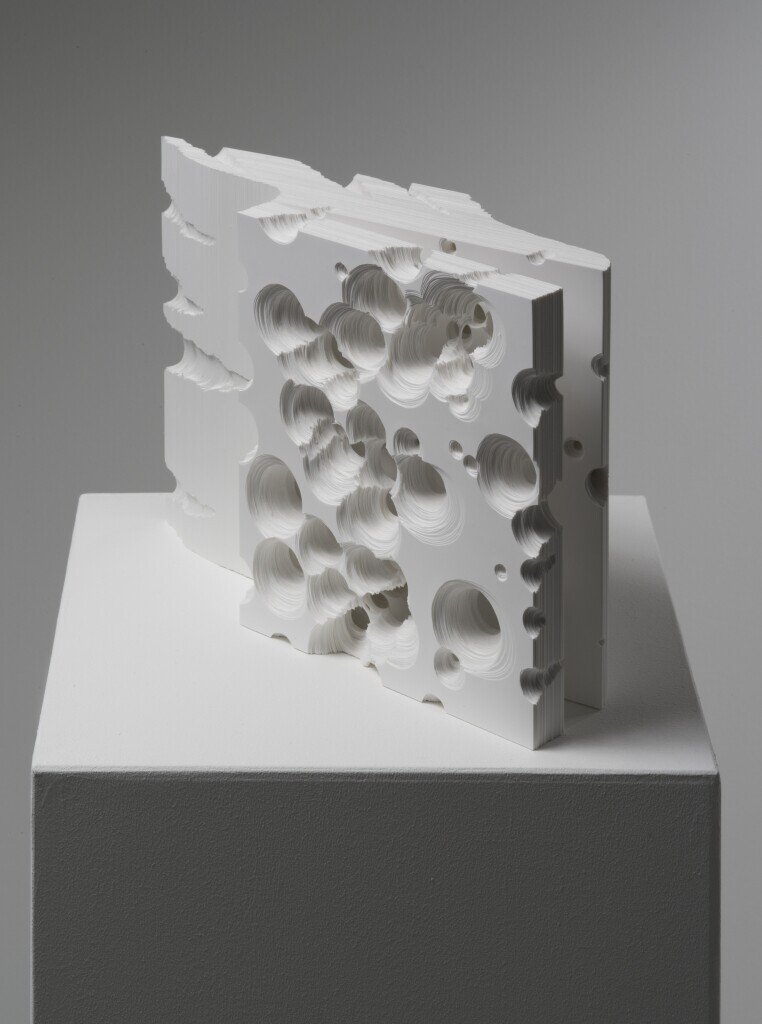

幾重にも重なった紙を切り、谷を作っていく。

川のような緩やかな線、切り立った崖のような鋭い切り口。

幾千もの紙の重なりは山を形成する。

あるときは岩が侵食されていくような、

あるときは投げたボールの弧の軌跡のような形を作り上げる。

筆で描くのではなく、ナイフで描く人。

レイヤーが、時間の経過を感じさせる。

奥行きや動作の形跡が過去と未来と現在を行き来していて、絵画よりも時間をはらんでいるようだ。

MAHO KUBOTA GARELLYで彼女に出会った。

その前にはインターネットで調べて、なんて器用で継続力のある人なんだろうかと感じた。ある種の執念すらも感じるその作品は想像よりも大きく、想像よりも人の手を感じさせる切り口で、安部さんがこの紙の山に向かう姿勢を想像させた。

ナイフで描くことは、鉛筆で描く以上に手先の器用さを必要としている。自分の意思を指先に伝えることも難しいのに、それを刃物に宿すことができるのは本当に手先が器用な証拠だろう。私は真っ直ぐにカッターを下ろすこともできず、何度もやり直してやっと紙が切れたくらいなのだから。

彼女はそこをはるかに超越し、刃物で表現ができる次元にいる。

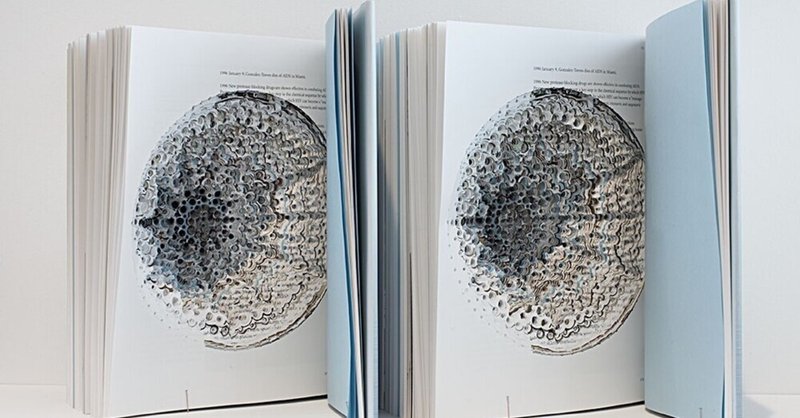

そこで写真集をカッティングしている作品を見た。

作品に対峙したわたしの背筋がぞくっとしたことを覚えている。

それは、人物の無数の瞳がこちらを見つめていたからだ。

写真や言葉の羅列をカッティングする行為は、本人は傷つけてはいないものの罪悪感を抱かせる行為だ。

書道の時間に下に敷いた新聞紙の著名人の顔を塗りつぶすようないたずら心とはまた違う心地。きっと画面のもつ現実感がそうさせるのであろう。

彼女は、そんな黒い心を飼い慣らしてこれらに向かったのだとすれば、そこまでしてなにを訴えたいのだろうか。

くり抜かれた写真に見つめられたとき、自分が見られている、という感覚に陥った。こちらが覗き込んでいるのに、こちらを無数の瞳が覗き込んでいるような。そんな気がした。

彼女の執念とかけた時間の分なのか、わたしはこの無数の瞳が忘れられない。

この作品に出会ってもう何年も経つし、わたしが出会う前にも後にもたくさんの人がこの瞳に見つめられたのだろう。

きっとみんな、わたしみたいに作品に見つめられる思いをして、忘れられないなって気持ちになってほしいな。

後ろめたいゾワゾワ感とこんなことを手仕事でやるのという驚きを共存させて。

作家紹介

■安部典子

1967年埼玉県生まれ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?