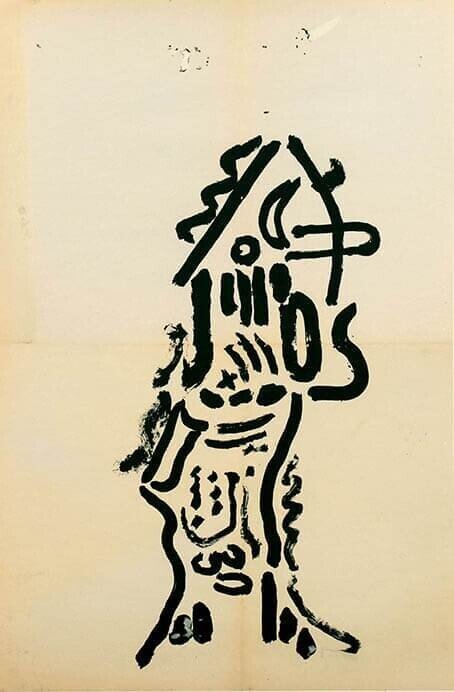

素材としての文字【立花文穂】

以前、職場の女性が言っていた。

今は厚紙にグッと力を込めて版を押しエンボスをつける活版印刷のやり方が流行っているが、あれは職人的にはあまり良くない仕事なんだそうだ。

純粋に読むことに集中させて、いかに雑念なく読ませるかが印刷屋としての誇りなんだという。

活版印刷にとても興味があったときに、「大人の科学」という雑誌の付録に活版印刷機がついてくることを知っていくつもの書店を巡ったことがある。その付録の印刷機は、おもちゃながらよく出来ており、手紙を印刷できた。

その活字を拾うという行為や並べるという行為が、文字を創造しているような気持ちになった。

また文字を文字として見られなくなり、絵の具のような、布のような、糸のような、材料を扱う気持ちで向き合っていた。

今回水戸芸術館で見た〈立花文穂展 印象 IT'S ONLY A PAPER MOON〉で同じ感覚に陥った。彼の文字で構成された作品は、文字を読ませるのではなく、要素として扱っているので、文字を読もうとする視点と全体のバランスや作品として鑑賞しようとする視点の間で葛藤があった。文字を文字として見られなくなっていくのだけれど、ちょっと感覚が戻ると文字の中に意味を見出していく。

きっと彼も文字を意味や音として捉えずに作品を制作しているのだろうか。

なんとなく、紙や糸や布と同じように、印刷された文字や活字を作品に用いているように感じる。そしてところどころ紙はインクで汚れているのに味があって、手垢を感じさせるのに、展示室の静寂を守っている。彼が文字を拾う静謐な心で作品に向き合ったことがわかる。

《球体9『機会opportunities』》は、活版印刷機から出る音を拡声してピアノとギターとセッションした作品。活版印刷機の金属質な音を楽器と捉え、時には規則的なリズムも奏でたりする。現代音楽的なつかみどころのないけれどゾワっとする感じはなく、どこかジャジーな雰囲気が展覧会場に流れる。

文字のイメージが拡大していく。文字を組み合わせたデザイン的な作品から、文字を印刷する機械すら文字ではなく、音を吐き出して。活版印刷機から文字が音として溢れていく。印刷物から文字が飛び出して作品を構成していく。文字の集積である印刷物が重なり合って作品を作っていく…

彼は文字を素材として、作品や思想の媒介として捉えているのか?

もしかしたら文字を拾い集めた印刷ごっこをした日を除けばここまで文字に向き合ったのは初めてかもしれない。

職場の彼女が言っていた印刷屋から彼ははるかに遠い。文字を難なく読ませてくれない。文字として見ていいのか、図像として見るべきなのか?それは活版印刷機に対峙する職人の凹みの具合で仕事の良し悪しを判断するとか、そういう次元ではない。活字は掠れ紙は汚れているし折れているし。

しかし、たまらなく愛おしいもののだ。

漢字を構成する要素の一つ一つのアイデアに感嘆してしまう。

作家紹介

■立花 文穂

1968年広島市生まれ。