自分軸の作り方#1 〜息子2人が不登校から半年で復学。親として学んだこと〜

2020年は、新しいことへの挑戦ができた一年だった。

私は、2人の中学生を育てる母親だ。

2人とも、3年前に、一時期不登校になった。

夫の転勤のため、5年前に地方から東京に家族で転居した。中学受験が当たり前、というご家庭の多い地域で、適応するのが難しかったようだ。

子育てに挫折感を感じ、悩みぬいた私は、自分を変えざるをえない状況となった。

当時、子供が不登校になって、なんで私はこんなに苦しんでいるんだろう、と考えていた。息子たちの学校は、徒歩三分ほどの近所にある。チャイムの音や、運動会練習の音がいつも聞こえてくる。制服姿の子供達が歩いてくるのを見るだけでボロボロ泣けた。買い物に出かけた時など、ふとしたときに涙がこぼれる。

私の人生は、なぜこうもうまくいかないことばかりなのか。そんなふうに運命を呪うような気持ちさえ出てきたのだ。

子供を登校させなければ、夫に顔向けできない。子供を不登校にさせるなんて、世間からどう見られるか、何を言われるか。

何とかしたくて、不登校関連本を読み漁り、よさそうなことにチャレンジした。精神科にもかよわせたし、適応指導教室にも子供を連れていったが、子供は「なんか違う」と言う。

読んだ本の中で、1番しっくりきた本があった。Amazonのレビューがたくさん入っていたので、レビューも全部読んだ。タイトルは「不登校は99%解決する」。本の内容はこうだ。

子供の心には、コップがある。

その中には自信の水が入っていて、日々、子供は自信の水を使って行動している。

自信の水がコップの中になくなると、動けなくなる。だから、水を入れてあげよう。という本をだった。簡単そうに思えた。

その本にしたがって、子供にかける言葉がけを変えた。それまで自分が「〜したら?」とか「〜した方がいいよ」と、アドバイスのような指示ばかりしていたことに気づいた。

まずは、そっと見守ること。よく子供を観察し、子供の持つ、力や良さ(リソース)を見つけた時に「あなたには、こんな力がある」「お母さん嬉しい」と声をかける。これをコンプリメントと呼ぶそうだ。

そして、自分の表情も変えた。世界一幸せなお母さんの笑顔で声をかけるように書いてあったので、それを意識し始めた。そしたら、子供がなんだか変わってきた。

本の中で、お母さんの笑顔の言葉がけは、「子供の心のコップに自信の水を入れること。」だと説明されている。

「1日3つ、子供のリソースを見つけて子供に声をかける。それをノートに書いておく」という手法だ。

そして「自信の水が溜まれば子供は自ら動き出す」とあった。

ほんとかよ、と疑わしかった。でも、だいたいのブログや本には、そっとしておきましょう的な事が書いてあるし、行政の不登校相談や精神科にもかかったが、全部「好きなようにさせてあげましょう」だった。ゲームも好きなだけさせてください、と精神科医師から言われたが、「冗談じゃない」、 と思った。ゲーム依存になっちゃったら、取り返しがつかないじゃない。もと精神科ナースだった仕事柄、依存症の怖さはわかっている。

そんなこんなで、具体的に親のやることが書いてある本は、ほかに見つけられなかったので、ダメ元で続けてみることにした。

コンプリメントを実践して不登校を克服した親が運営する親の会がある、とネットで見つけたので、参加した。そしたら、ほんとに運営してる人たちは、子供達を再登校に導いていて、世界一幸せそうな顔をしていた。「大丈夫、コンプリメントしてたら、必ず学校に行くようになるから!」とはげまされた。それまで息苦しくて、血が通ってないような変な感覚があったが、久しぶりに深呼吸でき、血管が開いて血が通いはじめた気がした。

本の著者が添削してくれるトレーニングを始め、親の会にも月一で通った。

自分を変えることは、思ったよりも、ずっと難しかった。子供に小言や指示を出す癖がついているので、なかなかうまくリソースを言葉にできない。たどたどしくて、最初は子供に伝わらない感覚もあった。

でも、わかってきたことがあった。

子供が不登校児になり、目の前が真っ暗になる経験をしたが、

子供が不登校になったからと言って、目の前が真っ暗にならない人もいるだろう。

多分、そもそも、そのような人の子供は、

不登校にならないんじゃないか。

そんな仮説が自分の中に生まれた。

つまり子供が不登校になった親には、共通点があるのではないか。

読み漁っていた誰かのブログで、「自分軸で生きる」という言葉を見つけたのは、子供が不登校になって4ヶ月ほど経った頃だった。

パソコンでそのブログを見ていたら息子も、興味を持って覗き込み、

「俺、自分軸ないわ。他人軸で生きてる」と言った。

この子、すごいな。

私はブログを読んでも、自分をそんなふうには認められなかった。

そうか。私は他人軸で生きてる。だから、子供(他人)が不登校になっただけで、こんなにダメージを受けてるんだ。夫や世間(他人)に何を言われるか、怖がってるから、目の前が真っ暗に思えたんだ。

自分軸を作るためにどうしたらいいんだろう。

これが、私の自分軸作りのスタートの出来事だ。

子供達は、学校に行かないといけないと思っている。けど、こわくて行けないという。次男は特に、登校しようとすると「嫌だ、嫌だ、怖い」と頭をかかえて、動けなくなるのだ。

私は、何が怖いのかわからないので、その怖さの原因を調べるために、脳科学関連の本を読んだ。次男は発達障害と呼ばれる部類に入っているのだけれど、対応方法を知らな過ぎたことにも気づいたので、自閉症関連の本も読み漁った。

その中で、「体がすくむ」という現象について、詳しく書かれている本を見つけた。

体がすくんで動けなくなるのは、脊椎動物が進化の過程では古くから持っている「爬虫類脳」と呼ばれる自律神経の働きであることが説明してあった。

ヘビににらまれたカエル現象。スカイダイビング初心者が、インストラクターと一緒にヘリコプターから外に、さあ飛び出そうとする時に、とっさにドアにしがみつくのと同じ現象だという。

なるほど。

でもなぜ、学校に対してそのような現象が起こるのか。

そんなふうに掘り下げて考えてネットで調べ物をしていたら、ポリヴェーガル理論と言う本が出ていることがわかった。

迷走神経(自律神経のひとつ)の働きと、安全と絆について書かれている本だという。図書館で借りてみた。

「探していたのはこれだ。」とピンと来た。

笑いたくても笑えない、とか

カッとなったら怒りが止まらない、とか、

なぜか体が動かない、頭が真っ白になる…

程度の差こそあれ、自分の意思でコントロールできないものを、人間は持っている。

それが、「ポリヴェーガル理論」では解き明かされていた。

夢中になって読んだ。

そして、またネットで調べものをしていたら

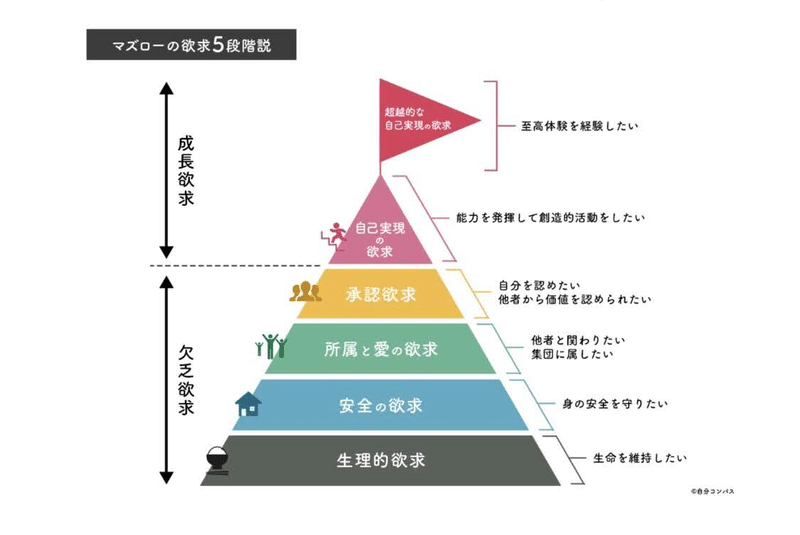

マズローの五段階欲求の図が出てきた。

学生時代に習ったな、これ。と思って見ていたが、

ポリヴェーガル理論と、

自信の水と、

マズローの五段階欲求がリンクした。

不登校になる子は、

安心安全の欲求が満ちてないから、

人との関わりを求められないんだ。

だから、学校にいけるようになるためには、自分が存在していることへの安心感を持ってもらうことが必要なんだ。

安心感を持ってもらうために、

親の笑顔が必要だったんだ。

パズルのピースがはまるような感覚だった。

ポリヴェーガル理論入門の本は、どうしても手元に置きたくなり、購入した。

子供は、コンプリメントの甲斐あって、半年ほどで自信の水が溜まったようで、登校できるようになっていた。でも精神的には不安定な感じがあった。まだまだ心のコップは小さくて、すぐに水を使い切ってしまうらしい。

親の会メンバーがいい人ばかりだったことや

悩んでいる他のお母さんを励ませるのが嬉しかったこと、

悩んでたお母さんが、数ヶ月後に励ます側のお母さんに変化しているのを見ることが、大きな喜びになっていたので、参加は続けていた。

東京に転居してきて友達もいなかったので、

新しい友達ができたことも、嬉しかった。

そうこうしているうちに、2020年のはじめ、コンプリメントで子育てする親の会から、親の会ブログに記事を投稿しないかとの話をいただいた。

書きたいことは、いっぱいあった。

コンプリメントへの感謝の気持ち。

親の会への感謝の気持ち。

本で書いてあることと現実が、リンクし始めた喜びも大きく、ワクワクすることで胸がいっぱいになっていた。

そうか、「学ぶ喜び」って、これなんだ。

子供達は、学校の勉強が面白くないと言ってるけれど、そりゃそうだよ。

興味のないことを、無理やり暗記させられて面白いわけない。興味あることを次々調べていくことが、ホントの学びだし、実生活にも活かせて、喜びにつながる。

生きてる意味を感じる。

知らなかったことを調べてわかるようになってくると、他のお母さんが悩んでることも、すごく理解できるようになって、寄り添えるようになった。自分が苦しんだから、同じような苦しみは、なるべく味わってほしくないと思っていた。自分のわかったことを、シェアすると、喜んでもらえて、自分も嬉しくなる。

興味のあることを調べて、ブログにも書いてるうちに、

気づけば私は、「自分軸」で生きるようになっていた。子供への不安より、自分の興味の湧いたものを調べることに夢中になり、ワクワクし始めていた。知りたいことを調べてアウトプットすることが、どうやら自分軸を作っているようだ。根っこにあるのは、「知りたい」と言う、自分の欲求だった。

コンプリメント以外にも、不登校支援をしているブロガーはたくさんいる。

書いてあることが、いちいち私の心にクリーンヒットするブログを見つけた。

「ファミリー・コミュニケーション・ラボ」代表の「みん」さんという方の書いているブログだ。

みんさんは、不登校支援に「NVC」というコミュニケーション方法を取り入れていた。

「NVC」という本も、図書館で借りて読んだ。

「これだ」と、またもや思った。

NVCは、非暴力コミュニケーションのことで、「思いやりコミュニケーション」とも呼ばれている。その中には、「私はこう思う。あなたはどう思う?」という対話方法が書いてあった。自分の欲求(ニーズ)を大切にすることも書いてあり。納得できた。

NVCは、「〜しなさい」の多い日本の教育とは全然違う方法だと感じた。相手をコントロールしようとするのではない、自分と、相手は、別人格の者で、相手を尊重できるコミュニケーションだと思った。

借りた本を期間延長して何度か読み、結局本を買った。

さらに、NVCを身につけたくなり、現在は、セミナー受講中である。

アラフィフのおばちゃんが、今になって、こんなにたくさんの本に影響を受け、行動していることに、我ながら驚いている。

きっかけは子供の不登校。そして「自分軸で生きる方法」を探し始めたことだった。

人生、辛い出来事がどう転ぶかわからない。

今私は、親の会のブログの執筆や、不登校で悩むお母さんの相談を受け、どう答えたら1番お母さんの心にクリーンヒットするのか、言葉の選び方を模索する毎日だ。

新しい年に、何をしようかと考えている。

もともと、仕事で、地域向けの勉強会などの企画をする機会があり、司会進行することがよくあった。私はそういう企画が好きだった。

子供が不登校になった親御さんには、少なからず「他人軸で生きてる」パターンがあると感じている。親がそうなら、子供もそうなる。

他人軸である限り、不登校を克服しても、また揺らぐだろう。

親子のエンパワメントができたら、きっと私は、楽しい。

そして、自分軸で生きる幸せな親子が増えたら、きっともっと日本は元気になる。

どうやったら、エンパワメントを必要としている親子と出会うチャンスを作れるのか、模索を始めたところだ。

手始めに、ノートでブログを綴ってみることにする。

自分の頭を整理しながら、自分に必要な学びを深めていく。

そしたら、昨日よりも新しい自分が、日々上書きされていくだろう。

気づけば自分軸が、もっとしっかりした軸になっていくだろう。

「自分軸の作り方」

今年はそれを、人に伝わる言葉でわかりやすくまとめたい。そしてそれを発表できる場を作りたい。

新しい年、新しい自分に、期待を込めて。

これは、私が初めてノートに書いた、始まりの物語だ。

*************************

【お知らせ】

11/24 (木) 10:00から、Mama Cafeオンラインを開催します!

今回のテーマは「共感」です!

ストレスの多い現代社会に

心のエクササイズを。

自分や、子どもや、

大切な人の心に寄り添う奥深さを

この機会にぜひ、感じてみてほしいです。

共感することにご興味のある方は

チェックしてくださいね🍀

ご質問等がございましたら、TwitterのDMでメッセージを送ってくださいね。

https://twitter.com/search?q=%EF%BC%A0cafetime321&src=typed_query

*「自分軸の作り方#6〜11は現在、見直し中です。見直し作業が終了しましたら順次公開予定です。ご了承くださいますよう、お願いいたします。2021.4.2

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?