観てない舞台を語る: 「新劇の時代」

勿論、この眼で観たことは無いのだが、ふと思い立って新劇の老舗である文学座にまつわる「五つの舞台」について、Twitterで語ってみた。その内容を再掲するとともに、時系列に沿った俯瞰を通じて改めて考えた幾つかについて、備忘としてここに記しておこうと思う。

1.文学座「女の一生」(1945)

我が母校(高校)の大先輩、杉村春子氏の代表作である。

初演1945年4月、なんと戦時中。それなのに冒頭と最後に空襲で焼け野原の場面が登場。風刺が効いてるやと思いきや、戦後になって森本薫氏が加筆したそう。翻弄される国家と、時代に翻弄される主人公(けい)という二重映し、この戯曲構造がより堅牢になった。

英国チューダー様式の文学座アトリエは今も新宿信濃町に建つ。

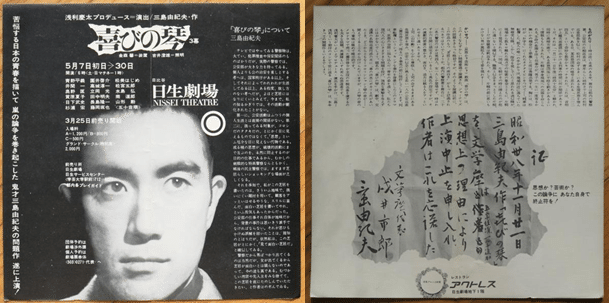

2.日生劇場「喜びの琴」(1964)

敬愛する三島由紀夫氏の戯曲。その作品性よりも、数奇な経緯で有名。

そもそもはこの戯曲、杉村春子氏率いる文学座に向けて書下ろされたものだが、内容に反共産党的な台詞があり、毛沢東支持派である杉村氏らが稽古を拒否。上演は日生劇場へと流れた。

三島氏は杉村氏に向け、「文学座には何人、共産党がいるんだっ!?」「俳優は、俳優に徹すること」と痛切に批判した。

3.文学座「ゴドーを待ちながら」(1960)

パリに遅れること7年、遂に日本にもゴドーが上陸。この戯曲は、何も「到来しない」ということを中心に据えた奇想の劇作である。

もしかすると、別役実も唐十郎もこの舞台を観たのではないのだろうか。この翌年より、彼らも「到来しない」物語を語り始めていく。

一つの舞台が、新世代の才能を覚醒させていく。胸アツである。

4.劇団NLT「サド侯爵夫人」(1965)

「喜びの琴」事件の後、文学座は分裂する。飛び出した側の劇団NLT向けて三島由紀夫氏が書いた傑作戯曲がコレ。

三幕構成だが、特に圧巻は二幕。主役の過去が覆るサスペンス劇として展開され、終幕前の「アルフォンスは私だったのです!」は名台詞となる。

変革プロジェクトにも通じる、”ストーリーの中盤展開は如何に在るべきか”を突き付けられる名作。

5.文学座「熱海殺人事件」(1973)

カリスマつかこうへい氏が25歳で書いた鮮烈戯曲は、つか氏自身の手ではなく文学座によって初演されている。

つか戯曲と言えば素舞台と思い込んでしまうが、初演は刑事部屋を精緻に作り込んだリアルな書き割りの前で上演されているのも面白い。

この頃から文学座は、新世代の外部才能と協奏を始めていく。その記念碑的な作品である。そして象徴的であるが、この舞台の丁度1ヵ月前、杉村春子氏による「女の一生」が最終公演を終えている。

まとめ: 「新劇の時代」を俯瞰しての備忘録

先ず一つ目、「新劇の共産志向は、平和希求の念から来る部分も多分にあったのだろう」ということ。

私自身、演劇を始めた頃に、共産主義や学生運動とつなげて見られることに居心地の悪さを感じた記憶がある。もちろん、大正の築地小劇場の頃から新劇がロシア演劇を志向してきた為という背景は承知していたが、平成に到ってなおイメージを残していた一つには、文学座の、杉村春子氏の、この頃の騒動があるのではないかと思う。

今回、しかし、それも無理はないことと理解できた。戦時下、空襲警報と召集令状(※森本薫氏は召集可能性ある年齢だった)に怯えながら公演を打った体験を持てば、平和希求を念じ行動するのも当然と考える。そしてあの時代、非戦の思想と言えば共産主義であったわけなのだから。

次に二つ目、「次の世代となるアングラ劇を産んだのは、他ならぬ新劇自体だった」ということ。

今回これがハッキリと腑に落ちた。いわゆる「60年代」がアングラ劇(≒小劇場)の第1世代なわけだが、その始原は、1960年に都市センターホールに於いて文学座が打った「ゴドーを待ちながら」にあるのだろう。

このとき、唐十郎氏は明治大学の2年生ぐらいか、別役実氏は早稲田大学を中退したかしないかの頃のはず。同時代の東京に居て、直接観たか(私は、そう確信するが)、観た者の詳説に接したかは知らないが、二人ともがこの数年後に本格的に劇作をスタートさせている。

演劇評論家の扇田昭彦氏によれば、60年に文学座が打った公演は、こなれておらず、いかにも翻訳劇という出来であったらしい。それでも、定型的な物語展開を捨て、不条理さを持ち込んだ奇想の劇作術は若い才能を大いに刺激したのではないだろうか。旧世代の1つの舞台が、数多の新世代の才能を目覚めさせたという妄想に、私は痺れてしまうのである。

最後に三つ目、「圧倒されていく新劇の側に立って、最後まで奮闘したのは皮肉にも三島由紀夫氏であった」ということ。

以下に60年代中盤以降の代表的な「演劇界の事件」を記す。段々に新劇代表、三島由紀夫氏が押されて行っている様が読み解けるかと思う。

(但し、客の入りという点では三島新劇は今一つであったよう。丸山明宏氏に言わせると「レベルが高過ぎた」そうな)

1965年:NLT「サド侯爵夫人」 ※三島由紀夫氏の最高評判作

1966年:別役実「マッチ売りの少女」 ※岸田國士戯曲賞受賞

1967年:状況劇場「腰巻お仙」 ※唐十郎氏の紅テントデビュー作

1967年:天井桟敷「毛皮のマリー」 ※寺山氏が丸山明宏氏に書いた戯曲

1968年:三島由紀夫「黒蜥蜴」 ※三島氏が丸山明宏氏を充てた舞台

1969年:現代人劇場「真情あふるる軽薄さ」 ※蜷川幸雄氏がデビュー

1970年:(三島由紀夫氏自決)

1970年:唐十郎「少女仮面」 ※岸田國士戯曲賞受賞

1973年:文学座「女の一生」 ※杉村春子氏による同戯曲の最終公演

1973年:文学座「熱海殺人事件」 ※つかこうへい氏の最初の当たり戯曲。

よく言われることだが、「時代が変わるとき、本当に一気に変わる」ことが痛感できる。ほとんど5年ぐらいの間に、アングラ劇が時代を席捲したようである。そして、最後まで、文字通り”生命の限り”新劇を支え続けたのが三島由紀夫氏のように見える。この間に氏は自分自身で劇団も主宰し、アングラ劇にも出演する稀代の俳優(丸山明宏氏)に当たり役を与え、それでも時に利あらず、最後は市ヶ谷に斃れる。言うまでもなく、右翼的な思想に傾倒して果てた三島氏が、誕生から絶えず左翼共産志向を続けた新劇の殿(しんがり)を務めたのである。なんという皮肉、なんといういびつかと思う。

もし時間旅行が可能となれば、私は過去のいつよりも、この”1970年”という年を訪れてみたい。その10年前に、新劇自身が実験的に打ったヨーロッパの流行り舞台が、僅か10年で新世代を目覚めさせ育て上げ、新劇の最後の擁護者をまでも完膚なきまでに打倒していく、その交代劇を観てみたいから。

かくて、日本の演劇はアングラ四天王による新時代を迎えていく。この頃のことも、また語ってみたい。

---

斯様な考え方を、面白がって頂ければ嬉しくございます。よろしければTwitterもフォローをお願いします。

https://twitter.com/NagareKataru

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?