おせちーずがあまり参照しない株式投資に関する指標

対象の資産が何であれ、投資をするときに参照される指標があります。

筆者がメインとしている株式投資にも指標がたくさんあります。

それらの何がどの程度なのかを目安にしている投資家が多いことでしょう。

一方、それらすべてに目を通して参照するのは容易でないと考えています。

今回はおせちーずが株式投資においてほとんど使わない指標を挙げます。

よく使う指標について言及されることは多いように感じますが、逆はあまり見ないような気がするからです。

こんなアプローチもあっていいように勝手に思いました。

おせちーず氏 プロフィール

投資歴約32年の女性株式投資家。新卒でシステムエンジニアとして従事し、その後証券アナリスト、シンクタンク研究員を経て、現在大学講師。『個別株でインデックス以下のローリスク・ローリターン』を追求した株式投資を行っている。

Twitter:https://twitter.com/osechies

ブログ:https://ssizehappy.exblog.jp/

メルマガ:https://www.mag2.com/m/0001697420

長期ホールド銘柄であれば

文字にするより、例を見たほうがわかりやすいと思いましたので、Yahoo! ファイナンスからお借りしました。

任天堂(東プ:7974)です。

なお、値は日々変わりますので、この図に示しているものはある一時点であることをご了承ください。

出典:任天堂(株)【7974】:株価・株式情報 – Yahoo!ファイナンス

個別株投資に少しなじみがある方であれば、上の図に示した指標はおおむねご理解されているかと存じます。

この図に掲載されている指標はたいてい参照しますが、長期にホールドしている銘柄に関してはPERやPBRはほとんど見ないです。

PERがxx倍になったら売ろうといったような自分なりの基準を持ったことがないような気がします。

買い増しする場合はPERが同業他社と比較して高すぎると感じれば、買い増ししない材料に使う、ぐらいでしょうか。

PERが高すぎると感じた場合には、予想EPSが引き下げられた経緯があるんだろうか?と探ることはあります。

また、米国株の著名な銘柄であればPBRは日本株に比べて総じて高く、どの程度の値だと相対的に低いのかわかりかねます。

これは筆者の日本株投資と米国株投資の経験値の違いかもしれません。

筆者はアナリスト時代日本株を担当していて、上の図に掲げた指標であれば勤務先に蓄積された膨大なデータを使ってそれぞれの指標の変化を追うことが容易にできました。

米国株もデータベースがあればいかようにもできるのですが、個人の立場ではなかなか難しい作業です。

オンライン証券などで閲覧できる指標はYahoo! ファイナンスよりも充実している場合が多いです。

β(ベータ)値

これは耳慣れないという方がいらっしゃると思います。

名前だけ見てどんな意味なのかわからないですね。

ベータ値(β)は、個別銘柄と市場の連動性を示すリスク指標です。

ベータ値が1であれば、市場平均と同じ値動きをすることを示し、また1より大きければ、市場平均より値動きが大きく、逆に1より小さければ、市場平均より値動きが小さいことを示します。

例えば、株式市場において、ある銘柄のベータ値が1.5ということは、市場全体が10%上昇するとその銘柄は15%上昇し、逆に市場全体が10%下落するとその銘柄は15%下落することを意味します。

値が大きければ、市場全体より上げも下げも大きいということです。

市場平均は筆者がアナリスト時代は日本株であればTOPIXを使っていました。

特定の銘柄(あるいはポートフォリオ)について過去一定期間の投資収益率を市場全体の収益率と回帰分析することで推定した時の「回帰直線の傾き」として計測します。

Excelを使い、日本株であればTOPIXと測定したい銘柄やポートフォリオのリターンを並べて回帰分析すれば誰でも算出できます。

これを筆者が使わない理由が2つあります。

一つ目は同じ銘柄(あるいはポートフォリオ)であっても、期間の取り方で値が変わってしまう値であることです。

たとえば、1年なのか、5年なのか、10年なのか。

日次リターンなのか、週次リターンなのか、月次リターンなのか。

一つでも変われば値が変わる可能性が高いです。

どの組み合わせだと、GoodとかBadという定義もないように感じます。

二つ目は、特に日本の大型株に関して言えば、銘柄単位でおおよそTOPIXよりリスクが高いか低いかを把握できている(と思う)ので、わざわざ見る必要が無い指標でもあります。

例えば、銘柄Aと銘柄Bでβ値が0.05違うからという理由で、どちらかを投資対象から外すということはしないです。

リターンもリスクもインデックス未満にするのが筆者の運用ポリシーですが、だからといってβ値が1未満の銘柄ばかりを持っているわけでもありません。

β値は景気敏感株であれば高い傾向があり、ディフェンシブならば低い傾向があるでしょう。ディフェンシブばかり持つのはなんとなく、特に上昇相場で楽しさに欠ける気がしています。

この辺りは性格が出るかもしれませんね。

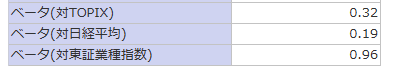

ちなみに楽天証券では3種類のβ値を算出して閲覧できるようになっています。

データはトムソン・ロイターが提供しているとのことでした。

出典: 楽天証券

PSR

これも耳慣れない方がいらっしゃるでしょうか。

PSRは Price to Sales Ratio の略で、日本語では株価売上高倍率と訳されます。

ある企業の株価が1年間の1株当たり売上高に対して何倍の水準となっているかを示す指標です。

PSRの算出式は以下の通りです。

PSR(倍) = 1株当たりの株価 ÷ 1株あたり売上高

PERやPBRと何が違うの?と尋ねられたら、PERはPSRの式の売上高を純利益に、PBRは純資産にすればいいです。

何と比較しているかという問題です。

ただ、PERやPBRと比較するとマイナーかもしれません。

PSRはベンチャー企業やスタートアップ企業に対して使われることが多いようです。

一方、成熟した企業の株価を評価する場面ではPSRはあまり使われません。

ベンチャー企業やスタートアップ企業は多くの場合、ベンチャーキャピタルなどの投資家から資金調達を行い、その資金を活用して多額の先行投資を行うことで事業を急成長させることを目指します。

その過程では赤字の期間が続くことも多く、利益が出ていなければ純資産も減っていきます。

場合によっては債務超過の状態となっていることもあります。

PERは利益の額を用いて企業価値を評価するための指標でした。ですから、赤字の場合には使えません。

同じように純資産が毀損している場合にはPBRも使えません。

一方、売上高はベンチャー企業やスタートアップ企業でもマイナスにはなりません(ゼロの可能性はありますが)。

ですから、PSRがベンチャー企業やスタートアップ企業に対して使われるようです。

PSRを筆者が使わない理由はシンプルで、ベンチャー企業やスタートアップ企業に多い小型株投資をほとんどやらないからです。

言い換えれば、大化けして得られるかもしれないリターンを最初から捨てているということです。

リターンもリスクもインデックス未満というポリシーに小型株は沿わないが故、PSRは使わないのです。

IPO投資や小型株のXバガー狙いであれば知っておいたほうがいい指標だと思います。

知っていても困らないけれど、「効き目」を知らないと役に立たないものも多い?

株式投資の指標は本当に様々ありますが、どんな指標がどういう意味を持って、どういうタイミングで効きやすいのかを知らないと、知っていてもあまり価値がないものかもしれません。

アナリスト時代にそのあたりの指標の有効性のローテーションみたいなものを測定していた同僚がいましたが、結論づけるのは難しかったような記憶がありますし、時間の経過と世の中の事情次第でその効き目も変化することがあるように思います。

そういう意味では「使わない指標」を知っておくのは、「タイパ」という点で意味があるのかもしれません。

────────────────────

バーリ・マーケット・リサーチの公式LINEでは、ここでしか見れない「資産/収支管理シート」や「インタビューの録画」を公開しています。ぜひご登録ください。

────────────────────

この記事を読んだ方はこちらの記事もおすすめです