「生産性」が低くても社会のお荷物にはならない

「高齢者はもう働けないから、そこに回る財源を生産性のある現役世代に回すべき」「障がい者は生産性がないから社会に不要だ」…

ネット上でこんな意見を目にしたことはないでしょうか。こういうことを言う人たちは、生産性という面を見て「合理的である」ということを理由にしています。実際に、2016年には似たようなロジックで、相模原市の障がい者施設で殺人事件まで起きました。それに対して、道徳・倫理的な面ではなく経済学の面からNOを突きつけることで、合理的にも間違っていることを指摘したいと思います。

経済の2側面

経済には2つの側面があります。「生産」と「消費」です。供給と需要と言ってもいいでしょう。当然の話ですが、経済はどちらも存在しないと成り立ちません。生産した財やサービスも、消費されなければ無駄になってしまいますから、企業はちゃんと需要があると見込んでから商品開発をしたりサービスを提供したりします。広告や宣伝を行ったり値引等のキャンペーンを行うのも、消費を促すためですよね。生産力も確かに大事ですが、「消費力」もそれと同じかそれ以上に重要な要素なのです。

高齢者や障がい者と消費力

さて、よく「生産性が低い」といってやり玉に挙げられる高齢者や障がい者の消費力はどうなんでしょうか。まずは、内閣府が公開するデータを見てみましょう。4つほどグラフが載っていますが、(1)を見てください。

この図からわかることは、高齢者の支出がめちゃめちゃ消費を支えているということです。また、次に、消費者庁からの引用を紹介します。

総世帯のうち勤労者世帯の平均消費性向は、60%台で推移しています。また、総世帯のうち世帯主が65歳以上の勤労者世帯は、70%台で推移しており、勤労者世帯全体よりも平均消費性向が高くなっています。

一方、総世帯のうち無職世帯及び世帯主が65歳以上の無職世帯の平均消費性向は、一貫して100%を超えており、不足分は貯蓄等を取り崩して賄っていることがうかがえます

消費性向というのは、可処分所得にしめる消費支出の割合です。ここでわかるのは、簡単に言えば高齢者の方がお金がよく消費に回るということです。生産性という面では確かに高齢者は現役世代に劣るでしょうが消費についてはかなり支える側なのです。

では、なぜ消費性向が高くなるのかと言えば、高齢者になると所得は減るけど消費は増えるからです。定年で引退して年金暮らし…となれば現役の時ほどの所得は得られません。それでも、苦労を重ねた体にはガタが来て医療費がかさんだり…というようなストーリーは想像できますよね。

これと同じようなロジックは障がい者にも当てはめることができるでしょう。働くことの難しい障がいがあれば、所得は国からの支援などに頼るほかありませんから、所得は少なくなります。それでも介護などで必要な支出は多くなります。障がい者もまた、消費性向の高い人たちと考えることができます。

消費を支える社会保障

ここまでで述べたとおり、高齢者や障がい者も消費という点からみると、社会にとって重要な役割を担っていることが分かります。しかし、彼らは「需要を抱えて入るけど所得がない(少ない)」という人たちでもあります。潜在的な消費パワーを発揮しきれていないのです。先に述べたように、消費がなければ生産は意味をなさないわけですから、社会にとっても本人にとっても、十分に消費を行えるように所得を支える方が望ましいでしょう。

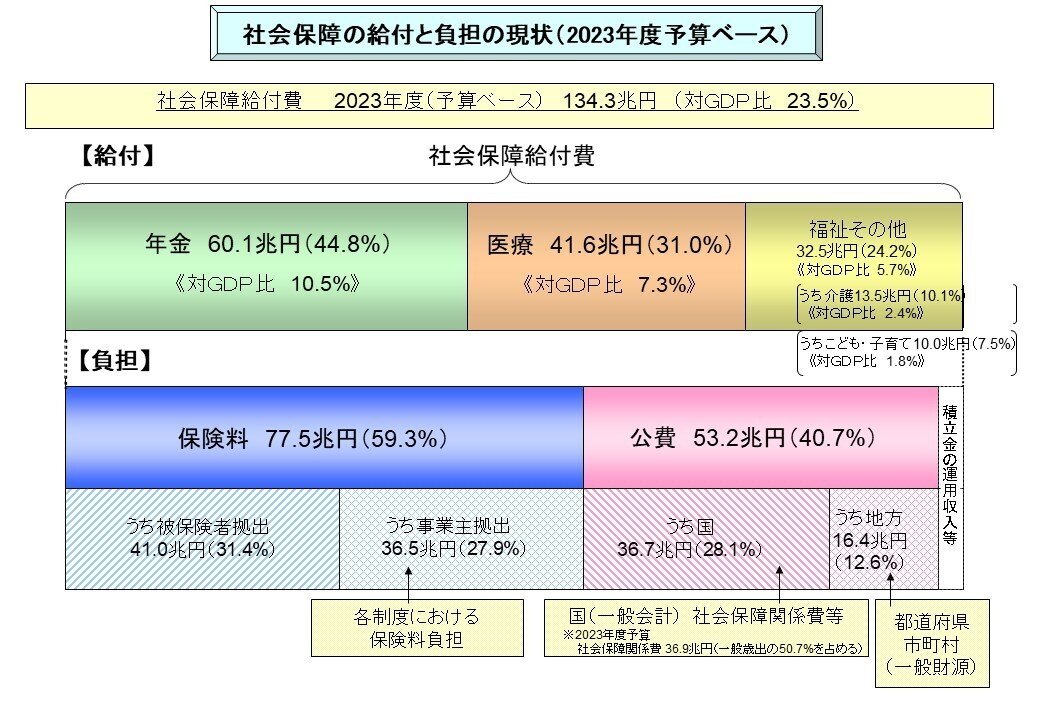

そこで役に立つのが社会保障です。下の図を見ると、実に年金だけでもGDPの約10%分に相当する額が給付されています。

もちろん、給付額がすべて消費に回るわけではないでしょうが、それでも比較的余裕のある(消費性向の低い)現役世代から余裕のない(消費性向の高い)高齢者や障がい者への所得の再分配を行い、より社会としての消費が大きくなるようにはたらきかける効果があるのです。

消費力が高いのに見逃されている人たち

さて、ここまで高齢者や障がい者も消費に注目すれば社会的に重要だということを述べてきました。しかし、実は「消費性向が高いのに日本の社会保障システムではカバーできていない人たち」が存在します。

それは子育て世代です。下の図は総務省統計局が公開している「世帯主の年齢階級別1世帯当たり年間の教育関係費」です。

この図を見ると、子育てにはかなりお金がかかることが示されていますね。しかし、先に出した厚生労働省の社会保障給付のグラフ中では、子育て関連の給付はかなりひかえめになっています。もちろん、子育て関連の予算は社会保障だけでなく税金からも出るのでそれが全てではないのですが、十分にお金が割り振られているかは意見が分かれそうです。

先日自民党が決定した「子育て支援金制度」は、社会保障制度の中から子育て世代にお金を回す政策です。しかし、この財源を巡っては野党との間で意見の対立があります。例えば維新の会は社会保障の中でも医療費給付などはスリム化できる余地があり、それを他に振り分けることができるとしていますし、国民民主党は国債発行を訴えています。

どの方針が最適かは誰にもわかりません。個人的な損得(負担増か否か)ももちろん大事ですが、「社会の消費を最大化するためにはどうしたらいいか」という目線も是非持ってもらいたいと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?