DXとマーケティングその40:マーケティング5.0でのデジタル能力を構築するための戦略

分析屋の下滝です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とマーケティングとの関係を考えてくシリーズの40回目です。

前回は最近発売された『コトラーのマーケティング5.0』においてDXについて触れられているのかどうかを確認しました。結果としては「デジタル変革」という言葉がありました。具体的な定義はありませんでしたが、どのように位置付けられているのかを確認しました。

デジタル変革の意味合いとしては、「自社のデジタル能力を構築すること」、あるいは、「自社をデジタル化すること」、といった使われ方であると解釈しました。そして、デジタル変革は、マーケティング5.0の必要条件であると位置づけられていることも確認しました。

今回は、マーケティング5.0におけるDXが具体的にどのような行いを意味するのかを見るために、もう少し詳しく「自社のデジタル能力を構築すること」が何をすることを意味するのかを見ていきます。

今後の連載の議論の流れとしては以下を考えています。

1.マーケティング5.0におけるDXを確認する(今回の内容)

2.これまでの連載で扱っていたDX関連書籍である『DX実行戦略』『デザインド・フォー・デジタル』『DXナビゲーター』でのDXの定義と比較を行い、共通点や異なる点を明らかにする

3.これらDX関連書籍での方法論・手法の中にマーケティング5.0でのDXがどのように位置付けられるのかを明らかにする。

4.これらDX関連書籍での方法論・手法の中にマーケティング5.0がどのように位置付けられるのかを明らかにする。

これまでの記事

これまでの連載記事に関しては以下の記事から確認できます。

おさらい:マーケティング5.0におけるDX

前回のおさらいです。『マーケティング5.0』の目次は以下の図のようになっています。

・第1部:序論

・第2部:課題

・第3部:戦略

・第4部:戦術

という流れです。

第1部では、マーケティング5.0の背景や概要が述べられています。

第2部では、デジタル世界でマーケティング5.0を実行するときにマーケターが直面する課題が議論されています。課題は、世代間ギャップ、富の二極化、デジタル・デバイドの3つです。

第3部では、戦略に関わる内容であり、マーケターが技術の戦術的利用(戦術に関しては第4部に対応)を検討する前に適切な基盤を得るのに役立つとされることが議論されています。以下の三つの章で構成されます。

・デジタル化への準備度が高い組織:企業が高度なデジタルツールを利用するための自社の準備度を評価する助けになる。

・ネクスト・テクノロジー:ネクスト・テクノロジーに関する初歩的な内容を含んでおり、マーケターがネクスト・テクノロジーを理解する助けになる。

・新しい顧客体験:新しい顧客体験の創出で実績のある様々な事例について検討がされる。

なお「デジタル変革」という言葉は、1つ目の「デジタル化への準備度が高い組織」の第5章で使われています。この章では、デジタル変革という言葉は、「デジタル化」や「組織」と関係のある文脈で使われます。なお、デジタル化や組織といった概念は、他のDX書籍でも主要な対象として議論されますので、おかしなことでは無さそうです。

以下の図に第5章の概要を示します。

次節では、5章の詳細を見ていきます。

第4部は、戦術に対応する部分となります。マーケティング5.0の構成要素5つがそれぞれ議論されています。

前回は、マーケティング5.0と関係する要素を含めて、次の図のように整理を行いました。

デジタル能力を構築するための戦略

では、第5章のデジタル変革に関係する戦略を見ていきます。

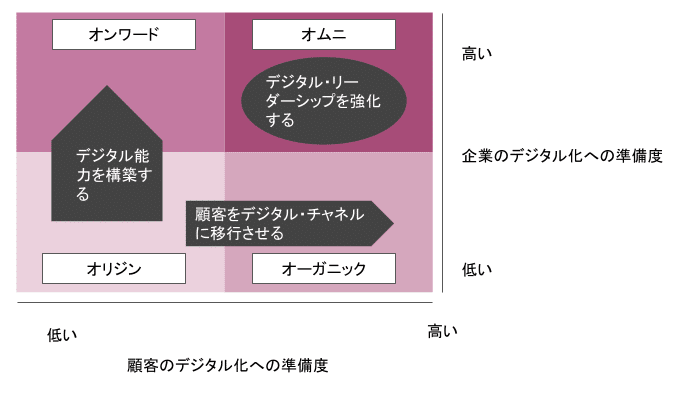

この章では、以下の図のように、「顧客のデジタル化への準備度」と、「企業(自社)のデジタル化への準備度」を二つの軸として、4象限の状態が議論されています。図のタイトルに「デジタル化戦略」と名前が付けられていることに注意してください。

3つの戦略が議論されています。

1.デジタル能力を構築する戦略

2.顧客をデジタル・チャネルに移行させる戦略

3.デジタル・リーダーシップを強化する戦略

デジタル変革に関係するのは、1つ目のデジタル能力を構築する戦略です。

デジタル能力を構築する戦略は「オリジン」象限または「オーガニック」象限にいる企業がとる戦略とされます。図では、「デジタル能力を構築する」は「オリジン(左下)」から「オンワード(左上)」からの矢印だけですが、「オーガニック(右下)」から「オムニ(右上)」への意味も含みます。

前回の記事で確認したように、「デジタル能力を構築するための戦略」とありますが文中では「デジタル変革を実行する戦略」とも表現されています。また上記の図にあるようにこの図のタイトルでは「デジタル化戦略」とも説明されています。したがって、以下では「デジタル能力を構築する」「デジタル変革を実行する」「デジタル化」は、同じような意味で使われていると解釈します。

この戦略での課題は次のように説明されています。

「オリジン」象限や「オーガニック」象限に入る企業にとって、課題はデジタル化した顧客のニーズに対応する能力を築くことである。これらの企業は、デジタル顧客体験を提供するための基盤になるデジタル・インフラ──ハードウェアとソフトウェアとITシステム──に投資する必要がある。最終的には、デジタルの専門知識やスキル、それにアジャイルな文化を含む組織の能力を構築しなければならない。

課題は「デジタル化した顧客のニーズに対応する能力を築くこと」とされています。

上記の図は、「顧客のデジタル化への準備度」と「企業(自社)のデジタル化への準備度」の二つの軸で構成されていると述べました。「企業のデジタル化への準備度」が低いか高いかを評価する基準の大枠は以下です。

・デジタルな顧客体験

・デジタル・インフラ

・デジタルな組織

詳細は以下になります。

<企業のデジタル化への準備度>

・デジタルな顧客体験

1.企業はカスタマー・ジャーニーの全行程で、おおむねデジタルな手法で顧客と関わり合うことができる。

2.すべてのデジタル・タッチポイントがシームレスで摩擦のない顧客体験に統合できる

3.企業はデジタル・ビジネスモデルによって価値を生み出し、収益を得ることができる

・デジタル・インフラ

1.大量の顧客データをリアルタイムで捕捉、保存、管理、分析するテクノロジーが利用できる

2.ビジネスプロセスは、新しいデジタル・ビジネスモデルに適合するようにデジタル化され、リエンジニアリングされている

3.建物、車両、IoT接続機器などの物理的資産のデジタル化が実施されている

・デジタルな組織

1.ほとんどの従業員がリモートワークを行なったり、仮想空間で他者と協働したりするために、デジタルツールでエンパワーされている。

2.データ科学者、UX<ユーザー体験>デザイナー、ITアーキテクトなどのデジタル人材を強化することが、重要な優先課題とされている。

3.強力なデジタル文化があり、そのおかげで営業管理者とデジタル人材がスムーズに連携できる

なお、三つの大枠の中で、デジタル変革という言葉が出てきているのは、以下だけです。

・デジタルな組織

だだし、前述のように、同書ではデジタル変革とデジタル化を区別していないように読めるので、三つの大枠すべてを確認の対象とします。

デジタルな組織

デジタルな組織では、次の三つが評価基準とされています。

1.ほとんどの従業員がリモートワークを行なったり、仮想空間で他者と協働したりするために、デジタルツールでエンパワーされている。

2.データ科学者、UX<ユーザー体験>デザイナー、ITアーキテクトなどのデジタル人材を強化することが、重要な優先課題とされている。

3.強力なデジタル文化があり、そのおかげで営業管理者とデジタル人材がスムーズに連携できる

次のように説明がされています。

デジタル変革の成功を決定づけるもっとも重要な要因は、おそらく組織だろう。従業員は、遠隔で働いたりバーチャル空間で他者と協働したりするためのデジタルツールを準備されなければならない。変革を進めている途中の従来型企業では、これらの新しいデジタルツールを既存のITシステムと統合する必要がある。

組織の学習プロセスを加速するために、企業はデータ科学者、UXデザイナー、ITアーキテクトなどの新しいデジタル人材をリクルートしなければならない。また、文化にも力を入れるとよいだろう。文化はデジタル変革を阻むおもな障害であることが多いからだ。企業が構築する必要があるのは、迅速なテストに加えて事業マネージャーとデジタル人材との協働も継続的に行われるアジャイルな文化である。

キーワードを抜き出したいと思います。

・従業員が使うためのデジタツールの準備

・デジタルツールと既存のITシステムと統合

・デジタル人材のリクルート

・アジャイルな文化の構築

正直なところ、どのように論理展開されているのか、この記述だけでは正確な理解は難しいように思えました。

行う必要があることの実施後を図に整理しました。

デジタル・インフラ

デジタルインフラでは、次の三つが評価基準とされています。

1.大量の顧客データをリアルタイムで捕捉、保存、管理、分析するテクノロジーが利用できる

2.ビジネスプロセスは、新しいデジタル・ビジネスモデルに適合するようにデジタル化され、リエンジニアリングされている

3.建物、車両、IoT接続機器などの物理的資産のデジタル化が実施されている

次のように説明がされています。

企業は顧客データ・インフラを構築することによって、デジタル投資を始める必要がある。デジタル化は、ワン・トゥ・ワンのパーソナル化や予測マーケティングなど、多くの新しい戦術を使用可能にする。だが、これらの戦術の基盤になるのは、迅速かつ動的な顧客理解である。したがって、企業はビッグデータをリアルタイムで管理、分析するテクノロジーを使う必要がある。

企業は自社のビジネスプロセスの変革も行わなければならない。デジタル化は現行の業務を自動化するだけで終わりではない。企業は往々にして事業全体を新しいデジタルの現実に適合するように構築し直す必要がある。そのうえ、デジタル・イミグラントの企業は、デジタル化する必要がある物理的資産を大量に蓄積している。IoTによってそれらの資産をデジタルに繋ぐことで、資産の価値が上る可能性がある。企業はスマートビルやスマート車両を活用して、本物のオムニ・チャネル体験を提供することができる。

キーワードを抜き出したいと思います。

・顧客データ・インフラの構築

・ビッグデータをリアルタイムで管理、分析するテクノロジーの使用

・自社のビジネスプロセスの変革(評価基準の「ビジネスプロセスは、新しいデジタル・ビジネスモデルに適合するようにデジタル化され、リエンジニアリングされている」に対応するかと思われる)

・物理的資産のデジタル化

こちらも、どのように論理展開されているのか、この記述だけでは正確な理解は難しいように思えました。

行う必要があることの実施後を図に整理しました。デジタル組織の図の下に追加しています。

デジタルな顧客体験

デジタルな顧客体験では、次の三つが評価基準とされています。

1.企業はカスタマー・ジャーニーの全行程で、おおむねデジタルな手法で顧客と関わり合うことができる。

2.すべてのデジタル・タッチポイントがシームレスで摩擦のない顧客体験に統合できる

3.企業はデジタル・ビジネスモデルによって価値を生み出し、収益を得ることができる

次のように説明がされています。

パンデミック後の時代には、デジタル顧客体験を構築できる企業が成功するだろう。デジタル化は基本的な顧客エンゲージメントのレベルで終わってはならず、マーケティングから販売、流通、製品の配送、修理まで、顧客接点のあらゆるものを含んでいなければならない。そして、それらすべてのデジタル・タッチポイントが、一貫性のある顧客体験に統合されるべきである。

だが、もっとも重要な点として、これらの企業は価値を創出する方法、つまり、顧客体験からどのようにして収益を生み出すかを再考する必要がある。デジタルビジネスにはまったく別の経済理論がある。企業は、「エブリシング・アズ・サービス」<情報処理に必要なハードウェアやソフトウェアなどのシステム資源をインターネット経由でサービスとして提供すること>のサブスクリプション、電子マーケットプレイス、オンデマンド・モデルなど、新しいビジネスモデルを検討しなければならない。

キーワードを抜き出したいと思います。

・カスタマー・ジャーニーの全行程におけるデジタル・タッチポイントの構築

・すべてのデジタル・タッチポイントを一貫性のある顧客体験に統合する

・新しいビジネスモデルの検討

こちらも、どのように論理展開されているのか、この記述だけでは正確な理解は難しいように思えました。

行う必要があることの実施後を図に整理しました。図の左部分が新たに追加した要素です。「顧客」と「デジタルビジネス」は、デジタルインフラで議論した要素を共有しています。

ここまでが、マーケティング5.0の必要条件となるデジタル変革の内容となります。

次回は、上記の図の要素と、DX関連書籍でのDXの要素とを見比べることで、両者で共通のものや異なるものを明らかにしていきます。

まとめ

今回は、マーケティング5.0でのデジタル変革(DX)の戦略をとりあげました。この戦略は、デジタル化した顧客のニーズに対応する能力を築くという課題に対する取り組みです。

今回は、具体的には、この戦略にどのような要素が含まれているのかを確認しました。この戦略は、大きく三つの視点から議論されていました。

・デジタルインフラ

・デジタルな組織

・デジタルな顧客体験

これら三つの視点の中から、それぞれの取り組み後の要素を整理しました。

次回は、今回確認した要素とDX関連書籍でのDXの要素とを見比べることで、両者で共通のものや異なるものを明らかにしていきます。続きはこちら。

これまでの記事

これまでの連載記事に関しては以下の記事から確認できます。

株式会社分析屋について

ホームページはこちら。

noteでの会社紹介記事はこちら。

【データ分析で日本を豊かに】

分析屋はシステム分野・ライフサイエンス分野・マーケティング分野の知見を生かし、多種多様な分野の企業様のデータ分析のご支援をさせていただいております。 「あなたの問題解決をする」をモットーに、お客様の抱える課題にあわせた解析・分析手法を用いて、問題解決へのお手伝いをいたします!

【マーケティング】

マーケティング戦略上の目的に向けて、各種のデータ統合及び加工ならびにPDCAサイクル運用全般を支援や高度なデータ分析技術により複雑な課題解決に向けての分析サービスを提供いたします。

【システム】

アプリケーション開発やデータベース構築、WEBサイト構築、運用保守業務などお客様の問題やご要望に沿ってご支援いたします。

【ライフサイエンス】

機械学習や各種アルゴリズムなどの解析アルゴリズム開発サービスを提供いたします。過去には医療系のバイタルデータを扱った解析が主でしたが、今後はそれらで培った経験・技術を工業など他の分野の企業様の問題解決にも役立てていく方針です。

【SES】

SESサービスも行っております。