MIRA-MIRU!を徹底考察してMIRU!

ソ連月間第4弾として入荷したロシアブランドMIRA-MIRU!

ブランド名に世界や平和の意味を持つロシア語мирを使ったこのブランドは、アヴァンギャルドなデザインを用い、ロシア好きやソ連好きには見慣れたグラフィックを使っておりますが、ひとつひとつのアイテムには深い意味が込められております。私Ryusei、研究員としてそのソースを調査してまいりましたので今回はそのレポートとなります。

MIRA-MIRU!は社会問題をデザインに落とし込むことで議論のきっかけとなるような「クリティカルデザイン」の手法を用いたブランドとなっております。それでは一つずつ考察して参ります。

まずはこちらのジャケット。GULAG(グラーグ)とはソ連時代に使われた強制収容所のことです。レーニンの時代から作られていたものですが、スターリンの時代に使い方は凄惨なものに。過酷な生活環境の中、多くの人々が投獄されました。その実態はまさに人類の敵。「DAU.」の監督、イリヤ・フルジャノフスキー氏も、この記憶を忘れてはならないとインタビューで答えています。

そして、この写真の女性はスターリンの大粛清の時にグラーグへと投獄されたソ連の作家エウゲーニヤ・ギンズブルグ。グラーグでの体験を2冊の自伝にまとめたことで有名です。この本は2009年に映画にもなっているそうです。日本では未公開ですが、機会があったら観てみようと思います。

左腕のパッチに書いてあるのはPortisheadというイギリスのバンドの曲"Sour times"の歌詞。ダークな雰囲気ながらどこか懐かしく哀しい雰囲気の曲です。

続いてはこちら、鮮やかなブルーが特徴的なジャケット。

KOYAANISQUATSIとはアメリカ、インディアンの部族のひとつホピ族の言葉で、「常軌を逸し、混乱した生活。平衡を失った世界」という意味。1982年に作られたドキュメンタリー映画のタイトルにもなっております。

ドキュメンタリー映画と表して良いものか。。。高度資本主義による成長主義、環境破壊やブルシットジョブ等を映像美、様式美的に捉え創り上げた狂気の作品。

そして右胸のパッチの文書はこちらも歌詞。Philip Glassの"Forgetting"という曲です。KOYAANISQUATSIの映画音楽にも携わった現代音楽の巨匠Philip Glass。壮大な音作りで、物語性を感じる一曲です。

続いてはこちらのジャケット。鮮やかなブルーにプロレタリアートをイメージしたペンキ加工、こちらはBUNKER TOKYO限定モデルとなっております。

こちらの文書は詩の一節。『ジャングル・ブック』で有名な作家ラドヤード・キップリングの" IF "という作品です。

シニカルな雰囲気を孕んだイラストにMIRA-MIRU!らしい遊び心を感じます。

ここからはスウェットです。

VCHKとは1917年の十月革命後にレーニンが設立した秘密警察組織"反革命・サボタージュ取締全ロシア非常委員会"のこと。

ВЧК(ヴィチェーカー)もしくはЧека(チェーカー)と呼ばれ、後には皆様お馴染みKGBとなります。

そして、LIKBEZとはレーニンが行なった識字率を上げるための政策のことです。当時のロシアの識字率は25〜30%程度、地方都市や中央アジアなどにいくと教育を受けた人の数はさらに少なく、識字率を上げることで人々に政治参加を促し、結果この政策は成功を収めています。

そして、溢れんばかりの群衆を撮ったこの写真は1956年、ユーゴスラビアの政治家チトーがロシアを訪れた時のもの。

チトーは独裁者の中でもカリスマと名高い政治家で、多民族国家であったユーゴスラビアを、社会主義体制と共産党一党独裁でまとめあげ、ひたすら民族間の宥和に努めた人物です。

ソ連の影響下にあり、共産圏であったユーゴスラビアですが、第二次世界大戦後にモスクワからの自立を意図し、それを恐れたスターリンによってコミンフォルムから除名されたり、その後も東西両陣営関わらず多くの国と友好な関係を構築したりして多数の国から勲章を受賞しています。

こちらはピオネールのグラフィックを用いたスウェット。

ピオネールとは1922年に創設されたソ連版ボーイスカウト。モットーは「常に備えよ!」。満10〜15歳の少年少女を対象に、共産主義の課外教育活動が行われました。また、ピオネールの上位組織として、コムソモールという青年団も存在しておりました。

下の文字"SEX0"についての解説に移ります。ソ連時代において、セックスの話題はタブーでした。1986年に、ソ連のレニングラードと米国ボストンの中継対話が行われた際にソ連側の女性が発言した「ソ連にセックスはありません。」は今もなおミームとして残っております。ペレストロイカ後、タブーの風潮が薄れてくると公共の場でも性的な内容のものは増えていきましたが、現在のロシアでも政府が保守的な価値観を持っているため大きく話題に上がることは多くないそうです。タブーをテーマにクリティカルデザインを行うSSANAYA TRYAPKAがセクシーなアイテムを作ることは、まさにこのSEX0のタブーに切り込んでいると言って良いでしょう。

最後にその下のフォトグラフについて。こちらは90年代にベラルーシで撮られた名誉警備隊の写真。185cm以上の身長と、強い健康機能を備えた人物しか入れないまさに国の代表のような部隊です。

こちらもピオネールのプロパガンダのグラフィックを用いたスウェット。

写真の女性はオリーブ・オートマンという19世紀に生きた女性。子どもの頃にインディアンの部族に拉致され過酷な環境で生活、その1年後にまた別の部族のもとへ次は家族として貰い受けられました。タトゥーも入れ、インディアンとして生活をしはじめてから5年後、弟が生きていることを知り白人社会へと復帰。伝記を残し、有名人となった方です。

また。もう一つの写真の男性はAnatoly Kashpirovskyというロシアの催眠術師。ソ連時代に精神医学のテレビ番組に出演しており、カルト的な人気を博した人物です。

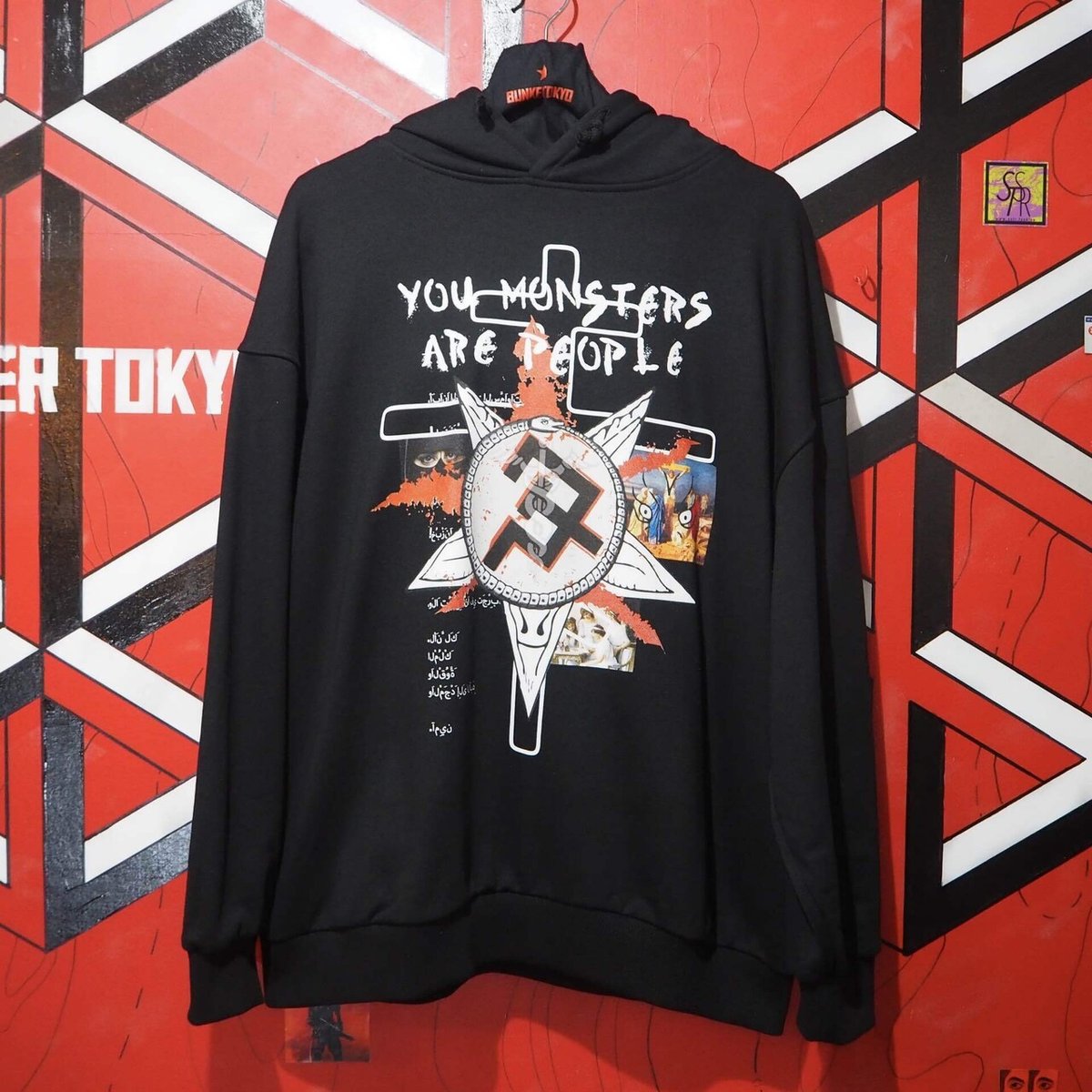

最後はカルト感溢れるこちらの限定フーディ。YOU MONSTERS ARE PEOPLEという強いメッセージ性に、ロレーヌ十字、ケーリュケイオン、ウロボロス、悪魔崇拝を彷彿させるペンタグラム、鉤十字と槌と鎌を組み合わせたような図形、イェヴグラフ・ソロキンの描いた宗教画、OTMAの絵画、目出し帽の人物、アラビア文字……。抽象的な要素が盛り沢山なアイテムとなっております。

メッセージに関しては、イギリスのバンドBring Me The HorizonがObeyという曲の歌詞に用いていたり、Matt Poskyというアメリカのジャーナリストが同名のサイトを立ち上げていたりします。

なぜこの文なのか、なぜこのグラフィックの組み合わせなのか、考え出すとキリがないですが、そういった想像を掻き立ててくれるのもこのブランドの魅力の一つかと思います。

掘れば掘るほどモチーフの深さに驚かされるMIRA-MIRU!のアイテム。ルックの素晴らしさももちろんですが、リテラシーを持って向き合うとまた別の面白さがあり、これこそがファッションからカルチャーを学ぶということだと思います。

もちろん、私が調べたこれが全てではありません。

普段皆さんが着用している服について深く考えてみると、変わった視点からファッションを、またカルチャーを楽しめるかと思いますので、皆様も気が向いたらクローゼットにある服がなぜそのようなデザインなのかというところに思いを馳せて向き合ってみてください。

Ryusei

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?