私小説論批判

文芸批評時評・9月 中沢忠之

あなたは田山花袋という名前を知っているだろうか? 女学生の蒲団の匂いをかぐ痛いおじさん、もとい、文学史上自然主義の大作家として知られている。彼が明治37年(1904)に発表した「露骨なる描写」は、のちに私小説と呼ばれることになる文学ジャンルの旗揚げ宣言とも読める評論である。そこで花袋は理念や技巧を凝らした文章を批判し、自分の思うところをそのまま書くことこそが文学であるといい放った。「拙かろうが、旨かろうが、自分の思ったことを書き得たと信じ得られさえすれば、それで文章の能事は立派に終る」と、終ってしまうと。じゃあ作家なんていうおまえの職業こそ終ってるじゃないかとツッコみたくなる気持ちはわかる。花袋もそんなことは百も承知で、要は、ロマン主義や技巧主義を旧世代として敵設定し――実は花袋自身この世代に属するともいえるのだが――、自然主義を新世代が取り入れるべき正統な文学とした、政治的なナラティヴを起動させているのである。自然主義をめぐっては当時様々な論争もくり広げられている。かくして心境小説や私小説が受け入れられていく文学の世界は、このような花袋をはじめとする自然主義のナラティヴが下支えしていたということができるだろう。

『文學界』(9月)が「エッセイが読みたい」という特集を組んでいる。「エッセイについてのエッセイ」「エッセイのような論考」「エッセイについての論考」「文学フリマでエッセイを買う」の四部構成になっていて、編集のセンスが光る。高瀬準子と大前粟生が担当する「文学フリマでエッセイを買う」ではマイナー誌にスポットが当てられる。『文學界』は元々「同人雑誌評」を紙面にもっていた。2009年以降は『三田文學』が「新 同人雑誌評」として継承するが、そこで選ばれた最優秀作は半期ごとに『文學界』に掲載されている。メジャー文芸誌を頂点にして地方同人誌が下方に配されるヒエラルキーはすでに弱体化しており、このヒエラルキーを批判することにはあまり意味がない。弱体化の要因として文学フリマの登場とウェブでの作品掲載があげられる。地方同人誌を介さなくても、文学フリマとウェブから新たな書き手をいくらでも発掘できるようになった。それはそれで別の問題をもたらしもするだろうが、文芸誌が複数のチャンネルと繋がっていることを示すことは有意義だと思う。特集の最後を飾る宮崎智之の「定義を拒み、内部を開け―エッセイという「文」の「芸」」は、文学史を精査して現在のエッセイの可能性を探る労作である。柿内正午「エッセイという演技」も面白かったが、ここでは宮崎のテクストにフォーカスしたい。誰しもがエッセイというジャンルの定義に「あやふや」さを感じている。言い換えれば、エッセイとは「あやふや」なジャンルであるというナラティヴが支配的である。宮崎はその「あやふや」さを肯定しつつ、複数の隣接するジャンルのナラティヴと関係させて宮崎なりの定義と可能性を導き出している。これまでエッセイは、文学の中でも下位ジャンルに位置付けられがちだった。宮崎は、有名人しか成立しにくいエッセイの属人的な側面にも言及しているが、有名な作家のやっつけ仕事的なジャンルでもあった。しかしエッセイをめぐる新しいシーンは、文学フリマやウェブで起こっている。宮崎自身そのシーンから登場したのだろう。歴史を掘り起こしながらそのナラティヴを起動させ、固有のフレームを設定することは何よりジャンルを活性化させるだろう。

退屈かもだが、ちょこっと専門的な話をする。ここまで何度かナラティヴという用語を使った。ナラティヴ分析は文学研究で以前から用いられてきた。ストーリーがあればナラティヴは当然ある。他方、セラピーの臨床や当事者研究の現場で用いられることでここ二十年ほど注目されてきた用語でもある。化学的なアプローチやエビデンス主義ではうまくカバーできない部分をフォローするために活用されてきたそうだ。科学知VS人文知の図式は古くからある。ただ、文学の世界では、ナラティヴ分析は人文知の曖昧さ――文学的な、あまりに文学的な――をフォローする科学知的な期待から導入されたという面もある。たとえば前田愛の記号論や大塚英志の物語論の導入もそういうインパクトがあったはずだ。ナラティヴ分析は非科学的なわけではなく、固有の形式性(パターン化しうる法則)をそなえているのである。どれも似たり寄ったりの昔話や神話が典型的な例である。ただ臨床の現場では一般化しえない私だけの物語という意味を強くもつ傾向にある。パターン化しうるナラティヴと私だけのナラティヴ。ところで、ナラティヴを臨床の文脈で文学に導入した最初の日本の作家は村上春樹だろう。彼は深層意識に潜在する固有の形式性――「集合的無意識」とか「原型」とか――に文学の可能性を見出した(村上春樹は「ナラティヴ」ではなく「物語」という)。その一方で、ここ十年ほどは、一般化しえない私だけのナラティヴが幅をきかせている。江南亜美子は、マイノリティーや当事者研究の影響を受けた文学作品の傾向を私小説の新たな展開と見ている(「更新される、「私小説」」、『ことばと』vol.5、2022年4月)。あなたにしか語れない物語を語りなさい! 先月発表された芥川賞の受賞作家は、障害をもつ当事者作家――作家本人が当事者作家と呼ばれることに理解を示している――の作品が受賞し、話題となった。私がナラティヴという用語を用いているのは、ここ十年ほど支配的な文学のナラティヴ――もちろんその一部にすぎないが私には硬直しているように見える――を解きほぐす意図があるからである。

SNSで『週刊読書人』(8月18日号)が物議をかもした。火種は、田中秀臣×栗原裕一郎のキャンセルカルチャーをめぐるトークイベントを採録した対談「不寛容な時代に抗う言論は」である。対談は、作家の笙野頼子が文芸誌からキャンセルされている――つまり書き手として起用されなくなった――という話題から始まる。キャンセルの理由を、彼女が女性の立場からトランスジェンダー批判をしていることに求める。その流れでトランスジェンダーの行き過ぎた言動を批判するという構成になっており、全体的にキャンセルカルチャーというよりもトランスジェンダー批判の様相を呈している。話は栗原が主導し、田中が後押しして進行する。栗原の主張は、SNS(Twitter改めX)で繰り返されているもので、そこでも物議をかもしている。ちょうど一年前に話題になったさいにも時評で取り上げた(「夏はあっという間に過ぎ去った」https://note.com/bungakuplus/n/n6292f4455642、2022年9月)。栗原はトランス差別者と批判されもするが、いちおういっておくと、トランスジェンダーをまるごと批判しているのではなく、彼にとって行き過ぎていると見える言動を批判している。私が彼の発言で問題にしたいのは、被害者ナラティヴを駆使しているという点である。被害者ナラティヴ自体に問題があるわけではないのだが、文芸誌のキャンセルとトランスジェンダー批判の、本来は別々の問題を混線させた状態で被害者ナラティヴを駆使することに疑問がある。文脈を知らない人向けに、もう少しわかりやすく話してみよう。栗原は以前から文芸誌批判を展開してきた。確かに文芸誌による笙野のキャンセルは問題だと考えるし、私も文芸誌批判をしてきたのでわかるが、それは被害者ナラティヴを醸成する。しかしそれとこれとは別だ。代理批判がNGだとは思わない。とはいえ、なぜあなたがトランス問題でそこまで執拗に被害者ポジションをとれるのか? けっきょく、前者のキャンセル問題で醸成される被害者ナラティヴが後者のトランス問題に浸透しバイアスをかけている。私にはそう見える。栗原がいうようにトランスジェンダーをめぐる一部の言動に問題があるのだとして、それなら、笙野らのトランスジェンダー批判にも一部問題があるというロジックを展開すること、むしろどちらに対しても代理などしきれないと立ち止まることが、私たち非当事者の最低限のマナーではないかと思うのだが、どうか。

文芸誌のキャンセルに関わる媒体の問題にもふれておこう。対談を掲載した『週刊読書人』を批判したり、不買するというコメントがSNSで一部見られた。ちょっとしたキャンセルカルチャーであろう。少し回り道してこの問題を語ってみたい。最寄りの地域図書館へと久しぶりに足を運ぶ機会があった。雑誌コーナーには文芸誌二冊程度の小規模な図書館なのに、『文藝春秋』『中央公論』『世界』にくわえ、『正論』『HANADA』『Wedge』『WiLL』が揃っていて驚いた。ラインナップにひと癖あるのではないかと苦笑したり、雑誌・新聞媒体のシニア化を痛感したりしたが、ここには公共圏みたいなものがあるのだなとも思った。最近はアートの公共性が話題にのぼることが多い。文学だと、教育段階から日常的に組み込まれているので見えにくいが、書店や図書館に入る雑誌・新聞が相変わらず一定の公共圏をになっているのではないか。商業的なセールスに配慮しなければいけないとはいえ。でなければ、『週刊読書人』に対する批判などありえないし、芥川賞作家の、出版界に対する「健常者優位主義」批判のインパクトなどなかっただろう。だれもが公共的なものとして期待しているわけだ。むろん、気に食わないものが掲載されていれば媒体を批判すればよいし、それが差別を助長しかねないものであるならなおさら批判があってしかるべきである。その批判が公共圏の維持に資するところもあるはずだ。ただ、媒体が敵で自分は真っ白だ――もしくは媒体は私たちだけのものであるべきだ――というところから放たれる批判には首をかしげる。笙野らをいくら差別者だと見なすにせよ、その問題にだんまりを決め込んできた文芸誌を手に取ってそれでよしとしてきたことは問題なしだとは思えない。媒体の沈黙は他の作家をも委縮させ、書きたいことが書けなくなるという副作用をもつ。それに今回の件が突発的な事件であるかのような印象を与えないためにも何らかの言及を求める声があってしかるべきだった。それがなくて『週刊読書人』だけを批判するのはおかしい。一媒体だけが公共圏――この用語が嫌なら文壇でいいよ――を作り出しているわけじゃないじゃん? 他方、栗原は『週刊読書人』の一面で特集が組まれたわけだから、少なくともこの件に関してはもはや被害者ではないだろう。ナラティヴを新たにすることを期待したい。まあしないだろうけど。

文学作品の評価の仕方にはおおむね二つのナラティヴがある。技術的に優れているかどうかというナラティヴと、実生活にコミットしているかどうかというナラティヴ。後者は社会や政治へのコミットにも通じる。村上春樹の「デタッチメント」から「コミットメント」へという有名なテーゼは前者から後者への転回を表現したものであった。冒頭にかかげた田山花袋の発言は、前者を批判し、後者に文学の可能性を見るというものである。花袋は、女学生の蒲団の匂いをかぐ作家を物語の最後に置いたが、弱者男性介護者の精液を飲む障害者をクライマックスに置いた作品がこのたび芥川賞を受賞した。市川沙央の『ハンチバック』。初読時点で作家が障害――作品では「障害」が用いられているのでこの用語をここでも使う――をもつ当事者作家であるということを知っていた。だから、同じ障害のある主人公を作家と重ねながら読むことを自然に行った。障害者の観点から記述される生活の実態、あるいは社会批判――中絶の選択や出版界の紙中心主義など――の数々が描写される。それらのいくつかはスピーチアクト的な強さをもって受け取られた。スピーチアクトとは、言葉に命令や要求や契約など(受信者に行為させる機能)が伴っているという考え方である。じっさい、『ハンチバック』を載せた『文學界』は、今月号から電子書籍としての販売を始めた(文芸誌の電子書籍はすでに『文藝』が行っている)。作中、紙の読書が困難な障害者のことを考慮に入れていない出版界を「マチズモ」と非難するエピソードがある。それを受けて『文學界』は動かされたわけだ。ただ、マルチメディア化など容易ではない私どものような小出版にまで「マチズモ」といわれてもな! という反発を感じもしたが、いずれにせよ読者も当事者として巻き込んでいく。また主人公はウェブ上で複数のアカウントをもち、性風俗の記事やティーンズラブ小説、「妊娠と中絶がしてみたい」といった欲望や愚痴などをアウトプットして実生活を彩る。障害者でありながら裕福であるという設定をふくめ、被害者ナラティヴと加害者ナラティヴを混在させながら(性欲など隠された)日常の悲哀を描写するあたりは伝統的な自然主義を彷彿とさせ、読み心地がよかった。

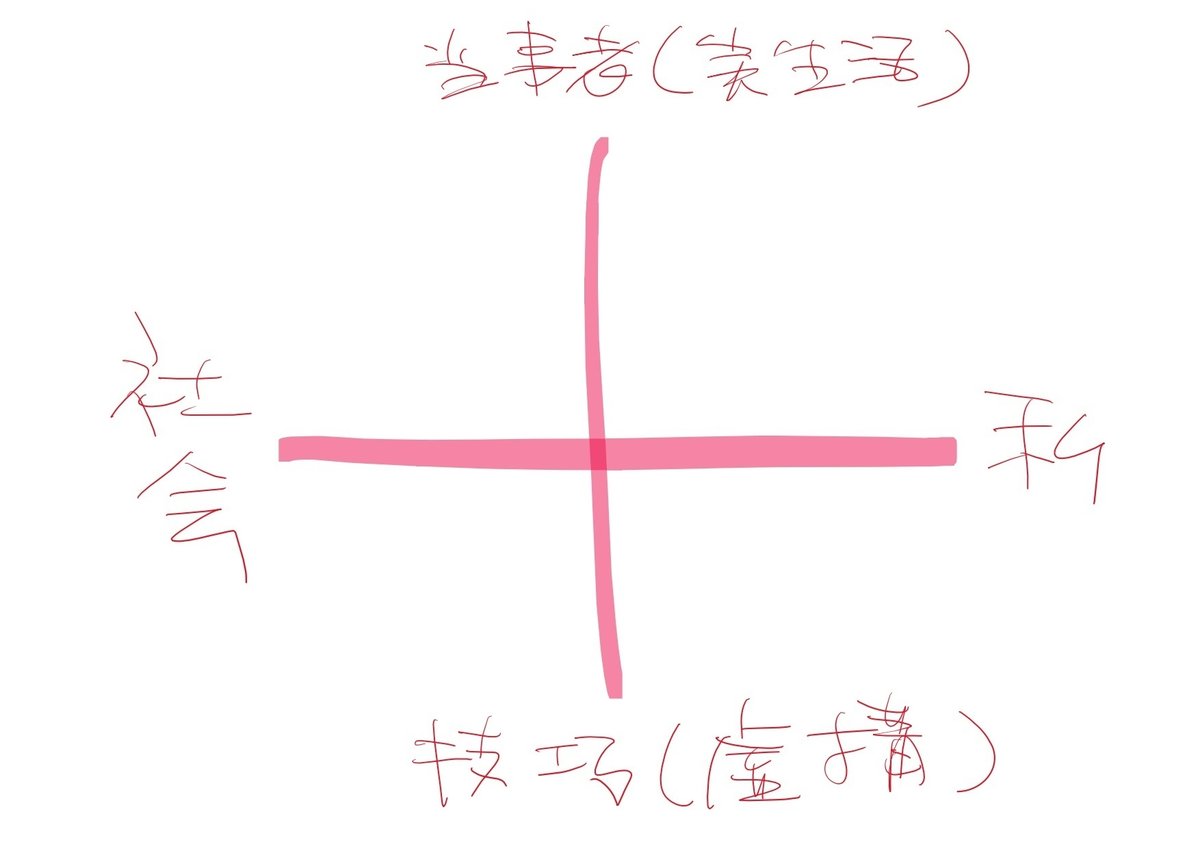

ただ最後は不要だと感じた。あなたはどう読んだだろうか? どうやら『ハンチバック』のラストをめぐっては、要不要論、肯定否定の議論が巻き起こっているということを知った。いくつかの選評や書評を読むと最後のシーンをことさら絶賛しているが、私は批判的であり不要派である。主人公の釈華はウェブ上に紗花のアカウントをもち、女子大生の性事情を公開しているという設定があるが、最後は紗花視点から釈華が対象化されるというメタフィクションである。二つのナラティヴを併置させるという意図はわからなくもないが、同音異字の表現者と表現物が反転するというのはさすがにあからさますぎると思ったし、これは文学であるというやや安易なエクスキューズになっていないか。むしろ障害者としての実生活や社会へのコミットの要素を技巧が打ち消しかねない。もちろんけっきょくのところ、この最後があっても全体を毀損するほどではないのであってもいいとは思う。というかそもそも私の一感想でしかないのでいかようにとってくれてもかまわないのだが、作品はおくとして、気になっているのは、この作品をめぐる評価のナラティヴである。そろそろ退屈に感じてきたと思われるが、もう少しお付き合いいただきたい。くり返すと、『ハンチバック』は当初から当事者文学という要素が強く受け取られた。そのため、技巧性よりも当事者性を優先させる最近の文学シーンの悪しき例として『ハンチバック』(もしくはそれを選んだ芥川賞)は叩かれた。SNSでそういったコメントをいくつか見た。その一方で、『ハンチバック』を評価する側にも定型のナラティヴがある。確かに当事者文学だが、技巧も優れている、というものだ。江南にならって、当事者文学を私小説に近似するジャンルとして一括して今後の議論を進めるが、私小説に対する評価の仕方には小林秀雄の「私小説論」(1935年)以降定型がある。私たちは古くからある評価の基準で作品を読んでしまいがちで、それを知るためには歴史を振り返ってみるのが手っ取り早くてよい。簡単にまとめると、「私」「当事者」はつねに「社会」と「技巧(虚構)」との距離から評価がくだされてきた。「私」「当事者」それ自体を肯定されることはほとんどない。図式化してみたが、圧倒的にしょぼい図なので、各自頭の中で補完してほしい。横軸に「私」―「社会」を置き、縦軸に「当事者(実生活)」―「技巧(虚構)」を置くと完成する四象限チャートである。

ここから先は

【定期購読】文学+WEB版【全作読放題】

過去作読み放題。前衛的にして終末的な文学とその周辺の批評を毎月4本前後アップしています。文学に限らず批評・創作に関心のある稀有な皆さま、毎…

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?