7日間ブックカバーチャレンジ DAY.7 『理由なき反抗』を。 『未青年』

7日間ブックカバーチャレンジもいよいよ最終日である。

最後の7冊目は、春日井建の歌集、『未青年』を。

1960年、作品社から刊行された伝説的な歌集だが、まぁ、ウルトラにレアな本である。

春日井建がこの本を上梓した時、彼は22歳だった。

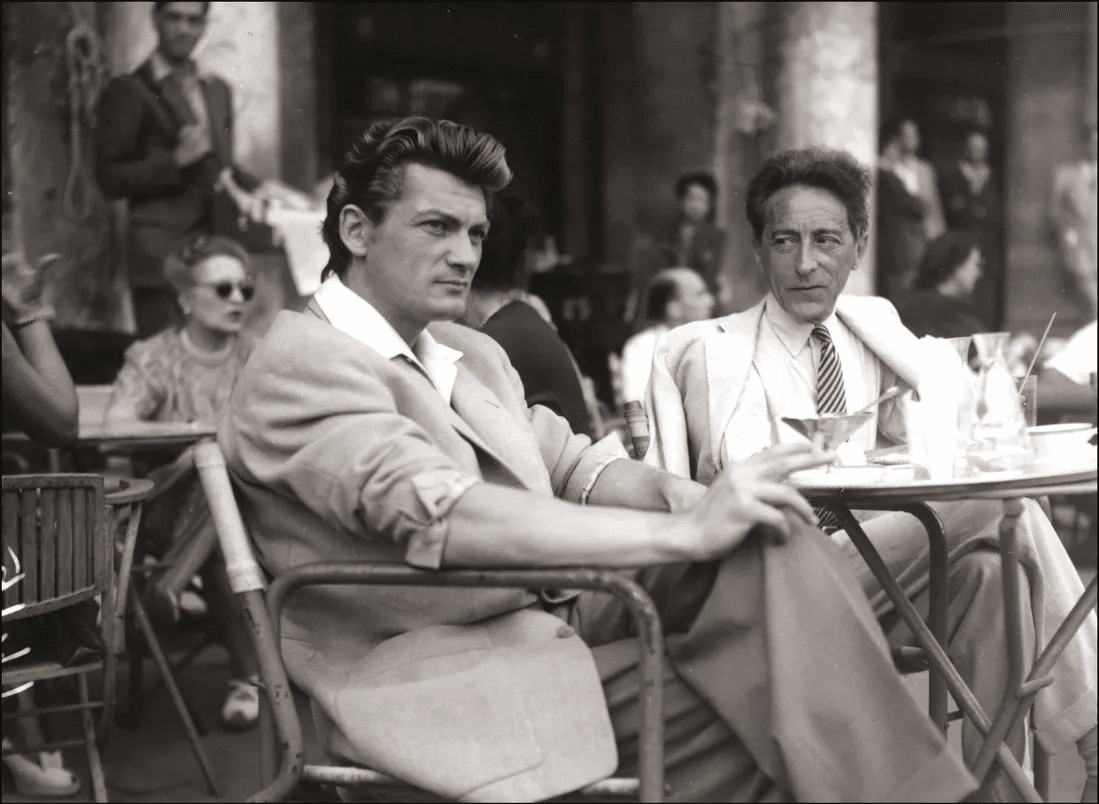

歌人の家に生まれて、短歌を詠むべくして育ってきた。この本の表紙には、ジャン・コクトーの絵が使われている。自身の歌集に使いたいのだと、仏語に翻訳した手紙を認めたが、コクトーからの返事はなかった。なので、勝手に使用している。

この美しい装丁の本は、若き春日井健のー、つまりは、稲垣足穂的な感覚でいうと、少しばかり薹が立とうとも、幼心の完成に近しい。いや、彼の思春の結実だろうか。

『未青年』、そして、『行け帰ることなく/未青年』の2冊の歌集を出して後、春日井建は短歌から離れる。その後復帰してからは、青年期の輝きは喪われてしまったと言われながらも、65歳で亡くなるまで深く短歌界に深くに関わる。

彼の青年期にまつわる物語は、親友の荒川晃氏の『私説 春日井建』に詳しいが、この本で、荒川氏が建との出会いのシーンを回想する描写が、スピーチで語られる箇所を含めると3回、登場する。これは、とても重要なことだからだ。

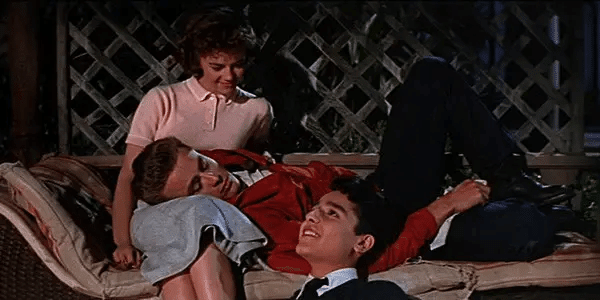

さて、『理由なき反抗』。ジェームズ・ディーン主演の、1955年の映画で、永遠の名作であるが、今作は今ではクィア映画の一つとして語られている。

マーロン・ブランドがバイセクシャルなのは有名な話だが、ジェームズ・ディーンもその類の話がよく挙げられる。

そして、監督のニコラス・レイはバイセクシャルであるが、もう一人、主要人物の一人であるプラトーを演じたサル・ミネオは、ハリウッドで初めて同性愛者であることをカム・アウトした役者だと言われている。

このサル・ミネオ演じるプラトーはジェームズ・ディーン演じるジムに憧れて仲良くなるが、最終的にはナタリー・ウッド演じるジュディとジムとの恋仲に心乱されて悲劇が襲う。

彼の両親は不在で、誰からも愛されていないと思っている。ただ、家政婦がいるだけだ。彼は、後半にジムとジュディをまるで本当のお父さんとお母さんのように見るシーンがあって、後半、ジムのことを、「君はお父さんじゃない、お父さんじゃない!」と泣きながらはねのける。

お父さんに愛されない子供、といえば、タルホの愛する『春の目ざめ』におけるモーリッツを思い出さずにはおれない。

プラトーは、お父さんを欲していた。

彼の死の時ー、足元がクローズアップされて、そこで、赤色の靴下と青色の靴下を履いているが観客に示される。

作中では名言されないが、プラトーには同性愛者だという裏設定がある。春日井建のこのファッションは、プラトーの真似になるのだろうが、そこには深い意味が忍んでいる。

無論、作中では語られていないわけだから、それはシンパシーのようなものだったのだろうが、匂いたつものを感じたのだろうか。

春日井建は美しい少年、美しい青年だったから、美しい男性に目のない三島は、春日井を引き連れて色々な場所へ連れて行ったのだという。

先述の『私説 春日井建』において、春日井建が売り出されるまで、雑誌『短歌』の編集長である中井英夫(日本三大奇書『虚無への供物』の作者)の周到な用意と準備があったことが指摘されている。

初の歌集『未青年』において、「ともあれ、われわれは一人の若い定家を持つたのである」ー、この三島の言葉を序文にもらうまでに、様々な準備のあったことを。

『回想 回転扉の三島由紀夫』を書いた堂本正樹によれば、三島は顔の良い作家には会いたがったところがあり、それは堂本にとっては三島の気に入らないところだった。

美少年であった春日井建に関しても、三島は中井英夫が選び抜いた短歌を見せられて感嘆し、実際の彼と会って、その容姿も相まり気に入ってからは、様々な場所へ連れ歩くようになったということで、これは堂本的にはムカつくところだったろう。

三島は春日井建に小説を書かせようとしたこともあったが、春日井がその伝手を利用して小説家デビューをすることはなかった。気に入られたいから、お膳立てされたからー、そうといってそのレールに乗るわけでない性格だったようだ。然し、本人には小説を書く気はあったようだが。

中井英夫、三島由紀夫、両者は春日井の才能と容姿に惚れ込み、言ってしまえば、彼らの求める残酷性と神聖を包括する美神として春日井を寵愛して、後年、短歌と袂を分かってから後、どちらも彼に対して冷たい態度を取るようになった。

『行け帰ることなく/未青年』のあとがきを読み、三島は春日井の文章に対して、「オレは歳を取ったナルシストには興味ない」と切って捨てたのだと、詩人の高橋睦郎が証言している。

この『私説‐春日井建』においては、青年期から晩年に至るまでの親友の目線で見た、春日井建とその家族が書かれており、どうしても『未青年』でピックアップされがちなその姿とは違う、中年期、壮年期、などの春日井もふんだんに書かれている。

親友、だからこその視点、だとは思うが、その、先程も触れた、3回にも渡って書かれる赤色と青色の非対称の靴下。

春日井建が『理由なき反抗』やジェームズ・ディーン、マーロン・ブランドが好きだったと触れられていることからもわかるように、親友の筆により、書かずとも何よりも彼の本当のことが書かれている。

玄関を開けて声をかけると、「はい」と返事が聞こえ、誰かが二階からおりてきた。降りてくる人の赤い靴下が見え、次の一歩で青い靴下が見えた。

この本でも、同性愛に関して触れている点はごくごく僅かである。僅かであるが、サル・ミネオ、プラトーが履いていた靴下を春日井建も履いていた。それを特別な、恋人との出会いのように印象的に記すー、それだけでわかることがあるのである。

『太陽が欲しくて父を怒らせし日よりむなしきものばかり恋ふ』

『未青年』に収録されている有名な歌だが、私もこの歌が一等に好きである。

太陽とは何か。どうして、父が怒ってしまったのか。

太陽とは、母か、それとも男性か。兄か、父自身か。

『未青年』は、真白な表紙にコクトーの絵が描かれたシンプルなものだ。青年が、未青年が、つまりは少年が太陽を見上げるかのように上を向いている。

少年の心を推し量ることができるのは少年だけである。父親は、それに郷愁を感じても、太陽が欲しいという禁忌を理解できない。

いや、理解していても、もう過ぎた夏の日のことで、この歌には、少年と青年が同居している。未青年そのもののだ。

ジャン・コクトーもまた、同性愛者で、ジャン・マレーを愛して、そして、美しい映画、美しい絵、美しい詩を残した。

5月17日(FRIDAY) 7冊目。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?