(準小説)本を落とした話

『失われた時を求めて』を落とした。

夕飯の買い出しに行くついでにブックオフに寄るのかブックオフに行くついでに買い物をするのか、目的が定かではないまま家を出たのは正午をすこし過ぎたころで、家の前の道は溶け残った雪でまだらに白くなっていた。今夜は奮発して鍋にでもしようと思ったのは寒かったせいもあるが、神奈川では珍しい積雪に浮き足だっていたせいもあったのかもしれない。家には豆腐の残りがあるから、スーパーで白菜と豚肉ときのこを買えばそれで鍋ができる。ブックオフではなにを買おうかしら。先日友人に勧められたバルガス=リョサの『楽園への道』が気になっていた。同じ作者の『緑の家』は図書館で借りた上巻を半分だけ読んで返却してしまっていたが、『楽園への道』はテーマにフリーセックスやフーリエ主義というのが関わっているらしく、たった今私が興味を持っているものなんじゃないかと、友人の話を聞いているうちに欲しくなったのだった。ただ、その友人はいつも自分が読んでいる本の話をするとき、いかにその本が面白く、私にとって必要な知識を内蔵しているのかをまるで上手な営業の人のようにプレゼンするから、信用し過ぎると拍子抜けするかもしれない。思えば『緑の家』だってこの友人に勧められたのだ。もちろん友人に落ち度はなく、面白い本を面白がれないのは私の落ち度で、それどころか私はこのひとが面白い話をしてくれることにいつも感謝をしている。それで、友人の話を聞きながら『楽園への道』でGoogle検索したら、以前近所のブックオフで見かけたことがある書影が出てきた。河出文庫の南国みたいなかわいい表紙のやつで、私は「絶対買います」と電話口の相手に告げた。

きのこの種類に迷いながら雪を踏まないように歩いた。しめじ。舞茸。えのき。たぶん安いのにするから迷うだけ無駄だとわかっていながらも、頭はきのこのことで埋め尽くされていた。たぶんえのきにする。えのきは安かったはずだし、しゃきしゃきとした食感が良い鍋のアクセントになる。そういえば自炊で安く済ましていると言ったら昔付き合っていたひとと喧嘩になったことがあった。自炊で安く済むのは実家暮らしだからであって、一人暮らしは惣菜を買ったほうが安上がりなのだとそのひとは言った。今から考えるとしょうもないことなのだが、実家暮らしがコンプレックスだった私はついムキになって言い返してしまった。そもそもうちの家庭では食事は基本各自で摂るというルールが二年ほど前にできて、それからというもの私は食材を実費で購入するようになっていた。収入が極限まで細い私はなんとかやりくりして食費を抑えていたのだが、それでも米や家の余っている食材をちょこちょこ頂戴して、まるで都会に住むねずみのように暮らしているのだった。だから今回の鍋はたまの贅沢ということになる。結局口論の末彼女は去り、一年という歳月が過ぎ、また鍋の季節が巡ってきていた。私はいまだに実家暮らしだし、あのときとなにも変わっていない。

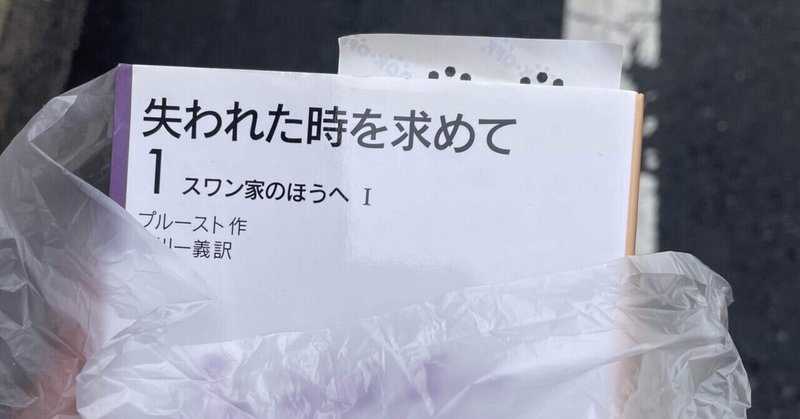

信号は警告の赤を示していたものの車通りはなかったのでさっと渡ってしまった。不正をした罪悪感はなく、時間が節約できた喜びはあった。ブックオフに入るとやかましい店内放送がかかっていたので急いでイヤホンを耳に入れ、Apple Musicで『Philip Glass Solo』を再生した。いつもならまっさきに百円コーナーに行くところを今回は他に予定もあったので海外文学の棚に向かった。最近趣味で描いているイラストの依頼を受けて、僅かなお金を稼いでいたのも要因のひとつかもしれなかった。河出文庫のところを探したが『楽園への道』は見当たらなかった。きっと誰かが買ってしまったに違いない。新しく綺麗な本だし、リョサは人気の作家だ。私は諦めてそのまま岩波の棚に目線を移した。ふと、ある本が目に留まった。『失われた時を求めて』がⅠ〜Ⅲまで並んでいた。『Ⅰ』をとって最初のページを読んだ。それからひとつ上の棚にあった『アブサロム・アブサロム!(上)』も手にとって同じように一ページだけ読んでみた。最後にカフカの『城』の最初のページに目を通した。イヤホンから流れる音楽は『Mad Rush』が終わり『Metamorphosis(変身)』という曲に変わっていた。曲の再生を停止し、『失われた時を求めてⅠ』をもう一度本棚から抜き取りレジへと向かった。

◇

そういえば高校時代の友人に鍵山というクラスメイトがいた。教室では同じ剣道部の友達とよく喋っていたが、なぜかテニス部であるはずの私にもたまに話しかけてきた。私は高校のクラスメイトのことなどごく一部の仲が良かった人以外顔も名前も忘れてしまったけれど、鍵山のことはなぜか覚えていた。男子なのに体毛が薄く肌が白かった。目は切長で、いつも笑っているような顔をしていた。キツネっぽいといえばキツネっぽいが、どちらかといえば能の小面のような印象を受けた。たしかに、痩せ型の割にはすこしだけ頬がふっくらしていた気もする。鍵山が初めて私に話しかけてきた場所は視聴覚室だった。「プロジェクトX」の黒部ダム建設の回を観たことまでは覚えている。それがなんの授業だったかも、映像の内容もすっかり忘れてしまった。なのにふたりでナレーターの昭和っぽい独特の口調を真似してくすくす笑っていたことはやけに鮮明に覚えていた。「〜だった」の「た」の前に妙な間があることや、舌をべったりつけた「た」の言い方がおもしろかった。というより私はそんなことでけらけら笑っている鍵山のことがおかしくて笑っていた気がする。どうして鍵山はそんなことが気になったのだろう。ナレーションはほとんどが過去形だったから、一文ごとに私たちは笑い、ついに先生に怒られたしまった。それからも鍵山は度々話しかけてきたが、その内容のほとんどがこういう役体もない冗談だった。

一度だけ図書室で本を読んでいる鍵山を見かけたことがあった。丸い木製のテーブルに向かい、ひとりで熱心にページを巡っていた。なんの本だったかは思い出せない。たぶん小説だったような気がする。声はかけなかった。その一回しか図書室で鍵山を見なかったのは、単に私が図書室に行く習慣がなかったからで、鍵山は意外に読書家だったのかもしれない。今思い出してみるまで、そんな印象はなかった。それともさっきのブックオフでの私みたいに、鍵山も一冊だけ図書室の本が光って見えたのだろうか。

顔を上げると時計は四時八分を指していた。手元には図書館で借りた『楽園への道』が広げられているが、あまりページは進んでいなかった。読んでいるうちに妄想に耽っていたようだ。

六時には夕飯を食べて七時にはバイトに行かなければいけない。鍋だからすぐできるけど洗い物が面倒だ。一度慌ただしい気持ちになるともう目の前の活字は追えなくなる。潔く諦めて立ち上がり、『楽園への道』を読み始めたことと『失われた時を求めてⅠ』を買ったことを友人に報告しようと、鞄の中から本を探した。しばらくがさごそやってもなにも出てこない。逆さにして振ってみたらポケットティッシュが床に落下した。「みどり自動車学校」と書いてあった。私は急に途方もない喪失感に襲われて、その場に座り込んだ。気持ちは次第に「もう二度と巡り会えないのだ」という拍子抜けしたような寂寥に変わり、あの時鍵山に声をかけておけばよかったのかもしれない思った。

いくら探しても『失われた時を求めてⅠ』は出てこなかった。冷蔵庫の中まで探したのだが、よく考えたら帰ってきてから一度も本を取り出していないのだから、どこかに落としてきたに決まっていた。

◇

落としたとしたらスーパーだろうか。本が散らばっている荒れた部屋でそんなことを考えた。肉や野菜を入れる時にトートバックの中身の順番を入れ替えた記憶があった。本を取り出したかまでは覚えていない。固いものを下に、肉などの潰れてもいいものを上に置くわけだから、もともと入れてあった本をわざわざ取り出す工程の必然性は見えてこない。でも置く向きなどを整理するために取り出していてもおかしくはない。最寄りの駅名と「サントク 電話番号」で検索し出てきた電話番号にかける。仏教系のスーパーで、「サントク」というのも仏教用語だった気がする。宗教が関係しているのだから本が盗まれるリスクも普通のスーパーよりかは低いかもしれないなどと理屈のよくわからないことを考えた。十コール以上待っても出なかったので切った。

その後ブックオフと図書館にも電話をかけたが本の落とし物などないそうだ。仕方がないので鍋の用意をすることに決めたが、依然として頭の中は『失われた時を求めてⅠ』に対する思いでいっぱいだった。いや、むしろ思いは買った時よりも大きくなっていた。そしてどうやらこれからもどんどん膨らんでいくようだった。

インスタントの味噌汁にお湯を注ぎ、冷凍パックのままの米を机に並べる。寒い日の朝はあたたかいものを飲めるという期待だけを頼りに起きるので、インスタントの味噌汁やお茶類などは切らさないようにしているが、地味に値段が気になるのも事実だ。

「無意志的記憶」というのはどういう意味だったっけ。味噌汁の湯気と共にふと頭に変な言葉が浮かんだのでなにかと思ったら、案の定『失われた時を求めて』に関することですこしうんざりした。ジュネットの『フィギール』で初めて目にした言葉だったが意味を忘れてしまっていた。「プルースト効果」で有名な紅茶に浸されたマドレーヌのシーンも例に挙げられていた気がする。「無意志」という言葉が気になる。それは「無意識」とは違うのだろうかと疑問に思った。「無意識」だったらなにか心理学的なことなのかなと予想が立つし、「無意思」でもどことなく哲学的な臭いがするが、「無意志」だとよく分からない。なんとなく「ダラっとした」とか「覇気のない」とか、ネガティヴな意味を感じとってしまう。そういえば最近パラ読みした本にプルーストは晩年までオナニーを愛好した作家だったと書いてあった。なんでも当時は「フロイトのエディップス・コンプレックス理論が人間研究の全領域を支配するのに先立って、オナニスムを諸悪の根源とみなす精神衛生学が社会の通念となっていた」らしい。オナニーというのは現代でもなんとなくダラっとした、覇気のないものというイメージがある。しかも色々思い出しながらするという意味では記憶とも関係している気がするし、きっと「無意志的記憶」というのはオナニーみたいなことなのだろうと結論づけた。(だが、よく考えたらオナニーに記憶は必要ない。性的な経験がないころからオナニーをしていた。それは妄想であって記憶ではなかった。どうしてこのときはそんな勘違いをしていたのだろう。)こんな勝手な連想は他人には絶対言えないと思いながら、味噌汁を飲んだが、香りにつられてなにかを思い出すということはなかった。

その日は大学終わりに人と会う予定があったので髭を剃ったり髪を整えなければならなかった。服はどうしようかと思ったが、会うのが服に気を遣っている人間のことなど内心馬鹿にしてそうな男だったので、適当なスウェットにいつも履いているzaraのデニムというシンプルな格好にした。薄い色のデニムはパステルカラーの水色を身に纏っていても派手だとは思われないのがいい。上着はフェイクレザーの芥子色のコートにした。サステナブルなブランドのものだが、西宮にはブルジョワジーの欺瞞がどうだと言われそうなので黙っておく。なんとなく「ブルジョワジー」という言葉はその時の私の頭にひかかった。

家を出るともう雪はほとんど残っていなかった。道の端の方に申し訳程度に土で汚れた白い塊があるだけだった。駅に向かう道すがら、一応『失われた時を求めてⅠ』が落ちていないか下を見ながら歩いた。道に落としたはずはないし、万が一落としていたとしてもびしょびしょに濡れているか、濡れる前に誰かが拾って持ち帰ってしまっているだろう。そう考えると自分の『失われた時を求めてⅠ』を取った架空の誰かが憎くてたまらなかった。自分で作り上げた設定に勝手に怒るなど愚の骨頂だが、『失われた時を求めてⅠ』のことを考えると感情が膨らんで怒ったり、哀しんだり、落胆したりせずにはいられないのだった。

地面を見ながら一歩一歩しめし合わせたように足を出した。一歩一歩。日進月歩。散歩中毒のひとは、この自分の足で確かに前に進んでいるという感覚に病みつきになってしまうのだろう。わかる気がした。私も散歩はそれなりに好きだが、中毒というほどではなかった。蟻の列が流れてゆくのを追い越して歩く。私も上から見たらあんな感じなのかもしれない。寒いのでポケットから手を出せなかった。さらに一歩一歩進んでいくと徐々に現(うつつ)ならざる世界に入っていくような感覚に見舞われた。なるほど、なにかを積み上げていくとこんなふうに一種幻想的な気分になることがあるが、散歩はたしかに手軽にその感覚が手に入るのかもしれないと思った。小説を繰る感覚と似ている。小説内の理屈が弁証法的に積み上がっていき、最初こそ納得させられるものの、徐々に物語は現実離れした方向に向かっていくわけである。しかし“そう思っている自分”というものを意識しすぎて、実際はそこまで陶酔できているわけではなかった。野良猫や近所に住んでいるイギリス人の父親と子供とすれ違うのに変に注目してしまったり、コンクリートに入った亀裂を「危ないなあ」と思ったりした。もしかしたら意図的に現ならざる世界と距離をとっているのかもしれなかった。そういう世界に没入するのは楽しくもこわい。私には強い警戒心があった。だけど一方で、長い長い小説に打ちのめされてみたいとも思っていたのだ。そして、そのための切符を買ったそばから紛失したということだった。

◇

日がさして部屋全体が黄色に染められていた。ここからは晴れていたら窓越しに富士山が見える。今日は光の中にその姿を目視できた。机の上に置かれた『失われた時を求めてⅠ』は静かに栄光を受けているようだった。

――で、結局どこにあったんだよ。

と、西宮。

――スーパーで落としてたみたい。大学行く途中の電車で電話かかってきたから、わざわざ降りてでた。

――まあ、あってよかった。

今日は西宮が嫌に優しい気がした。「あってよかった」なんて言ったかな。

私は机の上にあるそれを撫でて感触を確かめる。いざ目の前にあると、本当にただの本だ。

――そういえば、お前が言ってた鍵山、今Googleで働いてるらしいぞ。

――え?

――だから、鍵山の話してたろ? プロジェクトXがどうのって。あいつ、今Google勤務だって。

――えー、すご。

――エリートだなあ。

――エリートだなあ。

なんとなく嬉しいような、さみしいような、勝手な気持ちが湧いてきて、西宮由来の「エリート」という言葉を何度か反復してしまった。その言葉を口に出すと伝えられた事実が腑に落ちる気がした。

――みんな大人になっていくなあ。

――お前もなるんだよ。

そうか。そうだった。私もなるんだ。でも、鍵山の話なんてしたっけ。

電話が切れると、どっと疲れがきて椅子に座ったまま机に突っ伏し、そのまま眠りについたようだ。気がつくと窓外の空は白けて、山際には幽かに雲がかかっていた。部屋中にぴぴぴぴぴぴぴぴぴという音が鳴り響いていた。どうやら腕時計のアラームで起こされたみたいだ。いつ設定したかわからない時限爆弾のおかげで早起きすることができたことに感謝した。時計を見るとまだ早朝の三時四十一分だ。早起きというにはすこし早すぎたが、相変わらず清々しい気分だった。

夢はみた気がするが詳しくは思い出せない。猿が出てきて私の耳たぶを引っ張ったことは覚えている。嫌にリアルな感触だった。それ以外は忘れた。なにか大事なことだった気もするし、くだらないことだった気もする。机の上には昨日のまま『失われた時を求めてⅠ』が置かれていた。古品だが汚れは少なく、つるつるした白い表紙にはシャルトル大聖堂の使徒像が紫色で描かれている。たかだか五百円程度の本に昨日まであんなに拘泥していたのが恥ずかしくなって、耳たぶが熱くなるのを感じた。SNSで嘆いてしまったことを思い出したのだった。あの時は本当にショックで、自分の不運を呪ったが、今になって考えると明らかに大したことではなかった。ただ、恥ずかしくもあると同時に今とあの時のギャップが不思議でもあった。椅子から立ち上がり、相変わらず鳴っているアラームを止めに行った。もう使っていない、それこそ高校生の時に使っていたデジタル腕時計を箪笥の傍に見つけ、念のため電池を抜いておいた。

テレビをつけると、虐殺のニュースがやっていた。子どもも大人も血を流していた。戦闘開始以降、ガザ側の死者は二万八千人を超えているらしい。つい先日のニュースでは二万六千人だった気がする。あれから二千人も亡くなってるということだ。数字が大きすぎて想像がつかなかった。インターネットにはもっと凄惨な映像があった。実際に人が死んでいる動画も何本も何本もみた。頭から血を流して亡くなっている子どもや、体の一部を失くして絶望しているひとの姿をみた。テレビを消してお湯を沸かし、インスタントのコーヒーを淹れた。飲むと体が温まった。

◇

ではなぜ無用であるはずの文章を書いているのか。あのあとSNSや新書でガザに関する記事を読んでしまったことと関係しているのだろうか。イライラする文章というのは私たちを説得してくれない文章だと思う。しかし説得されたくないはずの私たちはなぜ説得してくれない言葉を嫌うのだろうか。鍋はぐつぐつ煮たっている。私は別段他人を説得したいとは思えなかった。ではなぜ無用であるはずの文章を書いているのか。思考は元の位置に戻された。白菜を残らずポン酢の入った器に入れて、鍋に水をさした。なにかをやり過ごすため。私は再び鍋に蓋をして白菜を口に運んだ。なにも考えたくはないと思ったが、思考は意味のない意味を生産し続けていた。猿のことを考えた。猿が滑稽なのはどうしてだろう。半端に人間に知性が近づきすぎているから滑稽なのか、そもそも人間的な知性というものが滑稽なのか。私は自分が猿なんじゃないかという気がしていつもこわい。こわくてこわくて他人を僻んでいる。蓋をあけ、沸騰したお湯にしらたきの束と肉をニ枚ほど入れる。みるみるうちに肉に火が通っていった。白くなった肉をポン酢につけて食べた。美味しいと思った。昔(今もか?)母親が信じていた教育を目的とした宗教の影響でうちではあまり肉がでなかった。だから肉が苦手だった時期もあるが、今では肉が好きだった。相手を猿のように見做す視線は根絶できないものなのだろうか。このような考えは道徳に基づいて言っているというより、そう見られることへの恐怖からきているものだった。しらたきを食べた。美味しいと思った。ところで今日はいつだろう。また肉を入れて白くなったらポン酢につけて食べた。それから白菜も同じように食べた。鍋が煮詰まってきたので、みずをさして蓋をしめた。そういえばもう『失われた時を求めて』のことを考えなくなっている自分に気づいた。

※この文章には一部フィクションが含まれています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?