【連続小説】 冒険ダイヤル(10) 借り物

(前回まで)小学生たちは謎解きゲームをしている。途中で歩けなくなったふかみは電話ボックスの中でひとり友達を待っていた。

さっきメモした文字をもう一度眺める。

並べ替えパズルの類は何度もやらされたことがある。なかなか解けないでいる深海に向かって魁人は「ふかみは頭が固いな。一列に並べたりするからいけないんだよ」と笑った。

そのとき他になんと言われたか深海はなんとか思い出そうとした。

『一列に並べないで泳がせればいいんだよ。こんなふうに文字を適当にばらまいて少し後ろに下がってぼんやり全体を見てごらん。ぱっと頭に浮かぶだろ?』

そう言って魁人はトランプを混ぜるように机の上でカードをぐるぐる動かして雑に広げた。それから一度目をつぶってからパッとまぶたを開いて『ほら』と自分のこめかみを指さしていたっけ。

「魁人って頭が良くて馬鹿なんだよね。ひらめきが人の目に見えるわけないじゃん」

野田さんが親しみをこめて〈ばカイト〉と呼ぶ理由はそのへんにある。

なんだか悔しくて、メモを手で破って一文字ずつ切り離してみる。電話機の隣に据えられた狭い物置棚の上にそれをぱらりとまいて、ぼんやりと全体を眺めてみる。

もっと何か思い出せないだろうか。これは魁人と駿が作った問題だ。きっと魁人たちにとって意味がある言葉なのだ。171がただの遊びではなかったように。

そのとき電話ボックスのガラスをコンコンと叩く音がした。

振り向くと駿の心配そうな顔がガラス越しでも鼻がくっつきそうなほど近くに見えてびっくりした。

「どこケガしたって?」

野田さんの伝言でケガのことを知って急いでやってきたのだろう。ことの成り行きを説明するとふたりはやかましく文句を言い合った。

「魁人が上の方に隠せなんて言うからだろ」

「駿の背が高すぎるのがいけないんだよ」

ふたりの声を聞いてほっとする。ひとりで待っているのは思いの外心細かったのだ。

深海のケガを見ると駿はすぐに「自転車で帰ろう。後ろに乗れ」と言った。

「この先も連れてってやりたいけど、さすがにお前を後ろに乗せてずっと行くのはきついよ。こういうダラダラした坂は自転車だと地味に大変なんだ。でもお前の家の方なら坂もないし、すぐ送ってやれる」

そう言われると急に寂しさが襲ってきて深海は胸がつかえて返事ができなかった。

靴の中に半分だけ足をつっこんでつま先立ちでドアを出ようとしたが、どうにも気が進まなくて立ち尽くしてしまった。履きたくないけど脱ぎたくもない。

「落ち込むなよ」

駿は困った顔でハンドルにもたれた。

魁人は自転車の荷台をぽんぽんと叩いて深海に座るようにとうながした。小さな子に向かってするようなその仕草に腹が立った。

「私ね、謎解きがわかったの」

深海はなんとか帰らずに済む方法はないかと考えながら、時間稼ぎのために話し始めた。

「まず一問目は〈インドネシア〉だよね」

魁人は「正解」と親指を立てる。駿もにやりとする。

「それから、二問目は〈マダガスカル〉でしょ?」

魁人が以前珍しい野生動物の話をしているのを聞いてマダガスカルという国名を知ったのだ。

「よくわかったな。いつ気がついたんだ?」

「待ってる間にひとりで考えてたの」

このふたりの夢は世界一周旅行なのだ。

魁人は世界中の国名と国旗を覚えていると豪語して、駿とどちらがよく覚えているかを競いあっていた。駿は魁人よりたくさん覚えていて、彼をいつも悔しがらせていた。そのやりとりを横で聞いていたおかげで運良く思い出せたのだ。

「三問目はまだわからないけど他の子より早くわかりそうな気がするの。ここに残ってこの電話からみんなの伝言を聴けば、一緒に推理できると思うの」

「安楽椅子探偵みたいに?」

魁人は皮肉っぽく笑ったが、深海は安楽椅子探偵がどういうものなのか知らなかった。駿は知ってるらしくちらりと目だけで魁人を批難した。

魁人はわざと知らない言葉を使って自分を仲間外れにしようとしているのだ。魁人はおもしろい子だけど時々嫌な奴だと思うことがある。

「ふかみだけ残るのはだめだ」と静かに駿が言った。

「うちの母さんに、謎解きウォークラリーをやるなら誰もひとりで行動させないっていう条件で許してもらったんだ」

「でも私を自転車に乗せて家まで送っていたら、その間は魁人が長い時間ひとりになっちゃうよ。それはいいの?」深海は粘った。

「ふかみがひとりになるのと魁人がひとりになるのとは全然違う」

「違わないよ!どうして魁人だと大丈夫って思うの?」

もしも駿や魁人がケガをしたのだったら、なんとかして最後まで歩こうとしたのではないか。少なくともこんなに簡単に帰れとは言われなかったのではないか。

さっきまで野田さんたちと一緒にいたときにはそんな負けん気など起きなかったのに、なぜふたりに対してむきになっているのか、自分でもよくわからなかった。

気まずい沈黙がおとずれた。魁人は腕組みをしながらうつむいて体を揺らしていて、深海は絶対に後へ引きたくなくてむっつりとして駿とにらみあった。

しばらくして駿が口を開いた。

「わかった。ちょっとここで待ってて」

彼は電話ボックスの隣に建っている幼稚園の玄関へ向かっていった。そしてインターホンを鳴らし、中から出てきたスモック姿の先生と話を始めた。

駿は時々こちらを指さしながら相談しているようだ。先生は大きくうなずいて奥へひっこんでしまった。

「あいつなにやってんだ?」

魁人が眉をひそめた。

再び門から出てきた先生が駿に何かを渡している。駿はそれを両手にひとつずつ持って振りながら戻ってきた。

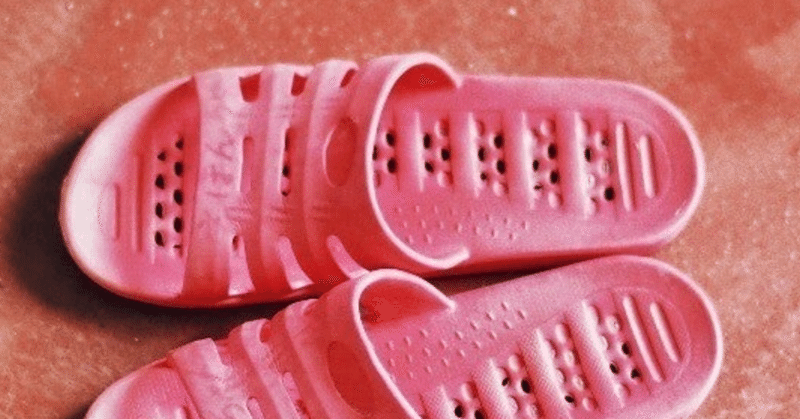

「それ、もしかしてトイレのサンダルか?」

魁人の言う通りそれは安っぽいゴム製のピンクのサンダルで、トイレなどでよく使われるフリーサイズのものだった。

「理由を話して貸してもらった。知ってる先生がちょうどいて助かったよ。おれ、幼稚園の時すごくいい子だったから覚えていてくれた」

「自分でいい子って言うのかよ」と魁人が呆れる。

深海はサンダルを履いて軽く足踏みしてみた。傷はずきずきするけれど、もう出血はしていないしゆっくりなら歩けそうだ。いかにも借り物っぽくて恥ずかしいけれど、そこは我慢しよう。

「これでがんばってみるか?」

駿は深海の目をじっと見て尋ねた。やるならちゃんとついてこいという目だ。

「うん。ありがとう。がんばる」

魁人は肩をすくめた。

「もし途中で歩けなくなったらあきらめて帰れよ」

「せっかく魁人たちが準備してくれたんだから最後まで歩く」

深海はポケットに入っていたハイチュウを三人で分けた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?