スピーカーユニットの交換 その3

3週間近くほったらかしてました。続きです。

今回は基本的には組み上げのみでーす。

ほんとは内部の部品交換や外装の仕上げも考えてたのですが、めんどくさくなってきたのでやめました。

よってツイーターはダミー化し外装はそのまんまで組み上げます。

先日作ったユニットカバーはこちら。

微調整を重ね2色用意しました。どっちを使おう。

どっちも使おう笑。

その前にユニットの配線です。

おれはほんとにはんだ付けが下手くそです。

そもそも電気配線系の作業全般が嫌いです。イラっとするし面倒だし。手が痛いし。なので工程は割愛します。これから始める人はよそのサイトを見たほうがよっぽどいいです。

利用する材料についてざくっと触れておきます。

オーディオ向けの材料がいろいろとあります。

・導線の材質や太さ

・ターミナルの形状や材質

・はんだ

オーディオ系の情報を漁るといろいろ書いてありますが、

ふつーの安いやつでまったく問題なしです。

です。でも細すぎる線はダメです。

アンプからスピーカーまでの配線は距離が長いので気持ち太めでこちらをお勧めします。

おれは3回買いました。銅線っぽいけどアルミです。アルミがメインで銅を蒸着してるらしい。蒸着といえば宇宙刑事ギャバンですね。毎回変身のたびに火傷してるんだろうか。

導線はそれなりのメーカーで買うと安くても1mあたりうん百~です。

高いやつはほんとに高い。

内部配線はちょっと細いけどいいやつにします。といっても安いです。

別にこれじゃなくてもいいです。どこにでも売ってます。太さは0.75sq で十分すぎると思います。あんまり細すぎると被覆を剥くのも難しくなる。赤黒のほうがわかりやすいと思います。

ワイヤストリッパーはこれを使ってます。

以前はカッターでちまちまやってましたが、せめてこれぐらい持っておきましょう。もっといいやつもいろいろあるみたいですが、そんなに使わないのでこれで十分です。

どっちかというと、材料よりもしっかり組み上げることが大事で、

・はんだが染み込んでないのはNGです。

・より線が切れたり縮れてるのもNGです。

・プラスとマイナスの線がショートしそうな距離なのもNG。

・ねじ類がゆるいのもNG。

接続用の材料は安くていいです。はんだは安いのでオーディオ用にしましょう。今回は触れてませんが、コイルやコンデンサはオーディオ用にしないとまずいかも。オーディオ用に作られているという意味ではなくて、材料によって電気特性が変わるので結果的にオーディオに向き・不向きの違いがでてきます。極性を気にしないコンデンサで容量が適正だったらとりあえず音はでます。コイルは・・・高いので投資価値を見出すのが難しい。

ほんとはターミナル部分は熱く語りたいのですが、写真を撮り損ねたので次回作に回します。

さて、完成!

ツイーターは結線してません。ただの飾りです。ジオングの脚と同じです。

面倒だったからというのが一番の理由なんですが、今回のPanaのユニットはフルレンジなんです。10cmのフルレンジってツイーターがなくても高温がしっかりでるので付けないほうがよいかなと。でもツイーターがないと穴があいてしまうので蓋がわりにつけました。

さて、視聴・・・

あぁ、中音がもっさりしている。。。

通電したばかりのスピーカーって嫌な音がします。

とりあえず音を鳴らしたまんま、風呂にはいってこよう。

さて、再開・・・

おおぉ・・・それなりに音のバランスがよくなってる。

しかも低音が割としっかり出てる!

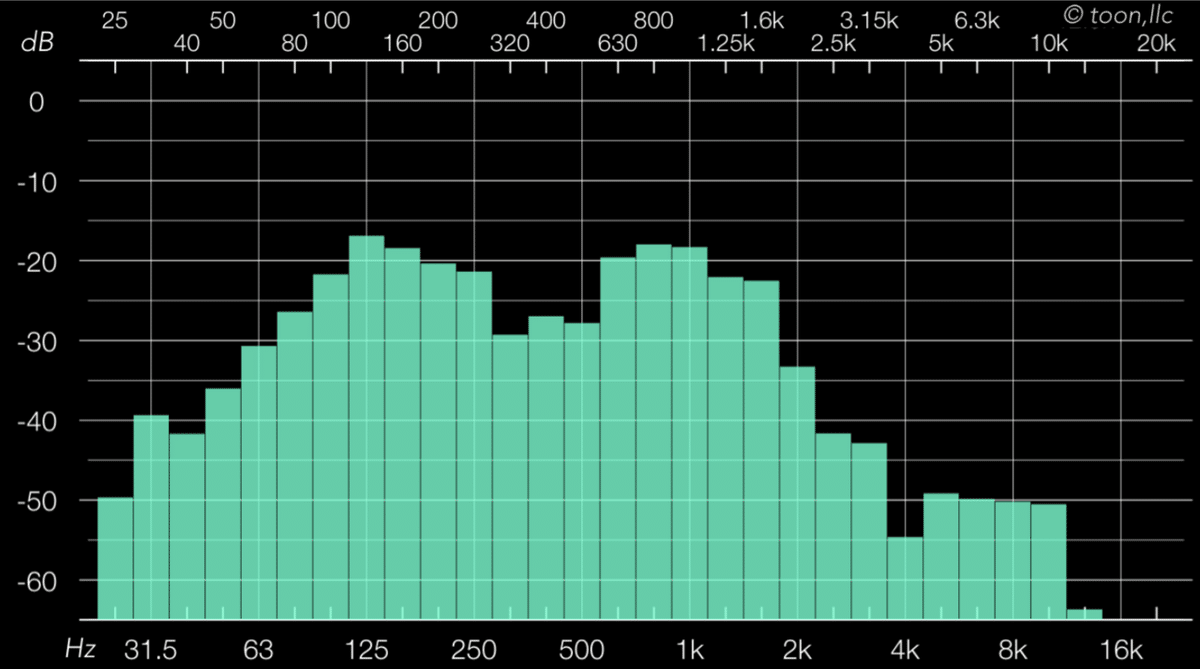

これは交換して30分ぐらい鳴らしたあとの状態です。

適当な曲を鳴らしてるだけなんで、これだけだと何の意味もないですが、

おれの記憶では交換直後は全体的に低く、125Hz付近がもっと低くて、250付近がやけに高かった。←嫌な音はこれだと思う。

条件を揃えてちゃんと計測しとけばよかったなぁ・・・

このスピーカーの残念なところは、ツイーターがなくなったせいで、左右の音が中心付近で鳴ってるところです。

元は両端から聞こえてたのにね。

それと、高音が想像してたより弱いです。

ツイーターも結線したほうがよいかも!(しかしメンドクサイ)

フルレンジ側の高音を下げるにはコイルを使います。(更にメンドクサイ)

このユニットの製品情報にはエージングは100時間って書いてあるので、しばらくこのまま使ってみたいと思います。

とりあえず音が出るようになったので記事は完結です。

そのうち続きのチューニングを書くかもしれません。

後日、物足りなくなってツイーターの結線しましたとさ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?