漢字の勉強法について

大手学習塾に勤めていた時代から、漢字の勉強法について疑問に思っていたことがありました。それは、その学習量についてです。

大手学習塾のカリキュラムでは、基本的には毎週漢字テストがあるところが多いと思います。私が以前勤めていたところも、漢字テストは毎週行われていました。

この漢字テストは、勉強習慣を作るという意味で非常に効果的でした。漢字テストの点数が良い子は、「漢字ができる」というよりも「反復学習ができる」と言い換えることもできるので、比較的理科や社会の出来も良かったように思います。成績の良いクラスになればなるほど漢字テストのクラス平均点は高く、漢字テストを通して、勉強習慣が形成されていると実感できたものです。その意味で、漢字テストで点数を取らせる指導は、勉強習慣を身に付けるために意義深いものだと感じていました。

ただし、その勉強方法や勉強量について、どのような形式でどの程度行うことが最適なのかは見えてこないところがありました。その疑問は、模試や過去問の漢字の得点率から生まれてくるものです。

実際に実戦的な問題を解かせると、必ずしも漢字テストの点数が良い子が他の子に点数差を付けられるというわけではありませんでした。(もちろん、全く勉強しない子に関しては、例外とさせていただきます)そういった子を除くと、完璧に漢字テストで点数を取り切っている子と、ほどほどに漢字の勉強をしている子の間には、模試や過去問で点数差が付きません。

その傾向は、その学校の難易度が下がれば下がるほど顕著になります。中堅校以下の漢字の問題に関しては、おそらく大手学習塾の漢字テストで、完璧ならずとも、それなりに取り組めていれば決定的な差が付く失敗をすることは無いと感じます。

その意味で、漢字テストの点数をどの程度追いかけるべきかについては、これだという明確な答えを出すことができないでおりました。

また、漢字テストで完璧に点数を取れる子は、それはそれで最難関を目指す上では課題を抱えることが多かったです。あくまで私の印象でしかありませんが、漢字テストのような小テストを完璧に行う子は、「言われたこと」「決められたこと」に対応する力はあっても、その範囲を超えたところでの課題に対しては対応力がなかったように思われます。そういう子は成績的な 2 番手集団に多く、トップ集団にはむしろそういった確認テストで程良く手抜ける子が多かったと記憶しています。

それゆえに、大手学習塾に勤務していた晩年には、漢字の勉強はそれ自体が目的になってしまうとかえって勉強効率が悪くなるのではないか、という考えを持つようになった次第です。

そこで、この教室を立ち上げた昨年は、漢字の確認テストは行わず、漢字の勉強は子供たちに任せることにしました。

任せると言っても、全く指導をしないのではなく、「漢字の成り立ち」「熟語の組み立て」等の理論的なことをしっかりと教え、毎週漢字を勉強したノートを確認し、その勉強方法について意見交換を行い、勉強法を効率化していく指導を行っていました。

その結果、漢字に関しては全く問題なかったと認識しています。もちろん、ベストを尽くせたかどうかは全ての受験での採点を見なければ判断できませんが、少なくとも過去問や模試で漢字での失点が多かったわけではありません。

したがって、私たちの現在の漢字の勉強に対する考え方は、徹底した勉強を促さないというものになっています。そこで、私たちが漢字の勉強のために取り組んでいることを、以下にまとめます。

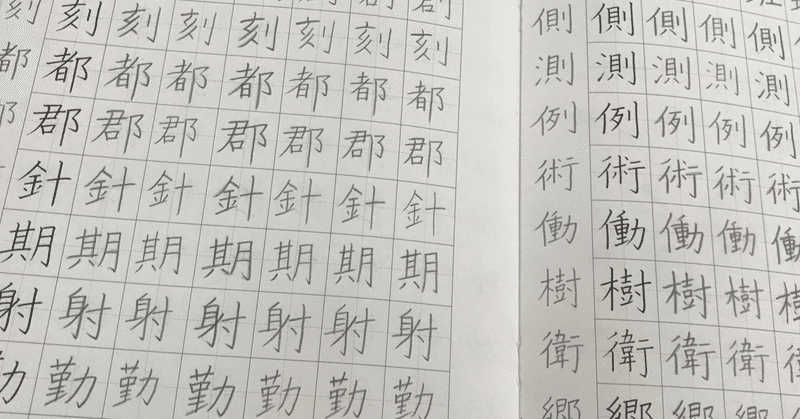

1.同じ漢字を何度も書く練習を行わせない

経験上、同じ漢字を何度も練習する勉強法の子は、頭が固くなる印象があります。勉強を「作業」に変換している危険性があり、記述の解答を見ても、あまり機能的に言葉を使えていない子が多いと感じます。

また、これを勉強が嫌いな子に強要すると、いい加減な練習を繰り返すようになり、実際の試験では通用しない雑な字の癖がついたり、間違った漢字のまま練習していることも多くなります。

ゆえに、同じ漢字を何度も書く練習方法は、費用対効果が悪いと考え、推奨していません。基本的には、「問題を解く」「丸付けをする」「赤ペンで直す」のサイクルを繰り返すだけに止めています。

2.意味調べを推奨している

漢字の勉強では、覚える時に意味が分からない熟語に関しては、意味を調べる勉強を推奨しています。また、文章問題の文章の中でも、意味が分からない言葉は調べるように促しています。そして、その調べた意味は極力ノートに書かせています。それが、生きた形での漢字の勉強にもなるからです。

もちろん、これも強制はしません。それがノルマになってしまうと、他の勉強の妨げになる可能性もあるので、程良い感じで取り組ませるようにしています。

3.全ての教科で板書を写させる。

国語に限らず、理科や社会でも板書で授業を行い、それをノートに写すように促しています。これは、教科の勉強になるのと同時に生きた形での漢字の勉強にもなっています。ゆえに、指導陣も積極的に難しい言葉を漢字で書いて板書を作っています。そういったことの積み重ねは、将来的に論説分の読解力にも繋がると考えています。

私たちは、子供たちに漢字を覚えさせるために、以上の3点に取り組んでいます。それは、漢字の勉強を「漢字の勉強」で終わらせないこと、他の勉強を漢字の勉強に応用することを意識してのことです。そのようにして、他教科の勉強時間を奪わず、程良い漢字学習のバランスを追究しています。

また、テキストに関しては、基本的には四谷大塚の『漢字とことば』と『四科のまとめ』を使用していますが、同じ教材を繰り返し過ぎても、応用力が損なわれる心配があります。そこで、それらと同時に市販の『漢字の要』に取り組んでもらっています。

今年受験を終えた子達は、時間が無かったので『漢字の要』だけに特化して取り組んでもらいました。漢字に拘り過ぎると理科、社会の勉強時間を奪いかねないので、その点には注意して勉強を促していました。

基本的には「STEP 1」だけで中堅校までの問題は事足ります。それに加えて「STEP 3」まで取り組めれば、漢字に関してはほとんど問題ないでしょう。「STEP 2」に関しては、他教科とのバランスを考えて行う程度で良いと考えます。

「漢字」は、全ての教科で使うことになる受験の生命線の一つです。ゆえに、出来なければ困ります。ただし、それだけ出来ていても意味がありません。バランスが重要になります。

論語の一節に、「過ぎたるは猶及ばざるが如し」という言葉がございますが、何事も過不足無いことが肝要になります。ゆえに、中学受験の漢字の勉強においては、この言葉の理解がとても大切であると考える次第です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?