【沖縄戦:1945年4月25日】沖縄戦と独ソ戦─ソ連赤軍のベルリン突入と沖縄で宣伝されたナチスの苦境 護郷隊の名護方面遊撃戦

25日の戦況

第二防衛線

米軍がアイテム・ポケットと呼ぶ城間地区の陣地では終日にわたり日米の激戦が繰り広げられ、城間の集落は米軍に占領されたが、守備隊の独立歩兵第21大隊は残存拠点を固守して抵抗をつづけた。

また仲間、前田高地に対し、米軍は猛攻をくわえるとともに、ナパーム弾を使用して攻撃した。

第32軍はこの日の戦況を「敵ハ引続キ攻撃準備中ナル如ク戦線大ナル変化ナシ」と報告しているように、全体として米軍は次の攻撃準備中と判断された。

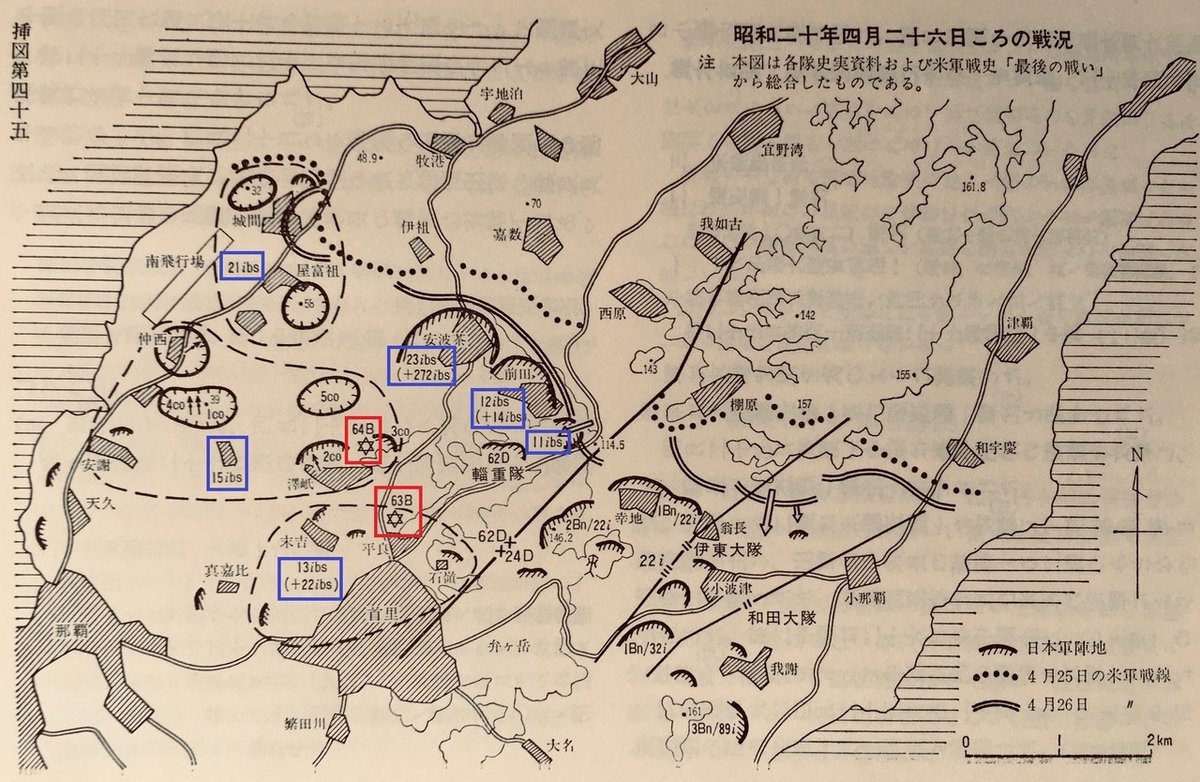

4月25日および26日の第二防衛線の戦況 赤の太線が25日の米軍進出線:戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』より作成

沖縄北部

名護方面の米軍に対し挺進斬込みを展開するべく、第3遊撃隊(第1護郷隊)村上隊長は23日、みずから部隊を指揮してタニヨ岳を出撃し、この日昼間名護の敵情を偵察した。そして18時になると三人一組の挺進奇襲班数組を各目標に出撃させ、みずからは掩護班を率いて名護南東側高地に前進して攻撃の状況を観察した。

22時ごろ、この挺進斬込みとはまた別に名護湾の米艦に対し特攻機が体当たりし、火柱があがり米艦が爆沈し、米軍陣地にサイレンが鳴り響くような事態が発生し、部隊の士気は大いにあがったという。

23時を過ぎると、名護に潜入した奇襲班による爆発音が次から次に聞こえ、名護の混乱が目視されたことから、村上隊長は攻撃成功と判断し、掩護班に擲弾筒による撤退掩護射撃を実施させた。米軍は山地にむけてめちゃくちゃに機関銃やら迫撃砲などを乱射したという。

翌26日8時ごろには予定の集結地に全員が負傷者もなく集結し、人員殺傷約60、燃料集積所炎上1、幕舎爆破5、重機関銃破壊1と戦果が報告された。

名護への挺進斬込みを終え大浦北西の集結地に帰還した村上隊長は、伝令により菅江中隊長らの戦死とタニヨ岳の失陥、国頭支隊の敗走について報告をうけ、支隊の士気の低下を嘆いたといわれる。

多野岳(タニヨ岳)の戦闘と名護挺進斬込の経過図:上掲「戦史叢書」

浦田挺進隊

北部への連絡のため23日に軍司令部を出発した浦田挺進隊(桜挺進隊)はこの日21時30分ごろ、第27海上挺進戦隊の特攻艇5隻に分乗し与那原を出発し、米艦艇の警戒網をくぐり抜け、翌26日朝5時30分ごろ大浦湾のスギンダ浜に上陸した。浦田隊長は部下や海上挺進戦隊の隊員を海岸近くに潜伏させ、岡軍曹を率いて久志岳に入り、第1護郷隊第4中隊竹中中隊長と会い一泊した。この間、スギンダ浜に米軍が来襲したため、海上挺進戦隊の前田見習士官は特攻艇を爆破し、山中に退避した。

浦田隊長は27日に海岸へ引き返したところ、米軍の攻撃をうけたことを直感したため山中を捜索して前田見習士官らと合流し、久志岳の竹中中隊に向かい、そこに拠点を設置して軍司令部との無線連絡を開始したが、連絡はとれなかった。

多野岳と思われる山で物資を運ぶ海兵隊員 ガスのボンベのようにも見えるが、そうだとすれば火炎放射器のガスのボンベであろうか 45年4月25日撮影:沖縄県公文書館【写真番号96-15-3】

第62師団への感状授与

第32軍牛島司令官は第62師団(藤岡武雄師団長)および同師団隷下の各隊に対し次の感状を授与した。なお、この感状は4月29日の朝日新聞にも掲載された。

感 状

藤岡部隊

同配属部隊

右は陸軍中将藤岡武雄統率の下四月一日中頭地区に上陸せる敵第二十四軍団を邀撃緒戦の功を収めてより長期に亘り攻防その宜しきを制し特に十九日朝来敵主力三箇師団の攻勢を邀ふるや砲兵隊の緊密なる協同下皇軍の精強を発揮して随所に敵の攻撃を破摧せり 特に右翼方面に於ては陸軍少将中島徳太郎指揮の下挙団火の玉となりて奮戦約一万二千の敵を殲滅し略々同数の戦傷者を病院船六隻に依り遁走せしめたる顕功正に颯爽たり この間部隊長藤岡中将の統率極めて機宜を得同部隊の善謀敢闘は全軍の亀鑑たり

依て茲に感状を授与す 将来愈々士気軒昂倍̪蓰の迫力を以て大君の御為忠則尽命の大節に徹し忠節を全うすへし

昭和二十年四月二十五日

軍司令官

同師団への感状授与について、八原高級参謀は次のように回想している。

軍主力が首里戦線に加入するまでの約一か月間、第一線を承った第六十二師団と軍砲兵隊は相協同して、実に理想的に善戦を続けている。

第六十二師団の陣地編成は、巧妙適切であり、兵員は皆支那戦場で鍛え抜かれた精鋭揃いである。当初ぶつかってきた敵第七、第九十六師団を厳然としてはね返し、ついで第二十七師団を加えて四月十九日からの三個師団の猛攻にも、主陣地帯の大部を確保した。敵の第九十六、第二十七両師団は、損害と疲労に耐えかねて、四月末までに後方にあった第七十七師団、海兵第一師団と交代するに至った。実に第六十二師団は一個師団で敵三個師団の鋭鋒を挫き、さらに新鋭の敵二個師団と激闘するの余力を残していたのである。

[略]

軍司令官は直ちに第六十二師団に感状を授与された。特に同師団の歩兵第六十三旅団の善戦は目ざましく、瀟洒、貴公子然たる旅団長中島少将は、中将に進級するの栄誉を辱なうした。軍砲兵隊は、その司令部、野戦重砲兵第一、第二十三連隊、独立重砲兵第百大隊、臼砲第一連隊等皆素質装備優秀で、国軍砲兵中の粋を集めたものである。その戦闘振りの卓越していることは、現に相対抗するアメリカ軍が称賛を惜しまないことで明瞭だ。

(八原博通『沖縄決戦 高級参謀の手記』中公文庫)

感状とは、簡単にいえば戦闘で活躍した人や部隊に対する感謝状、表彰状のようなものであり、その起源は古く中世にまでさかのぼる。近代の日本軍では司令官などが感状を発出するとそれが天皇に上奏され、また全軍に広く布告されるため、大変な栄誉であった。

第62師団の部隊配置

なお、その第62師団は23日からこの日にかけて第一防衛線から撤退し第二防衛線へ配備し戦線を整理したが、その配備の概要は次の通りである。

第62師団司令部 首里(変化なし)

歩兵第63旅団

【旅団司令部】首里北側平良町(仲間高地から移動)

【独立歩兵第11大隊(独立迫撃第6中隊属)】前田東北側高地に布陣、戦力二分の一以下

【独立歩兵第12大隊(独立歩兵第14大隊、仮編迫撃第1大隊主力属)】前田北側高地に布陣、配属部隊を含み約800名の損害を生じている

【独立歩兵第13大隊(独立歩兵第22大隊〔第4中隊欠〕、独立機関銃第14大隊第1中隊〔一個小隊欠〕属)】末吉から石嶺にわたって布陣

【独立機関銃第4大隊(第3中隊欠)】主力仲間南側地区に布陣

【独立速射砲第22大隊(第2中隊欠)】仲間付近に配置

【野戦高射砲第81大隊】平良町東北地区に位置し射撃準備(砲数門)

【独立歩兵第273大隊】旅団予備、末吉付近、戦死者約250名戦力三分の一以下

歩兵第64旅団

【旅団司令部】沢岻(変化なし)

【独立歩兵第15大隊(独立歩兵第23大隊第2中隊、独立速射砲第32中隊の一個小隊、野戦高射砲第79大隊第1中隊属)】仲間から経塚にわたる地区に布陣し、独立歩兵第21大隊の後方強化、戦力約二分の一

【独立歩兵第21大隊(独立速射砲第22大隊第2中隊属)】城間、屋富祖、安波茶地区において激戦中、戦力四分の一程度

【独立歩兵第23大隊(第2中隊、機関銃一個小隊欠、独立歩兵第22大隊第4中隊、独立歩兵第272大隊、独立機関銃第14大隊の一個小隊、独立速射砲第32中隊〔一個小隊欠〕属)】安波茶付近において戦闘中

【歩兵第22連隊第3大隊(第11中隊、機関銃一個小隊欠)】安波茶付近において戦闘中

【独立機関銃第14大隊(第1中隊欠)】安波茶付近において戦闘中

主に第62師団は西海岸から前田高地まで第二防衛線左翼に圧縮して配置されたことが理解できる。いうまでもなく第二防衛線右翼は北転した第24師団が配置された。

「独立○○第○○大隊」などという部隊名などを無理に覚えることもないし、そこにこだわる必要もないのだが、およそどういう部隊がいつごろどこにいたかを簡単にでも理解しておくと、例えば沖縄戦中どこにいていつごろ軍によりこのようなことをいわれた、やらされた、といった住民の証言と重なり合い、沖縄戦の点と線が結びついてくることもあるので、

25日の戦況図から見る第二防衛線左翼の部隊配置 Bは旅団司令部、ibsは独立歩兵大隊、coは中隊を意味する 例えば城間-屋富祖間に見える21ibsは第62師団隷下の歩兵第64旅団の独立歩兵第21大隊を指す:上掲「戦史叢書」より

ナチス・ドイツの苦境と沖縄戦

このころのヨーロッパ情勢は、24日にソ連赤軍がベルリン市街に突入し、ナチス・ドイツの敗北は必至であった。

ナチスのリッペントロップ外相は大島駐独大使およびスウェーデン駐在の小野寺駐在武官に独ソ和平を提唱し、その仲介を日本に求めるが、ヒトラーの徹底抗戦の意思は揺るがず、立ち消えとなる。なおソ連に対する態度は、日独で若干思惑の違いがあった。日本側はソ連が日ソ中立条約の更新をおこなわない旨を通告しており、ソ連を刺激しないよう努めていた。

日本はナチス敗北による世界情勢の急展と、就中ソ連による対日参戦への対応を本格化しはじめた。この日策定された戦争指導会議の議案の「世界情勢判断(案)」の「『ソ』ノ対日動向」には、

「ソ」ハ逐次東「ソ」ノ兵備ヲ増強スルト共ニ対日政略的圧迫ヲ加強シ、大東亜戦局ノ推移帝国ノ為著シク悪化セル場合ニ於テハ欧洲情勢ノ如何ニ拘ラス対日武力戦ヲ発動スルニ至ルノ参アリ

本年初秋以降厳ニ警戒ヲ要ス

(戦史叢書『大本営陸軍部』〈10〉)

とあるなど、ソ連対日参戦を現実のものとして危機感を抱いていた。また30日の最高戦争指導会議においては、ナチスの降伏により国内と東アジア諸国の動揺への対策を講じるとともに、米英とソ連の間の離反工作を決定するなど、特にソ連の動向に神経を尖らせていたことがわかる。

この日の第5航空艦隊宇垣長官の日記にも、次のような一文がある。

四月二十五日 水曜日 〔曇〕

本日サンフランシスコにおいて反枢軸国会議開かる。何を議せんとするか、ドイツ及び日本の戦後経営とは糞いまいましき限りなり彼らをして皮算用に終わらしめざるべからず。

ソ連の対日態度次第に悪化し、沖縄作戦我の不成功に帰せば起ちて分け前を求むるスターリンの腹と伝える。東西の兼ね合い彼いかに策せんとするや。

[略]

(宇垣纒『戦藻録』下、PHP研究所)

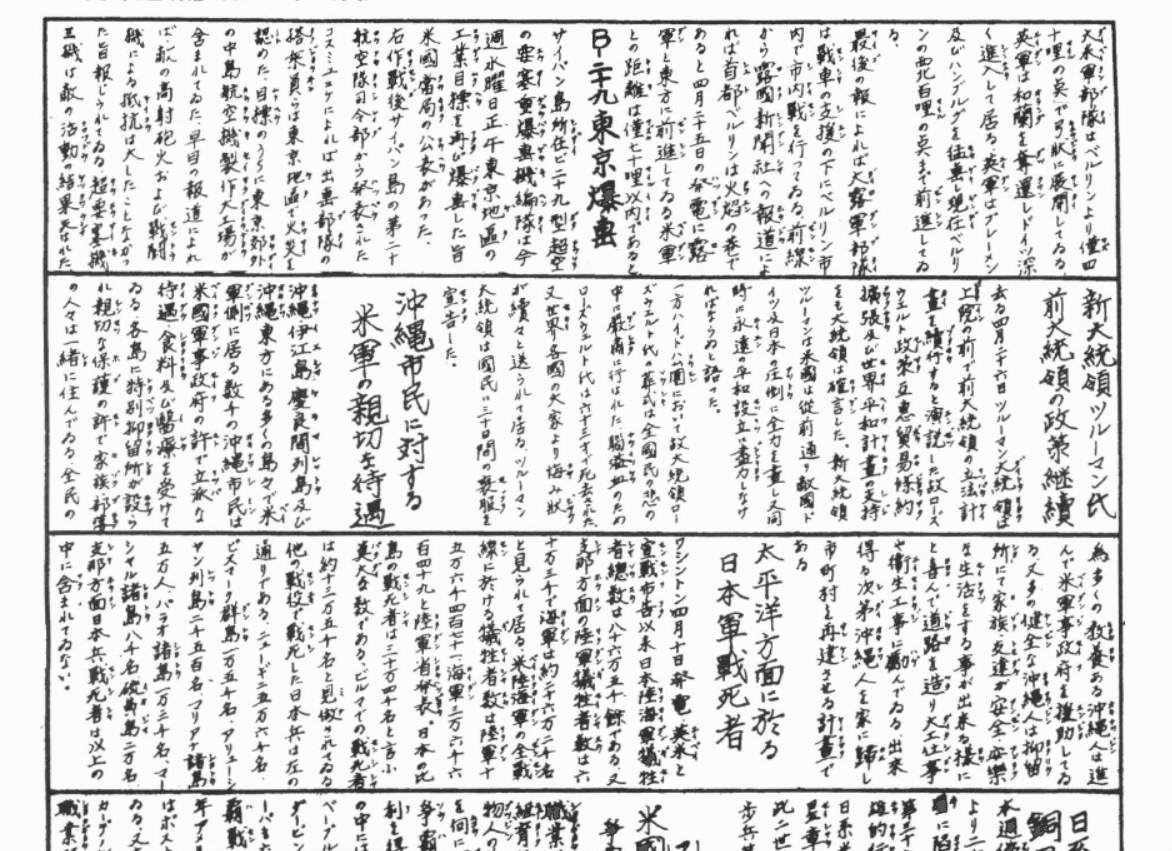

独ソ戦とナチスの苦境は、沖縄戦にも関係がある。米軍は沖縄戦時、宣伝ビラを沖縄上空で大量にばら撒き、また「琉球週報」という新聞形式の宣伝ビラを配布するなど心理戦を展開した。そこでは沖縄戦の戦況はもとより、国際情勢がさかんに報道され、このころは特に独ソ戦の行方、ナチスの苦境が報じられた。

「琉球週報」第1号(1面上下、2面上下):保坂廣志、林博史、比嘉要「沖縄戦における日米の情報戦─暗号・心理作戦の研究─」(平成15年度~17年度科学研究費補助金〔基盤研究(B)〕海外学術調査研究成果報告書)

「琉球週報」は45年4月29日から6週間にわたって週刊で発行された。日本兵や住民は宣伝ビラを所持していれば「スパイ」と見なし銃殺するという日本軍の脅迫を背景としつつも、琉球週報や宣伝ビラをむさぼり読んだといわれ、琉球週報に記された国際情勢の紹介を基盤として音声による投降の呼びかけなど種々の心理戦がおこなわれたといわれる。

米軍の心理戦は専門のチームが沖縄に上陸し展開されたが、特に日本兵が投降することに対して心理的抵抗を覚えないよう「投降」「捕虜」という言葉の使用を避け、また日本側の攻勢についても多少触れることにより、記事の信憑性を確保するなど巧みな工夫がなされた。

後に捕虜となった日本兵や保護された住民も米軍の心理戦に参加していくことになるが、こうしたことも含め米軍の心理戦についてはあらためて確認したい。

参考文献等

・『沖縄県史』各論編6 沖縄戦

・戦史叢書『沖縄方面陸軍作戦』

・同『大本営陸軍部』〈10〉

・保坂廣志『沖縄戦捕虜の証言─針穴から戦場を穿つ─』下巻(紫峰出版)

トップ画像

「ライヒスタークの勝利の旗」 ベルリンの国会議事堂屋上でソ連国旗を掲げる赤軍兵士:スプートニクニュース2016年11月18日