道化の手紙<後朝>

そう、僕はたしかに君の言うようにそんな人間ではない。君が僕をそういう風に言ってくれた事が僕にとってどれだけ幸福だった事か。

僕は君の言葉を反復しては、僕という人間を理解してくれる人間がたったひとりいることを噛み締めている。

これが全部冗談になったとしてもいい。君が僕をわかってくれているということだけで僕は生きている。生きながらえている。

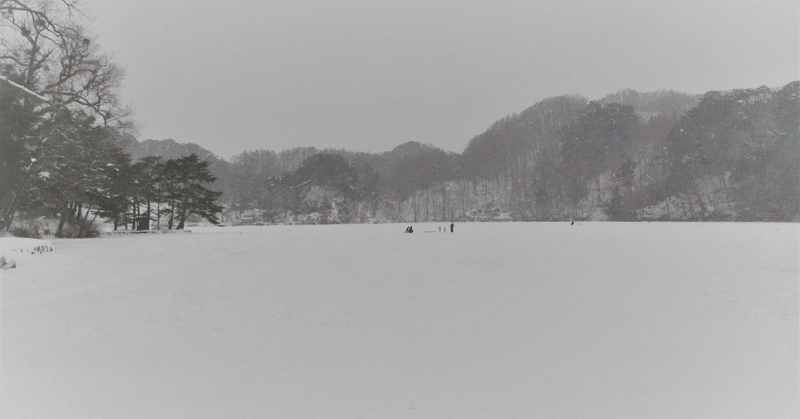

昨日は真綿のような雪が降った。君は僕を真綿でくるむようにしてくれた。あとはなにも望まなかったのだが、君は僕を許してくれるでせうか。

贖罪だの恩寵だのは分からない。僕は確かに僕がこのやりきれぬ心を持つているのだと言う事以外には何も知らない。許しを乞うにも、僕が本当に乞うているのは、君がこの心を云々してくれることだけであって、他ではない。

いよいよ全てが終わったとして、いよいよ僕はどうにかなるのだとして、それが全体なんだというのか。それを知らないというだけで十分に僕には生きている価値があるのだとも思い、それを知らないというだけで、僕は僕の生を呪う。そうしてやってきたのがこの国の伝統とあらば、僕はそれを全てこの身の災禍としようではないか。

「人はパンのみに生きるにあらず」という。人生に意味も価値も無いならば、僕はそういう人生を生きていく事はできぬだろう。では、この世界を多少なり信ずるとして、君はその信ずるための源泉であるのだ。僕は君に意味なり価値なりを投影するばっかりにこの愛を失うのではなかろうかと怯えている。きっと意気地がないのだろうと思っていたが、どうやらそうではないらしい。僕は僕の人生に対して意気地がないのだ。僕は君に凭れるより他に能のない人間なのだ。

さる哲学者は云う。恋愛は存在意味の合一であると。なるほど、僕は僕の意味なり価値なりを、君のなかにそっくり投影しているには違いない。だが、どうにもやりきれぬのは、そうしたところで僕の心はちっともやすまらないということだ。たしかにそういうときもあったろうかと思う。だが、どうにもそれが持続しないのは、僕は僕であり、君は君であるという常識が僕を離してくれないからだ。

事実そうなのかもしれない。だが、そうだとすれば、君と僕との間が一縷の糸で結ぼれたあの時を、僕は全体なんと呼んだらよいか。あれはもう僕ではない。あれはすでに君ではなかったではないか。これは魔術だろうか、狂気であろうか。だが、詐術を使ったつもりはないのである。むしろ立派なリアリティではないか。

明瞭としていることはなにもないのだ。それはいずれ証明を待っているこの世の様々なこととはまるで違った了見のものなのだ。それはどこへか辿り着くだろうか。いや、そうはなるまい。いずれこれもまた霧散しなければならない運命なのだから。あるいは文学、あるいは絵、あるいは音楽。僕らが文化と読んで憚らぬものといえば、みなそういう類の代物である。とにかく僕はやりきれないのである。どうにも生きてゆくことが苦しいのである。僕がもし君だけを愛さなければならないのだとしたらどれだけよいか。もし君との間にだけ、この橋をかけることを目指すのであればどれだけよかったか。そんなやつはいずれ死ぬしかないのである。あるいは僕はその手合なのかもしれない。ではなぜまだ死ねないのか。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?