とるにたらないこと2022/12/12 恋愛論③ 永遠

私はあれから自己嫌悪に陥ってしまった。

なぜ私はいつも配慮のない恐ろしくつまらないことを書くのか、と。

あれから、とは恋愛論②である。

そして、配慮の対象とは私の愛する妻に対してである。

私は妻が私の長ったらしい文章を読まないのを知っている。

それにも関わらず書いているあたりがまさしく下劣に思えてくる時がときどきある。

私がここで言いたいのは、私は心から妻を愛していて、過去の子どもじみた恋愛を引きずっていたりはしない、ということと、不貞をしない、不貞にはかなり非難的視線を向けるということである。

だから、私は彼女を私の書いた恋愛論②のようには扱わないし、そのようなことをしない。

でも、もしも、禁止を侵犯したらどうなるのだろう。侵犯の最中は恍惚となるだろう。そのあとは責任と天罰が押し寄せてくるに決まっている。

だから叶えたくないけれど覗いてみたいどろどろとした真っ黒な心や世界の深淵に好奇心も抱く。

でも実際に覗くと「うっわ」となる時があり、この「うっわ」という感情そのものに私は魅了されるときがある。

バタイユ的に言うならばそれこそ宗教的な祭による再現の原動力のひとつかもしれないけれど。

恋愛ではこの「うっわ」に心地よさを求めがちでもある。

そればかりを維持するには相当な熱エネルギー資源がないといけない。

この「うっわ」エネルギーは、カルノーサイクル的に理想的なエネルギー転換の循環は現実には不可能とされるため徐々に形を変えて真の愛≒私の目指すべく博愛に繋がっていく要素にもなりうるが持続性によるだろう。

教会で式を挙げるひとたちは

「あなたは病める時も健やかなる時も、富める時も貧しい時も、これを愛し、敬い、慰め、助け、その命の限り、固く節操を守ることを誓いますか?」

と神父さまに尋ねられたと思う。

私は誓ったからそうするだけではなく、無意識的義務としてそうしたい、と思えるから今がある。

時々疑問に思うのは、キリスト教徒ではなく教会で挙げるひとたちもいる。同様にクリスマスのミサに行く、祝うひとたちなど。こうしたひとたちは形式、「儀式」に固執しているようにしか見えず、本来、信仰心を持っていたとしたら、儀式的なものは軽やかに越えていけると思う。

信仰心がないのに、知識として情報を得るために聖書を開くのも興味本位にしか見えず、眉をどうしてもひそめてしまう。「知りたいの質」がどうしても気になってしまう。

脱線するためこれらについてはまた別のときに書くことにする。

こんなことを書くと「また理想論か」、と思われるのだろう。

けれども、社会のいちばん基本的な単位の個人×個人≒夫婦や家族が寄り添うというのは理想論ではなく、ごく当たり前に思う。

そして、生活や労働といった日常の維持によって軽視もしかねない。

しかし、降ってきた義務ではなく、「無意識的義務あるいは責務」によって自分を律することは自然に出来ることであり、だからこそ、この種の責務は大事だと私は考える。

☆

How about singing the seasons like a little bird.

The piano isn't there, but you can sing anywhere, anytime.

I would like to read something like that.

I want to be a little bird with you and △△△.

意訳

小鳥の歌とか季節を歌うのはどうかな。

ピアノはそこにないけど歌はいつでもどこでも歌えるよ。

わたしは、そういうのが読みたい。

わたしはあなたと△△△と小鳥になりたい。

これは今朝、私が目を覚ましたときに、LINEに残されていたテキストだった。

小鳥になりたいな──金子みすゞ並みの詩のようなテキストに私はむせび泣き、もう二度とあんな下劣なことを書かない、と手のひらに書いて飲み込み、全裸のままバスルームの鏡の前に仁王立ちした。

私は太陽であり小鳥である!!!

オープン⤴︎セサミ!!!

オサム・ダザイ!!!になぁれっつらGo!!!

そうして叫ぶと鏡の向こう側が一気に様子が変わっていった。

バスルームを映していたはずの鏡には、鬱蒼とした森とその真ん中に小径が伸びていた。

私は疲れているのだろう。

あるいは、焦り──もうずいぶんと長い期間自重トレーニングしかできていない。

そう想い、冗談めかして、小径へと一歩前へ踏み出してみた。

鳥が囀る声が聞こえる。

懐かしい潮風が小山を越えてそよぎ、私の頬を撫でる。

囁き合いながら風に舞う紅や黄。

ところどころに朝露の雫が落ち葉に落ちる音までも私は感じる。

私は目を閉じてさらに歩く。

どこからともなくゴルトベルクのアリアが聴こえる。

弱々しい冬の始まったばかりの朝の光のすじがところどころに差し込み、私の裸に、ときどき当たる。

たとえ目を閉じていても影の濃さの分、その弱い光の暖かさをはっきりと私は感じる。

森の先に寄り添うふたりの影が見える。

私の愛するひとたち。

私に手を振り、森のひらけるところへ、

彼女たちは駆け出していく。

私は追いかけた。

それがただの幻だとしても。

私にはわかっている。

森のひらけた先にあるのは

どこまでも広がる故郷の海ということを。

私にはわかっている。

私がそこには行けないことを。

私は目を開けたくなかった。

目を覚ますと、窓の外は今日もどんよりとしていた。

私は天井を見つめたまま東の空を探した。

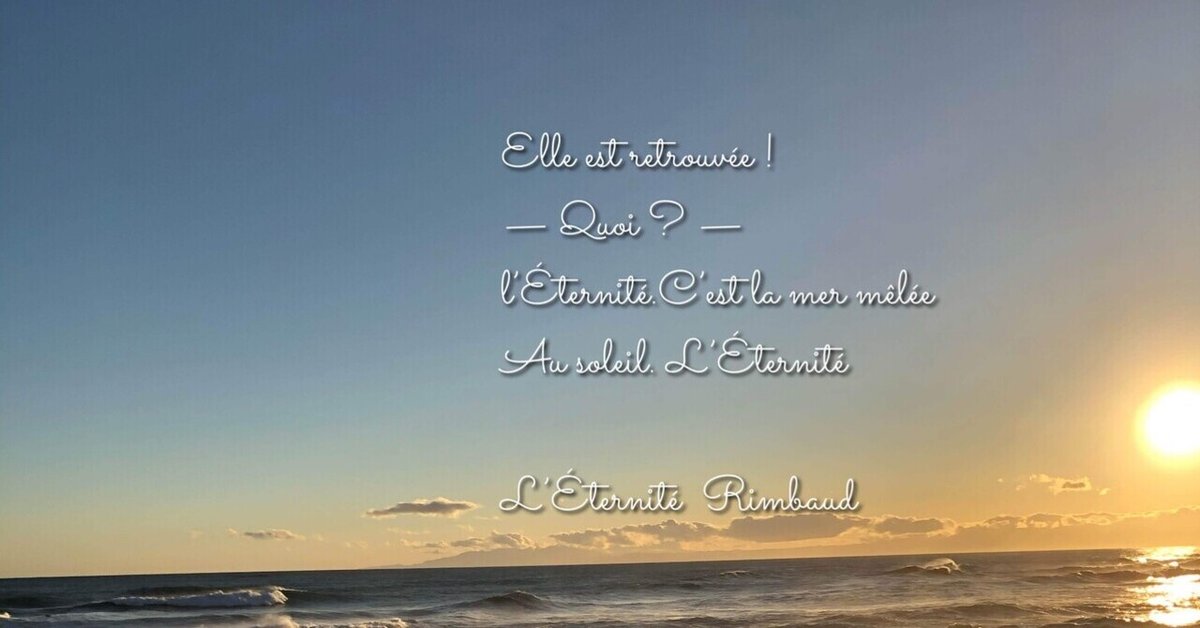

私の永遠を探した。

☆

私がいちばん疑問なのは、覇権争いをする権力者たちはなぜ自分以外の幸せをお節介したがるのか?ということだ。

自分自身を取り巻く家族にとっての幸せのカタチ「寄り添う」を模索していたら、他人の「ため」にお節介なことを考える余裕がまずない。

権力者とは一様に裸の王様でしかなくいちばん大事なものを見落とし続けていったなれの果てなのだろうか。

権威主義的権力者ほど冒頭のような「儀式」的なにかに固執しているように思えてもくる。

私が尊敬するひとのひとりムヒカさん。

とても心強いことをスピーチされていてときどき聴きたくなる。

今日も的を得ない長い散文になってしまった。

いただいたサポート費用は散文を書く活動費用(本の購入)やビール代にさせていただきます。