ミャンマー内戦⑨ミャンマー内戦の勢力図

実態を反映していない内戦の勢力図

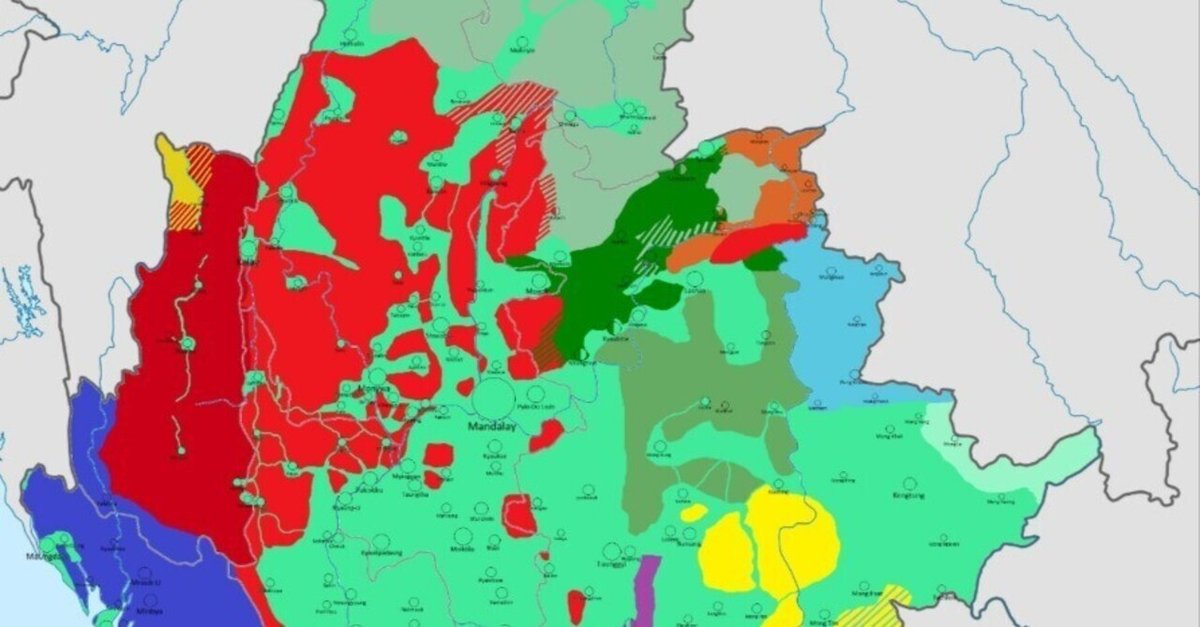

クーデター以降、様々な機関が国軍と少数民族武装勢力の領土支配の変遷を示すとする図を公開していますが、その信頼性は低く、読者をミスリードするものが多い。その典型がニューヨーク・タイムズ紙が4月20日に公開した地図で、これはまったく実態を反映しておらず、各所で批判を浴びました。

Myanmar’s military staged a coup in 2021, strangling democratic reforms and jailing much of the country’s civilian leadership. Now the Southeast Asian nation is teetering on the brink of failed statehood. Take a look at how and where the civil war is unfolding. pic.twitter.com/E6CFYj1jX6

— The New York Times (@nytimes) April 20, 2024

この手の図の最大の問題点は、様々な少数民族武装勢力(EAO)を「反政府武装勢力」の一言でまとめ、あたかも彼らが1つにまとまっているかのような印象を与えていることです。事態は複雑なだけではなく、曖昧で流動的で、各EAOにはさまざまな政治的意図があり、同盟と分裂を繰り返しています。

Thomas van Lingeというフリージャーナリストが随時更新している図は、各所で引用され、評価も高いですが、これとて点と線の支配を面で表しているきらいがあり、実態を十分に反映しているものではありません。

#Myanmar 🇲🇲 MAP UPDATE: the situation in Myanmar as of 01/05/2024.

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) May 1, 2024

This past month saw continuous resistance gains in #Kachin and in #Rakhine. But resistance forces were dealt a setback, after a initial victory in Myawaddy.

download larger file: https://t.co/1eKS4Tsl4n pic.twitter.com/d0J6SLVyF3

なおNUG(国民統一政府)をはじめとする民主派は、「国際社会」からの支援を引き出せるか否かにその存在意義がありましたが、それを果たせず、ステークホルダーから外れています。

各少数民族武装勢力は自身の土地に自治区を設けることにしか興味がなく、連邦民主国家の樹立には興味がありません。そもそも彼らも国軍と同様、政軍一致のミニ軍政です。ゆえに彼らを「民主派」と一緒くたにするのも、実態を反映していない行為と言えるでしょう。

・ビルマ族主体のNUG・PDF(国民防衛隊)は「口を動かすばかりで行動しない」

・ビルマ族を信頼するのは難しい。

・本当はスーチーも嫌い。

・チン州から国軍を追い出せば満足。国軍を倒すのは他の誰かの仕事。

というわけで、ミャンマー内戦の勢力図を見る際、本来であれば、

EAOとPDFを区別すべき。

NUGの指揮下にあるPDFと、バマー人民解放軍(BPLA)やマンダレーPDFなどNUGから独立して行動するPDFを区別すべき。

クーデター前とクーデター後を区別すべき。EAOの支配領土の中には、彼らが長年支配してきた領土も含まれます。2021年2月1日からすべてが始まったわけではありません。

行政機構の有無、領土内の市民生活のレベルを考慮して、「領土支配」に濃淡を付けるべき。「作戦地域」という概念を導入してもいいかもしれません。

というようなことを考慮に入れなければならないのですが、これを図で表現するのは至難の業かもしれません。

各地の情勢(2024年5月)

シャン州

ミャンマー最強の少数民族武装勢力と言われるワ州連合軍(UWSA)は、クーデター後、民主派の春の革命に対して公式見解を表明せず、中立を保っています。唯一、2022年、長年敵対関係にあるシャン州復興評議会(RCSS)/シャン州軍南部(SSA-S)をシャン州北部から追い出すために、シャン州進歩党(SSPP)/シャン州軍北部(SSA-N)とタアン民族解放軍(TNLA)を支援したことがあっただけ。ちなみにUWSA主導の少数民族武装勢力連合体、連邦政治交渉協議委員会(FPNCC)のメンバーになっている武装組織が、中国の影響下にあると考えてよいと思います。

RCSSは、当初、クーデターに反対していましたが、FPNCCのメンバーである他のシャン州の武装組織との対抗上、その後、国軍に接近しています。また1027作戦の際には、3兄弟同盟の勢力拡大に対抗するため、長年のライバル、SSPPと停戦合意を結びました。

1027作戦を成功させた、TNLA、アラカン軍(AA)、ミャンマー国家民主同盟軍(MNDAA)の3兄弟同盟ですが、NUGとの連携は不十分で、彼らに協力したBPLAなどのPDFもNUGの指揮系統からは独立して行動しており、停戦合意締結後も、NUGが3兄弟同名の支配地域に事務所を設置したという話は、寡聞にして聞きません。

また停戦合意締結後、TNLAとMNDAAが活動を止めていることは、彼らの目的が自分たちの土地に自治区を設けることであることを示唆するもので、これは、あくまでも国軍支配打倒を目指すPDFの目的とは乖離しており、今後、両者の対立の火種になることが懸念されます。

さらにシャン州のEAO同士の対立もあり、TNLA、MNDAA、そしてカチン州のカチン独立軍(KIA)がクッカイという町の支配権をめぐって一触即発の事態となったが、後に話し合いで解決したと報道されました。

またパオ自治区では、国軍派のパオ民族軍(PNA)とパオ民族解放軍(PNLA)が、激しく対立しています。

カレン州

クーデター前のカレン州のカレン州最大の武装勢力は国境警備隊(BGF)、その次にカレン民族解放軍(KNLA)か民主カレン慈善軍(DKBA)。その下に民主カレン仏教徒軍(DKBA)、カレン民族同盟/カレン民族解放軍平和評議会(KNU/KNLPC)、タンダウン特別公共軍(TDSPA)があるといった状況でした。またクーデター後、DKBAとKNU/KNLPCの一部がKNUのボーミャ元議長の息子・ネダミャが結成したコートレイ軍(KTLA)に合流したという報道もありました。

カレン州の反政府武装勢力の領土の大部分は、KNUによって運営・管理されていますが、その軍事部門・KNLAは7つの旅団で構成されています。しかし、これらの旅団は常に互いに連携しているわけではなく、例えば、クーデター後の紛争の中で、KNLA第1、第5、第6旅団はPDFとともに軍事政権と積極的に戦闘を行ったが、残りの旅団は中立的な立場を維持する傾向があります。さらにDKBAとKNU/KNLPCも中立的な立場を取っており、国軍指揮下から離脱して、BGFをカレン民族軍(KNA)に再編すると発表したソウチットトゥ率いるBGFは、先日の国軍・KNLA間のミャワディ攻防戦において、結局、国軍側に付きました。

モン州

モン州最大の武装組織・新モン州党(NMSP)/モン民族解放軍(MNLA)も中立の立場を取っていますが、これに不満な若者たちがKNLAの下で軍事訓練を受け、モン州抵抗軍(MSRF)などのPDFが結成され、かねてより領土問題を抱えているKNU/KNLAとの間で緊張が高まっています。また今年に入って、NMSP/MNLAの中立路線に不満なメンバーの一部が、MNSP(反独裁)を結成。NUG・PDFと協力し、武装闘争によって軍政を倒すと宣言しました。

チン州

クーデター以降、チン州最大の武装組織・チン民族戦線(CNF)/チン民族軍(CNA)はNUGと正式に協力関係を結び、率先して多数のPDFを養成。チン州の反政府勢力を結集した暫定チン民族諮問評議会(The Interim Chin National Consultative Council:ICNCC)を設立しました。その後、チン民族防衛軍(Chin National Defence Force:CNDF)、チン防衛軍(Chin Defence Force:CDF)などの有力PDF組織を生みましたが、弱小勢力ゆえ、その統率に四苦八苦しており、チン州・サガイン管区が激戦地帯になる一因となっています。また殺人、強盗、強姦などPDFによる凶悪犯罪も多数報告されています。

2022年3月にはCNFの本拠地のカンペレッが陥落。同年4月CNFはICNCCを脱退し、チン諮問会議作業委員会(The Working Committee for Chinland Council Conference:WCCCC )を設立しましたが、ICNCCはこれに「非承認」を表明して反発。CNDF、CDFなどはチン兄弟同盟(Chin Brotherhood Alliance)を設立してICNCC側に付き、両者は領土をめぐって対立を深めています。

また今年に入って、アラカ軍(AA)がチン州南部パレッワを占領して、そこに住むカソリック教徒のクミ族を強制徴兵・徴用しており、チン族の反政府武装勢力との間で緊張が高まっています。

ラカイン州

国軍、アラカ軍、ロヒンギャの各武装組織三つ巴の様相。ロヒンギャ危機第2波の発生が懸念されています。

…とまあいろいろ書いてきましたが、一言で言えば、↓に尽きます。

雨季の到来はいくつかの大きな勝利に勢いづいている反体制勢力に優位をもたらすだろうが、こちらもさまざまな少数民族武装勢力と草の根の反体制グループの寄り合い所帯で、最低限の連携すらできていない

国軍の劣勢

とはいえ、1027作戦以降、国軍が国境地帯で敗走を続けているのは事実です。

1027作戦以降、国軍が失った大隊の数は約150(シャン州北部50個、ラカイン州50個以上、カチン州15~20個、カレン州10個、カレンニー州5個以上、マグウェ管区、サガイン管区、バゴー管区で20個)、国軍の総兵力の4分の1を失ったと言われています。しかも現在、ラカイン州、カチン州、カレンニー州でいまだ120個の大隊が包囲されていると報道されています。

また今年の3月、4月、国軍は20~30個の大隊を失い、5月に入ってからはラカイン州で国境警備隊3個、歩兵隊3個を失い、カチン州で2~3個の大隊を失っています。

このペースで行くと、今後3ヶ月間で国軍は100個近くの大隊を失う可能性が高く、1027作戦以降の9ヶ月で約250個(兵力約6万人)の大隊を失う計算になります。これは国軍の総兵力の半分近い数字で、1ヶ月5000人という国軍の徴兵ペースでは、到底賄いきれず、年内に国軍はネピドー、ヤンゴン、マンダレーを核とするミャンマー中原以外のすべての領土を失う可能性が高いです。

とはいえ、一方で、

1027作戦以降、約50の町が反政府武装勢力の手に落ちたが、州都や国軍の地域司令部は無傷。

ヤンゴンなどの商業都市、マグウェ管区の軍需産業工業地帯、軍事要塞地帯、空軍基地は比較的安定。

海路でジェット燃料や軍事物資の調達は可能。

軍需産業は今も兵器を製造中。

空爆回数:2021年85回、2022年339回、2023年1228回。死傷者数も増加。

攻撃のテンポは速くなり、精度も上昇。サーモバリック兵器が使用され、より大きな破壊力をもたらしている。

という見解もあり、国境地帯を失っているものの、国軍の経済的損失はさほどでもないという見解もあります↓

いずれにしても、情勢の先行きは不透明と言えるでしょう。

【追記2024年5月13日】

注目の戦場

— သခင်ミャンマー太郎🇯🇵🇲🇲 (@myanmartaro) May 13, 2024

①対KNLA、ミャワディ攻防戦

②対カレンニー連合軍、ロイコー攻防戦

③対AA、シットウェ攻防戦

④対KIA、ミッチーナ包囲戦

⑤SSA-Nが宣戦布告。新たな戦場に?

⑥北部同盟はピン・ウー・ルウィンとラーショを狙っているが、🇨🇳の同意が得られないと難しいか。https://t.co/G42l4mAICN pic.twitter.com/epIy5KH5Yd

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?