生徒の意識が変わっていく…

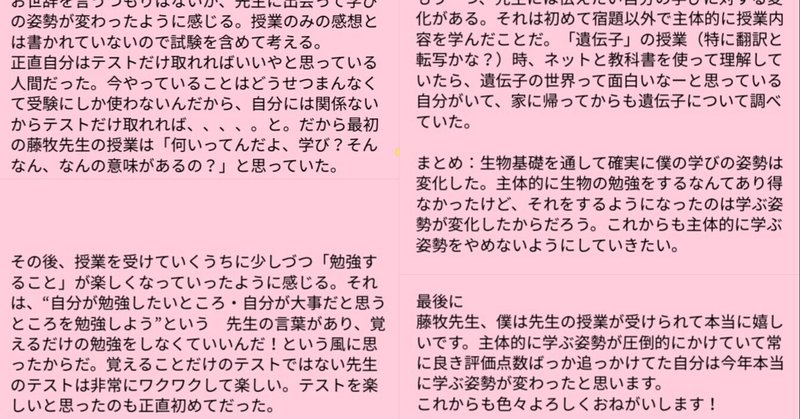

先日、生徒さんからもらった「感想及び意見」です。他にも数十人の生徒さんからいただいていますが、多くの感想で共通した意見感想が述べられていました。

・「アクティブラーニング型授業」を進めるために…

この四月から茨城県の公立中等教育学校(中高一貫で高校からの入学生がいない学校)に勤務しています。

そこで、ぼくが自分自身に課しているのは…

⓪ここで目指すところや授業の進め方についての意義や目的などについて周知するように努めること。

①担当する生徒や保護者及びその学校に対する地域の要望を把握しておくこと。

②決して自分(だけ)が主役の授業にならないようにすること。

③授業時間を通して、生徒の皆さんに「学ぶ意義」「学ぶ愉しさ」を感じてもらえるように常に意識すること。

④授業の進め方や試験の方法が合わないと思われる場合は、生徒の声を聴きながら速やかに変更すること。

⑤授業の進め方についての意義や目的などについて、伝え続けること。

・4月 授業をはじめてみると…

率直に申し上げて、それでも、4月当初の授業については、ぼく自身、抵抗感をかなりもちました。事前に、プリントを配付し、授業の進め方、試験の意義と形式、評価の方法、そしてここで学ぶということの意義、それぞれについて充分に話をして情報を提供してきたつもりでした。それでも、ぼくから抵抗があると感じるくらいでしたから、生徒の皆さんにからみると、不安でいっぱいだったのかもしれません。具体的には、授業開始時の初めの授業、学年集会、(学年)保護者会などの機会を利用させていただいて、繰り返し説明はさせていただいたのです。それでも不安があったのでしょう。いや、生徒さんたちは真面目に「勉強」をする人が多いだけに、また、ある程度「勉強ができる」という評価があるだけに、今までと異なる学び(方)への不安、抵抗感は大きいのかもしれません。また、一つの「成功体験」(中学受験成功など)が今までに経験のない新しいものを受け入れることに対して拒否的に働くということなのかもしれません。

・5月 1回目の定期考査

ぼくの定期考査は、「試験時間こそ学びの時間であってほしい」という思いを込めたものです。よって、単語的な知識を尋ねるだけの問題は基本的にありません。文章または図などを用いて答える形となっています。そして、細かなルーブリックを用いて評価する形となっています。ここでは、記述(文章または図などを用いて説明する)問題20問としました。

また、全員受験したとして、20×160名=3200、これだけの数の回答を公平公正に採点返却するということには相当の力(時間、お金、労力、神経)を注でいます。そして、その甲斐あってか、実際、返却時には一つの間違い(修正)もなく進めることができました。それも、ルーブリックを用いて、事前準備から行っている効果だと感じています。

ここでルーブリックを用いることは、採点時の公平公正を期すことだけではありません(もともと、それが目的ではありません)。ルーブリックを事前に(当日ももちろんですが)示すことで、学びの方向性を示すとともに、ノート(など必要な情報)を持ち込むことで、「大切なのは単なる暗記ではなく情報の用い方である」「他人にわかるように表現する力が求められている」「自分で考えて導き出すものもあり得る」と、試験時間を「学びの時間」と位置付けるとともに、常に「形成的評価」を意識しています。

生徒の皆さんの中にも理解してくれる人が出てきて、その試験に対する感想の中に「試験がたのしい」「試験でたのしいと初めて感じた」というような内容が出てくるようになりました。しかし、痛烈な批判をする生徒もいて、そこはこれから夏までに理解してもらえるように更なる工夫が必要だと感じていました。そこで、まず、テスト返却時は、一人一人に短い時間ながら個別に会話をしながら返す形をとりました。

やはり、一人一人を語り合うことはとても有意義なことと感じます。担任でない限り、なかなかそのような機会がないので、このような時間は大切にしたいと考えています。

・6月 「授業の進め方」を大きく変える

きょうは、ここまでにします。この後、6月に授業の進め方を大きく変えていきます。

それに関しては、次回に…

【注意】なお、冒頭の画像中の文については、個人特定を避けるため、また読みやすくするために、一部省略等を行っていますので、ご承知おきください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?