今ふりかえる極東ロシアの旅⑧ 市井の人々の目で激動の歴史を伝えた手紙

2017年の夏、私は極東ロシアの旅に出かけ、「暗い」「冷たい」「怖い」というロシアのイメージを随分と変えた。それから約5年後、この原稿を書いている2022年4月の時点で進行しているロシアによるウクライナ侵攻はいかなる理由があっても正当化できるものではない。しかし、いまの時点にたって当時、極東ロシアで見聞きし、感じたたことを伝えることは意義があることだと考え、何回かに分けて極東ロシアの旅をふりかえることにした。

私は、海外へ行ったときは、その国の歴史がわかるような博物館をできるだけ覗いてみることにしている。

2017年8月の極東ロシアの旅でも、ウラジオストクの中心部にあるアルセーニエフ記念沿海州総合博物館に行った。ここへ来れば、ロシア極東・沿海州の歴史や文化、風俗などをざっくりとみることができるからだ。

この展示の中で、20世紀初頭の激動期のハバロフスクで生きたアメリカ人女性が書いた「ハバロフスクからの手紙」という本についての企画展をやっていた。その内容がとても興味深かったので紹介したい。

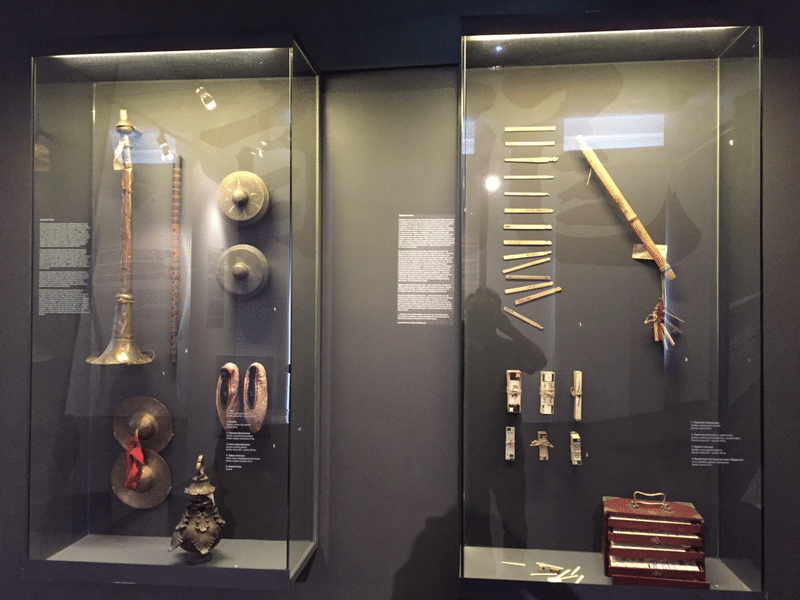

企画展ではまず、ロシア極東・沿海州の歴史について次のようにふりかえっていた。博物館のなかの展示は写真が撮り放題だったので、その展示物の写真も紹介する。

開拓→都市→産業→暴力の時代へ

①開拓の時代

19世紀後半、北部ロシアの農民とザバイカル地方のコサック軍団が最初に沿海州の開拓民として入植した。のちに、これにウクライナとベラルーシの農民が加わった。

1883年~1919年の時期には、極東地域への移民の69%~77%がウクライナ人だった。ロシア帝国の極東開拓のなかで、ウクライナの人々がその先頭に立たされたのであろう。今から考えてみると、私の極東ロシア旅行時に交流した多くの人々を「ロシア人」だと思っていたが、もしかしたらウクライナにルーツを持つ人々も結構いたのかもしれない。

②都市の時代

その当時、これらの開拓民は極東地域で平和的に共存し、多様な文化を創り出した。そのなかでもウラジオストクはもっとも多彩な文化がまじりあう都市であった。

1860年代~70年代にかけて、地の利に目をつけて、中国人の商人たちがウラジオストクに住むようになり、いまの金角湾沿岸に「中華街」を形成した。

③産業の時代

1890年代に入ると、沿海地方の豊かな天然資源や農業資源に目をつけて、ウラジオストクへの国内外からの投資が増大し、産業が急成長した。ロシア国内だけでなく、アメリカ、ドイツ、スイス、ポーランド、フィンランド、中国、日本などの企業が進出してきた。

④暴力の時代

1917年12月、第3回ハバロフスク労働者・兵士・農民代表ソビエト大会が極東地域におけるソビエト権力の成立を宣言した。これにたいして1918年1月に、日本、イギリス、アメリカ、フランス、イタリアなどの軍隊が捕虜となったチェコスロバキア軍の救出を口実に、ソビエト権力を打倒するために軍事侵攻し、ウラジオストクを占領した。1919年に外国軍が赤軍に撃破されて撤退。日本軍は居座っていたが、1922年に撤退した。外国軍と白軍の大敗により、116万人もの人々がロシアから出国し、ロシア社会の政治的、経済的、文化的発展に取り返しのつかない打撃を与えた。

産業~暴力の時代を生き抜いたアメリカ人女性の手紙

企画展では、このような時代、とくに③産業の時代~④暴力の時代にかけて、ウラジオストクで生き抜いたELEANOR PRAYというアメリカ人女性の生きざまに焦点をあてていた。彼女は、1894年にビジネスマンの夫とともにウラジオストクにやってきて、1930年にこの地を離れるまで36年間にわたって住み続けた。

その間、まさに革命や戦争、災害など、非常に困難な時期だったが、彼女はアメリカの知人への手紙のなかで、市井の人々がどのように困難に対処に、どのように生活を成り立たせ、自由時間はどんなふうにして過ごしたかーーを書き綴っていた。こうした36年間の手紙が数年前に「ウラジオストクからの手紙」というタイトルで本としてまとめられて出版され、ウラジオストク市民の大きな共感を呼んでいるという話だった。

大きな歴史を書いた本はいくらでも出ているのだろうけど、一市民の立場から、普通の人々がどのようにあの時代を生きていたのかを綴った記録はなかったので、共感を呼んだのだろう。

さて、現代は再び「暴力の時代」に戻りつつあるのだろうか。また、あの企画展で「ウラジオストクからの手紙」を手にしたウラジオストクの人々はいま、どう思っているだろうか。

私もこの本を読みたいと思って、Amazonなどで調べているが、まだ日本語に翻訳されて出版はされていないようだ。英語版は、ハードカバーは12,773円だが、Kidle版なら2,992円。

<今ふりかえる極東ロシアの旅⑦|今ふりかえる極東ロシアの旅⑨>

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?