オマル・ハイヤーム『ルバーイヤート』に見る、詩の国ペルシャの無常観

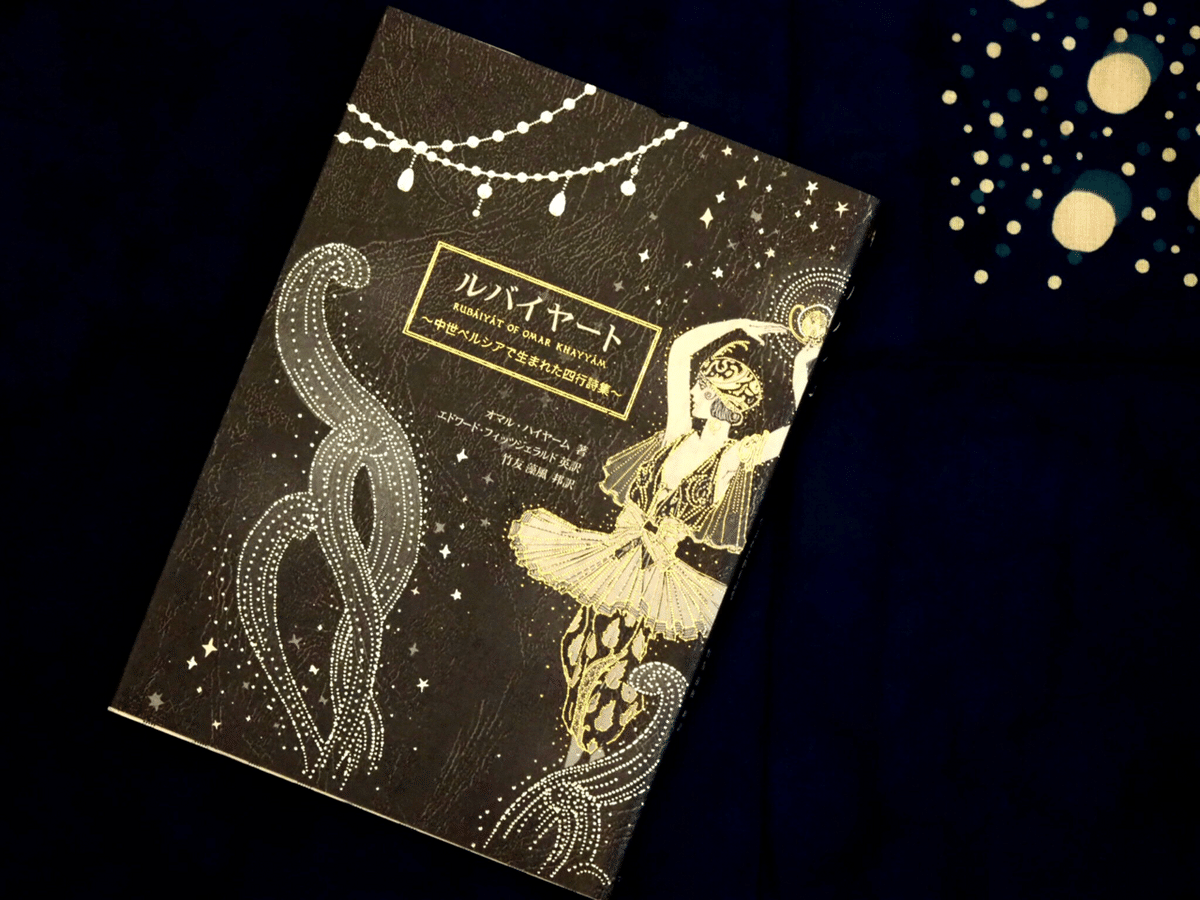

オマル・ハイヤーム『ルバーイヤート』といえば、高校の世界史で名前を聞き知った程度でした。

💎

英詩とその日本語訳が掲載されています。

英国の詩人Edward FitzGerald / エドワード・フィッツジェラルド(1809-1883)による、金字塔ともいうべき英訳ですが、かなり自由に訳してあるので、もともとの世界観は正確には伝わってきません。とはいえ、英詩自体は壮麗で素晴らしいです。

邦訳は、英文学者で詩人の竹友 藻風(1891-1954)。こちらもなかなかの意訳ではありますが、格調高い詩篇となっています。

本屋さんでこちらを衝動買いしましたが、重訳だったため、初めて読むには不安を感じ、あらためて探してみることにしました。結果、思いがけない良書に巡り会いました。

この記事では、その「良書」、下記の書籍に基づいてご紹介していきます。

平凡社ライブラリー

『ルバーイヤート』

著者 オマル・ハイヤーム

編訳者 岡田恵美子

とはいえ、きっかけともなり、繊細で美しい世界観を届けてくれた詩集版も、ご参考までにリンクを載せておきますね。(記事の最後です。)

詩そのものを味わうなら岡田恵美子版、イラストを愛でるならロナルド・バルフォア版、といったところでしょうか。

🌷 オマル・ハイヤームについて

オマル・ハイヤーム(1048-1131)は、ペルシャ・現在のイラン北東部の都市ニーシャプールに生まれました。若くしてサマルカンドに赴き大法官の庇護を受けたり、ブハラの地方王朝に仕えるなどしたあと、生まれ故郷で静穏な生活を送り、他界しました。

現代で言うところの科学者で、高次方程式に関する論文、天文表の作成に携わりました。そして、数多くの四行詩を記し、それによって後世に名を残しています。

「詩の国」と呼びたいほど詩が愛好され、詩の朗読会で聴衆が熱狂するというイランでは、10世紀頃より長大で情熱的な叙事詩もたくさん生まれました。そんな中でも、唯物論に基づいた簡潔な(日本の短歌をふたつくっつけたような)四行詩をものしたというのは、サイエンティストらしいな、と私などは思います。

🌷 岡田恵美子版について

本書は、私たちにはややなじみの薄いイラン人の心性も交えて、(ゾロアスター教の世界観の上にイスラム教が乗っかっている)オマル・ハイヤームの詩的宇宙を端的に伝えてくれる、大変な良書です。

簡潔な言葉で記された100の詩篇(抜粋)を順にたどっていくうちに、日本の《諸行無常》とも異なる儚さの感覚が伝わってきます。

また、各章のはじめに載せられた、岡田恵美子さんの実体験に基づくイラン随想は秀逸。ルバーイヤートという思索の庵を土台として支える大地や風土を感じ取りながら、終章までゆったりと、貴重な旅をしたかのようでした。

国土の1/4が砂漠というお国柄ゆえか、砂漠に癒しと神を感じるというイラン人。

彼らの無常観は、砂塵を散らす風のように、良い意味でどこかドライです。

運命を定める「神」と、それをずらし歪めて、人間の生殺与奪をはたらくのは「天輪」。

バラは「神」、枝で囀る鶯は神を求める「求道者」。

チューリップとは美人の形容。

人間が死ぬと肉体が土となり、砂となることから、彼らにとって、たとえば陶器のカップは、伝説の王ジャムシードの寵姫が形を変えて目の前に現れたもの──。

シェヘラザードを生んだペルシャに伝わる不思議な人生観。虚無に陥らないぎりぎりの無常観。死後に裁かれず、"無"になることを救いとする、むしろポジティブな諦観。

ストレスが溜まったので、日本の詩人の墓に詣でたい──ハイクでもいい、と、ペルシャ文学研究者である岡田さんにコンタクトを取ってきたイラン人の出稼ぎ労働者たち。鏡餅を見て「あれは宇宙か?」「日本の天地創造か? それとも混沌か?」と問いかける哲学者。

その、奇想天外ともいえる異文化体験を、ぜひお楽しみください(◔‿◔)

🌷 「ルバーイヤート」からの抜粋

太初の神秘を、お前もわたしも知りはしない。

その謎は、これから先も解けぬであろう。

この世の垂れ幕のこちら側でいかに語りあおうと、

幕がおちれば、われらはもうこの世にいない。

われらが来て、立ち去っていくこの世には、

始まりも終わりも見えはしない。

ここでは誰ひとり正しくいえる者はいない、

どこから来て、どこへ行くかと。

この世に来ずともよかったなら、私は来なかった。

立ち去るのが思いのままなら、立ち去りはすまい。

この荒れはてた庵に、来もせず去りもせず、

とどまりもしない──これ以上の願いがあろうか。

大地と天体と穹窿を創造したお方は、

哀れな胸になんという灼熱の痛みを与えたことか。

どれほどの紅玉の唇、麝香かおる黒髪を、

土の太鼓、土の匣の中に入れたことか。

われらが消えても、永遠に世はつづき、

われらの生の痕跡も、名ものこりはしまい。

われらが生まれるまえ、この世に欠けたものはなにもなく、

われらの死後、なんの変化もあるまい。

地表の土砂のひとつひとつの粒子が、

かつては、輝く陽の君の頬、金星の美女の額であった。

袖にかかる砂塵をやさしく払うがよい、

それもまた、はかない女の頬であった。

この壺もわたしのよう、嘆き悲しむ恋をして、

その昔、美女の黒髪にとらわれた身。

壺の首もとの把手を見てごらん、

恋する女の首にからんだ腕なのだ。

恋に迷う者、酒におぼれる者は地獄に堕ちるという。

信じ難い戯言にすぎぬ。

恋をし、酒をのむ者が地獄にいくなら、

明日の天国は、掌のように人影がなくなろう。

このおれを創ったあのお方が、天国に、それとも

惨い地獄におれを入れるつもりなのか、知らない。

草の上の盃、花の乙女、竪琴があれば、

それがおれの幸せの現物、天国という手形は君にやろう。

われらがさまよい生きるこの天空は、

幻の走馬灯のようなもの。

太陽が灯火で、この世はめぐる映像、

われらは、ゆれうごく影絵のなかにいる。

冴えた月の光が夜の衣の裾を裂いた。

さあ、酒をのめ。 今に勝る時があろうか。

思い悩まず、この生を楽しむがよい、

やがて月光は、われらの墓を一つ一つ照らしていこう。

果てしれぬ広大な天空に

人がのまねばならぬ盃がある。

お前ののむべき時がきても、溜め息をつくな。

楽しく盃をあけよ。他人とは代わりえぬ順番なのだから。

酒をのめ、これこそが永遠の生命、

青春の果実なのだ。

バラと、酒と、友の酔う季節に、

幸福のこの一瞬を味わえ、これこそが人生。

🌷 【参考】フィッツジェラルド訳もひとつ

So when at last the Angel of the drink

Of Darkness finds you by the river-brink,

And, proffering his Cup, invites your Soul

Forth to your Lips to quaff it - do not shrink.

(42ページ)

斯くして、終に暗闇の酒の使いが

川のほとりで汝を見出し

杯を差し出して汝が魂を手招く時

躊躇うなかれ──進んで口をつけ一滴余さず呷るのだ

(英語を訳すと、フランス語とは別の意味で緊張します…💓)

なお、フィッツジェラルド訳がヨーロッパにおいて果たした役割については、このように位置づけられています。

「ペルシアの原作四行詩を巧妙に組み直して近代化したこの訳詩は、それ自体が充分に独創的な作品となっている。フィッツジェラルドはその原作から東洋の伝奇的な魅力を借りてきて、官能的な美しさの結晶である彼の訳に、一人の洗練されたヨーロッパ人の厭世観、および人間の欲望と、それに対する運命の暴戻な応じ方との間に見られる矛盾を前にしてのヨーロッパ人の沈痛な諦念を表現している」(ルネ・ラルー 『英文学史』)

🌷 ペルシャ語による朗読(YouTube)

🌷 書籍ご紹介

(※)なお、記事に書いた本筋とは異なる「余談」をコメント欄に書きましたので、もしまだ「お腹いっぱい」でなければ、デザートにどうぞ(^^)

この記事が参加している募集

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?